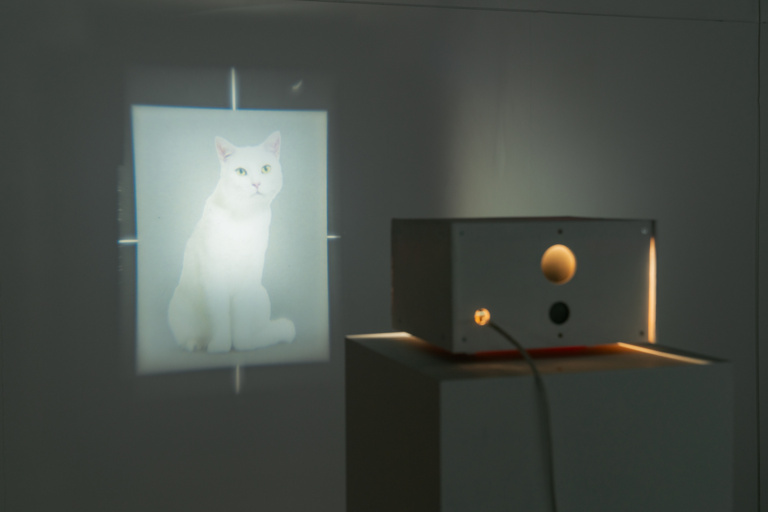

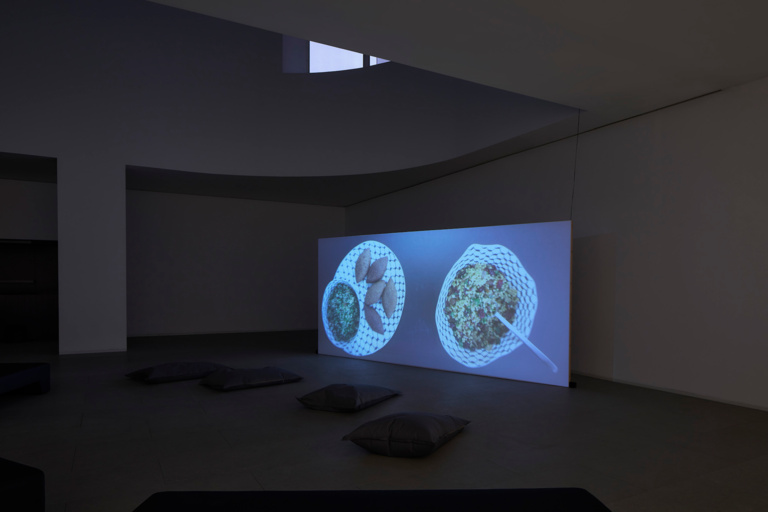

Video still Transplanting, Mónica de Miranda, 2024. Greenhouse, de Mónica de Miranda, Sónia Vaz Borges e Vânia Gala, 2025. Bienal Internacional de Arte de Veneza 2024. A Contemporânea é parceira de comunicação da Representação Oficial Portuguesa na 60ª Exposição Internacional de Arte de Veneza — La Biennale di Venezia 2024.

Ensaio — por Paula Ferreira

Transpondo o hermetismo do espaço expositivo e a sacralidade da obra de arte, um jardim crioulo, que abriga um arquivo vivo, uma escola e assembleias, reestrutura a participação portuguesa na Bienal de Veneza em sua sexagésima edição, que decorre entre abril e novembro deste ano. Uma concepção transdisciplinar, GREENHOUSE é um projeto idealizado a partir do alinhamento de diferentes áreas do conhecimento artístico, por Mónica de Miranda, Sónia Vaz Borges e Vânia Gala. Dos princípios da transversalidade e da solidariedade radical, a representação nacional elaborada coletivamente entre uma artista visual, uma investigadora e uma coreógrafa oblitera certas hierarquias — entre curador e artista, natureza e cultura, pensamento e prática —, e aponta para aquilo que se pode imaginar como uma proposta artística para o futuro.

Crítica — por Ana Salazar Herrera

Entrar em Greenhouse é mergulhar num testamento vivo à capacidade de resistência e interligação. Este ambicioso projeto coletivo pensa a ecologia (a partir de "oikos", do grego antigo, que significa "lar") da casa, do lar — que é, como diz ao teóricao Gayatri Spivak, um sítio onde não precisamos de nos justificar perante estranhos. Trata-se de um espaço construído para o encontro; um espaço em que as biografias e relações pessoais das três autoras do Pavilhão Português configuram o ponto de partida para a criação de um refúgio. No ano em que Portugal celebra o 50.º aniversário da Revolução dos Cravos de 25 de abril de 1974, responsável pelo fim da ditadura fascista que havia regido o país durante quatro décadas e que então procurava derrotar os movimentos de libertação das colónias, é de ressalvar o importante sinal de alento que a representação portuguesa na Bienal de Veneza transmite, constituindo-se por um coletivo oriundo da diáspora africana.

Ensaio — por Eduarda Neves

Querido amigo, a última vez em que te escrevi tinha acabado de regressar de Paris. Falei-te sobre a exposição do Louvre, LES CHOSES. Une histoire de la nature morte. Já decorreu um ano. Muito tempo sem dar notícias, impedida pelo rodopio de excessivas tarefas. Curiosamente, são algumas obras de um artista francês que tive a oportunidade de ver numa exposição que decorre em simultâneo com a Bienal de Arte de Veneza 2024 — apresentada no museu Punta della Dogana, um antigo edifício alfandegário — que me levam a retomar a nossa correspondência. Apesar de Estrangeiros em todo o lado ser o tema da Bienal, foi quase unicamente em Liminal, exposição de Pierre Huyghe atravessada pelo eco de algum desamparo do mundo, que encontrei a ressonância das palavras de Deleuze, quando, lembrando Proust, recorda que um escritor é sempre estrangeiro na sua própria língua.

Entrevista — por Maria Kruglyak

Patente no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, a exposição individual Together in Our Spirits traz as investigações artísticas de Oscar Murillo a Portugal pela primeira vez. Esta mostra marca os dez anos da criação da obra pública Frequencies (2013–2023), que aqui se revela não apenas um ponto de entrada mas também a base conceptual do percurso da exposição. Este trabalho, na sua adjacência ao território da arte comunitária, demonstra uma forte ligação com as primeiras e célebres investigações da carreira de Murillo, que partem da intervenção colaborativa de grandes conjuntos de pessoas na sua prática artística. Neste processo, que o artista designa como “working-to-work” [ou "trabalho-tornado-obra"], estas pessoas inserem-se na produção de Murillo através do seu fazer, da sua criatividade e da sua participação em geral.

Crítica — por Rômulo Moraes

É incomum que a crítica de arte se detenha no que, no fundo, realmente é a experiência de uma obra: a do corpo do crítico e sua circunstância no momento em que a encontra. Pouco se comenta o impacto, por exemplo, do cheiro de uma galeria, ou do tipo humano com o qual esbarramos ali, para a etnografia da obra propriamente dita. Mas esta, como sabemos desde a teoria da recepção, não se separa nunca de seu contexto. Pelo contrário, tudo o que circunda uma obra deve fazer parte da crítica, tudo deve se somar num mesmo vórtex. Desde a dor de cabeça lancinante ou o estômago vazio no momento do encontro até a chuva torrencial da manhã da abertura, que deixa no ar uma sonolência própria e inevitável. No caso de Animal Farm, primeira exposição solo de João Maria Gusmão em Nova Iorque, fruto de parceria entre as galerias Zé Dos Bois e 99 Canal, a experiência da exposição começa numa abarrotada e anônima entrada de prédio comercial em Chinatown. Acompanhando-nos na fila até um pequeno elevador de carga ao fundo da portaria, funcionários de escritório que carregam caixas de comida e suprimentos de almoxarifado.

Crítica — por Susana Ventura

Esta ideia surge-nos com especial força ao visitar a exposição de João Maria Gusmão, em que os vários filmes apresentados se assemelham a contra paródias cinematográficas na "luta perene pelo poder de encantar", na qual o próprio meio técnico se inscreve. Tanto a técnica, como a forma (resultante, necessariamente, da experimentação plástica da primeira tão característica de João Maria Gusmão) produzem encantamento, que o artista ainda manipula, exacerba, intensifica, chegando a criar, com algumas obras, hipnose momentânea e, em quase todas, uma desaceleração e confusão das estruturas físicas do corpo e não apenas dos sistemas de percepção, cuja razão de ser se encontra na existência da luz, essa que, nas várias obras, é a primeira matéria plástica (e, especialmente, em "Solar Farm", "Rooster at dawn", "Day for night" e "Sunflower at dusk", a metáfora material para a subversão equivalente dos sistemas cognitivos e possíveis agentes de uma revolução).

Entrevista — por Paula Ferreira

O que aconteceu ainda está porvir, de Ana Vaz, é uma exposição em dois tempos, construída entre duas geografias, que comunicam e amplificam uma à outra. Entre o Batalha Centro de Cinema, no Porto, e a Solar, em Vila do Conde, uma contra-etnografia dos Impérios europeus se desvela pouco a pouco, plasmada em um cinema que é, ao mesmo tempo, oracular e antropofágico. Quase um mês após a sua inauguração, tempo para a experiência ter tido a chance de ser digerida, conversámos com a artista.

Entrevista — por Catarina Rosendo

Na sua quinta edição, a Bienal Anozero abriu em abril passado, desta vez com curadoria de Ángel Calvo Ulloa e Marta Mestre e desdobrando-se, como já vem sendo costume, por diversos espaços da cidade de Coimbra, desta vez o CAPC Sede, o CAPC Sereia, a Sala da Cidade, o Pátio das Escolas, o Jardim Botânico, o Colégio as Artes e a Estação Ferroviária de Coimbra B, para além do já icónico Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. A partir do mote “o fantasma da liberdade”, o evento conta ainda com um amplo Programa Convergente e uma secção de Projetos Especiais que associam um conjunto de coletivos artísticos e equipamentos culturais e que inclui exposições, performances, concertos, atividades gastronómicas, teatro, intervenções urbanas, workshops, conferências e caminhadas, entre outros, para além de um Fórum dedicado à comunidade educativa e um inédito Programa de Arquitetura.

Entrevista — por Carolina Quintela

Ana Cristina Cachola (1983, Elvas) foi professora, é curadora independente, investigadora e autora de diversas publicações sobre arte contemporânea. É doutorada em Estudos de Cultura pela Universidade Católica Portuguesa. Entre 2017 e 2020 desenvolveu a investigação pós-doc intitulada “A Guerra como Modo de Ver: visualidade bélica na arte contemporânea”, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Atualmente integra a equipa do projeto europeu 4Cs e é responsável pelo projeto curatorial Quéréla, em Lisboa. Depois do importante projeto para a comemoração dos 15 anos do MACE (Museu de Arte Contemporânea de Elvas) — Aqui Somos Rede — que decorreu no ano de 2022, traz-nos este ano a primeira edição da FARRA – Festa da Arte em Rede na Região do Alentejo. Em Lisboa, nos primeiros dias de agosto, conversámos sobre o seu percurso, os desafios que a arte em Portugal enfrenta e o que pode e deve ainda ser feito. Conversámos também sobre a FARRA e a importância de uma festa.

Crítica — por Isabel Nogueira

Nos trabalhos de Júlia Ventura existe efectivamente um máximo de expressão com um mínimo de recursos. O auto-retrato torna-se uma alteridade sofisticada e problematizante do Outro, que reflecte um Eu e a ele retorna, numa interpessoalidade subtil. Praticamente todas as imagens são a preto e branco. E chamemos a atenção para o facto de o olho ver a cores e não a preto e branco, pelo que se cria um universo ao mesmo tempo concreto/representativo e irreal/imagético. Há, contudo, uma imagem da artista muito jovem, a cores, que se destaca no conjunto, imediatamente pelo cromatismo, mas também por se encontrar em espaço exterior e campestre. Mas um outro pormenor nos faz atentar. Trata-se de uma certa indefinição de género, pela utilização de um gorro grande, assim como pela passagem de uma erva na zona superior do lábio, evocando, de repente, um pequeno bigode. É uma das melhores fotografias do conjunto, também pela perplexidade com que confronta o espectador

Entrevista — por Eduarda Neves

A obra de Thiago Rocha Pitta é conhecida por uma multiplicidade de linguagens através das quais constrói uma intensa poética da natureza. Com um programa artístico que evidencia um domínio heterogéneo de meios e referências, o percurso deste artista objectiva a memória de um contrato natural — para falar como Michel Serres. Criou a Fundação Abismo, rodeada pela Mata Atlântica, em Petrópolis, Rio de Janeiro, local onde vive e tem o seu atelier. A sua obra foi já reconhecida através dos prémios Marcantonio Vilaça (2005, Brasil) e Open Your Mind (2009, Suíça). Na cidade do Porto e no âmbito do projecto curatorial "PECADOS E CAPITAIS ou uma certa névoa para espaços vazios", Thiago Rocha Pitta apresentará o seu trabalho. Sobre este falamos nesta entrevista.

Entrevista — por Maria Kruglyak

A exposição inaugural de João Laia enquanto Diretor da Galeria Municipal do Porto, formas dos futuros ao redor, apresenta uma abordagem sensorial e experimental para desenvolver uma metodologia queer de criar exposições. Compreendendo a sensibilidade queer através de "uma perspetiva expandida de futuridade, uma vez que se trata de algo que não é definido e não pode ser definido", Laia tenta entrelaçar várias vertentes da arte contemporânea através de uma experiência multissensorial, material e corporal. Apoiando-se em pensadores como José Esteban Muñoz, Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro para refletir sobre futuridade, Laia acolhe a sensibilidade queer como algo que, para ser politicamente relevante, precisa de ir além da identidade, adotando um "posicionamento orientado para o futuro [... parafraseando Muñoz], comunidades e públicos que são muito mais amplos do que podemos agora reconhecer". Assim, ao ver o futuro como algo quase inerentemente queer na sua aceitação do desconhecido, o curador procura experimentar novas formas de o perceber, num movimento contra a visão de "permacrise" dos nossos tempos e, consequentemente, dos futuros.

Crítica — por João Sousa Cardoso

A pequena cidade de feição medieval de Arles, aninhada entre muralhas num cotovelo do rio Rhône, interposto estratégico, desde a antiguidade, na ligação fluvial entre o burgo de Lyon e a vasta bacia do Mediterrâneo, atualizou — no plano cultural — uma importância no século XX com a estadias estivais de Pablo Picasso na cidade, trazido por amigos naturais da região e atraído pela amenidade meridional dos antigos lugares de civilização da Europa do Sul que lhe recordariam a Málaga da infância. O período tardio da vida de Picasso passou por Arles onde identificou novos motivos como prova a série Portraits d'Arlésiennes, em que retrata não apenas a mulher Jacqueline Picasso mas transfigura também a modelo e fotógrafa norte-americana Lee Miller, brincado com os trajes folclóricos da Provença. Ser-lhe-ia dedicada uma exposição no Museu Réattu, o precioso museu votado ao pintor barroco e arlesiano Jacques Réattu, em 1957. Picasso selaria definitivamente a sua ligação com Arles, legando em testamento ao Museu Réattu, em 1971, alguma pintura e uma vasta coleção de 57 desenhos que podemos hoje visitar.

Crítica — por Maria Kruglyak

Preenchendo Vazios, de Dozie Kanu, é revigorante na contemporaneidade e subtileza emocional que revela. Patente no Espaço Lumiar Cité, na zona norte de Lisboa, trata-se de uma afirmação societal de um novo materialismo alicerçado num entendimento apurado do seu contexto, a nível local e não só. A exposição apresenta peças escultóricas que se sustentam tanto na arte como no design de interiores e de instalações, daí ressaltando uma miríade de referências multidirecionais integradas num minimalismo característico das primeiras manifestações da prática do artista. Acima de tudo, Preenchendo Vazios recorre a uma linguagem visual que se nos aparenta muito atual — um salto que vai para lá da escultura pós-moderna no campo expandido.

Crítica — por Isabel Nogueira

Não se sabia ao certo o que esperar desta exposição de Carlos Bunga (n. 1976) na Galeria Vera Cortês no âmbito da rentrée de Outono. A porta abriu-se e foi imediatamente evidente que esta seria uma das mostras a merecer reflexão crítica, por diversos motivos. O primeiro, desde logo, pelo efeito surpresa que causou. Na verdade, sob um fundo espacializado branco, materializa-se um conjunto de obras negras, cinzas e azuis escuras, densas, de texturas variadas, colocadas no solo ou, na sua maioria, em suspensão num espaço extremamente bem trabalhado e ocupado. Não constitui surpresa que Bunga opere bem a espacialialidade, nomeadamente, a dimensão arquitectónica, normalmente utilizando cartões e outros materias coloridos, ou os jogos cheio-vazio, ou mesmo a subversão de elementos, como a arquitetura dentro da arquitectura. Mas agora o negro – a forma por excelência, o limite, a densidade – tomou tudo. E bem.

Entrevista — por Paula Ferreira

Contra o vermelho cor da terra, o pássaro se desgarra das mãos do seu criador. O vôo, manifesto signo da liberdade, sequestra o olhar na lentidão do bater das asas. O gesto se repete, hipnótico e fascinante, em câmera lenta. Mudam as mãos, os pássaros, muda o vermelho da terra pelo verde-mata, mas o gesto permanece o mesmo: homem e animal, em um trabalho de comunhão, ensaiam libertar-se um ao outro. Sobrevoo, exposição mais recente de Jonathas de Andrade, é um respiro aliviado no tempo corrente. Começa na peça visual Columbófilos, a qual, sem narrativa, percorre o potencial intrinsecamente poético da relação homem-animal, representado a partir da performática simbiose entre os membros da Associação Columbófila do Porto e os seus animais companheiros, os pombos.

Ensaio — por João Sousa Cardoso

A nova exposição de Pedro Paiva parte da peça de teatro "Em Frente da Porta, do Lado de Fora" (1946) de Wolfgang Borchert, autor alemão associado à Trümmerliteratur, “literatura dos escombros”, surgida no pós-guerra, que relata a experiência traumática nos campos de batalha, a exclusão social dos rapazes no regresso a casa e à miséria. Nesta alegoria macabra organizada numa narrativa de estações (como as estações da via sacra) e que recorda os autos medievais com a tomada de consciência e o julgamento das injustiças cometidas pelos protagonistas de uma sociedade, Wolfgang Borchert reconstitui o drama — de uma perturbadora atualidade — do soldado retornado de três anos em combate na frente russa da guerra à sua cidade natal de Hamburgo, onde, ainda fardado e coxo, nenhum lugar entre os vivos lhe parece reservado.

Entrevista — por Eduarda Neves

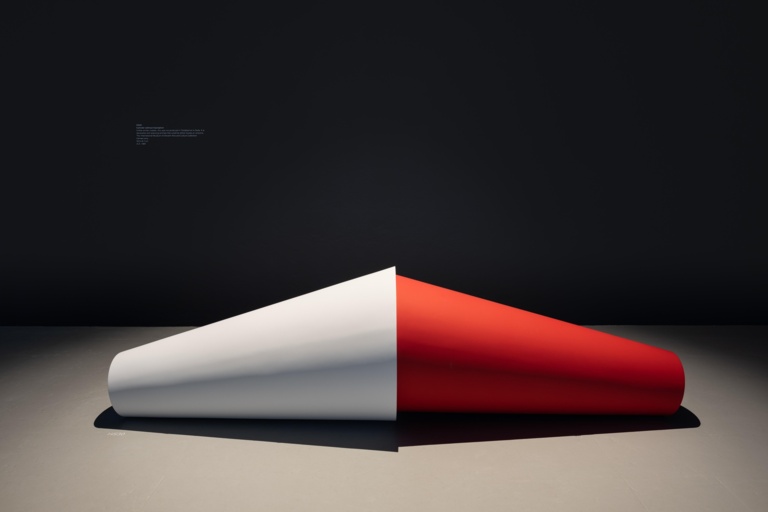

Renato Ferrão estudou escultura na FBAUP. Foi um dos artistas fundadores do Salão Olímpico. Expõe regularmente desde 1998. Em 2011, recebeu o Prémio de Artes Plásticas União Latina e, em 2020, foi nomeado para o Prémio Amadeo Souza Cardoso. Está representado na colecção da Fundação de Serralves, da Câmara Municipal do Porto e na de Arte Contemporânea do Estado. Expõe regularmente desde 1998. A sua última exposição — Für Fur Fur Fúria de Viver— com curadoria de Andreia Magalhães e apresentada até sete de Abril no Centro de Arte Oliva, inclui não só alguma da produção anterior do artista como novas obras (2007—2024). À entrada da exposição algumas manchas de cor anunciam a multiplicidade de existências que atravessam esta Für Fur Fur Fúria de Viver e convocam-nos para uma volúpia errante. A mesma que percorre esta entrevista.

Entrevista — por Margarida Mendes

Apresentando obras das autoras indígenas do Pacífico, Latai Taumoepeau e Elisapeta Hinemoa Heta, a exposição "Restor(y)ing Oceania" acolhe a oralidade, o canto, a genealogia, a performance e o conhecimento empírico como veículos fundamentais. Explora de que maneira podem práticas rituais e espaços comunitários reconectar-nos com um sentido mais profundo de custódia.

Crítica — por Luísa Santos

Desde los azules, com curadoria de Yina Jiménez Suriel, é a segunda das três exposições do ciclo que celebra os quinze anos da Kunsthalle Lissabon, num percurso que passou por três casas e produziu mais de 60 exposições individuais. À maneira do ‘novo institucionalismo’, nasceu como proposta de modelo alternativo para questionar práticas e éticas institucionais, ao nível programático e operacional, nas suas estratégias de produção artística e nos seus mecanismos de distribuição. Desde então, tem respondido às mudanças do ecossistema artístico e das suas condições, e também às transformações locais, da cidade, e da sociedade. No processo, afirmou-se como agente ativo na compreensão do que é e do que pode ser uma instituição artística nas suas relações com um mundo em constante mudança. Ser agente ativo é também saber compreender e aceitar as diferentes temporalidades dos processos de mudança internos e externos, numa articulação entre reflexão e ação.

Crítica — por Paula Ferreira

Quando não há luz, as células fotorreceptoras dos olhos se adaptam na tentativa de captar o máximo de informação visual que seja possível. A pupila se dilata, à semelhança de uma objetiva à procura da luz. Após algum tempo em sua ausência, o cérebro prioriza outros sentidos, como o som ou o tato, e se adapta à nova realidade. O escuro se torna, assim, o ambiente capaz de ativar os poderes de adaptação, ou de camuflagem, do corpo quase-máquina. Há que desconfiar, porém, que conviver com a escuridão adversa não pode ser uma habilidade estritamente mecânica. A inteligência dos sentidos certamente ocultará funções ainda desconhecidas que possivelmente se referem ao incógnito campo da consciência.

Ensaio — por Luísa Santos

Na sociedade contemporânea ocidental, fruto do legado modernista e das suas monoculturas, temos a tendência a conhecer o mundo por pequenos compartimentos. Escolhemos uma área do saber e especializamo-nos nela o mais que conseguimos. Idealmente, escolhemos depois subáreas para ficarmos ainda mais especializados numa especificidade qualquer de uma área disciplinar. Contudo, como lembra Fukuoka no seu The One Straw Revolution, “um objeto isolado do todo não é o objeto real. Neste processo de dissecar o mundo por pequenas áreas, uma de cada vez, não conseguimos ver as interações entre as várias partes que compõem o mundo e tornamo-nos perfeitos ignorantes sobre tudo aquilo que cai fora da parte na qual decidimos, por alguma razão, focar a nossa atenção.

Crítica — por Isabel Nogueira

No começo era o corpo. No final também. A percepção e sensibilidade do mundo passa inevitalmente pelo nosso corpo e pela complexa subjectividade que ele – corpo – in(corpo)ra. O que vemos, o que escutamos, o que a nossa pele recebe, a altura que temos e que, por conseguinte, nos posiciona num determinado ponto de vista, enfim, a nossa relação com o mundo é mediada, numa primeira instância, pelo corpo. Esta é, talvez, uma das poucas verdades mais ou menos universais. Para este RoundUp escolhemos duas exposições que, por um lado, tomam o movimento e o corpo nas sua várias potencialidades e acepções como mote; por outro, acabam por se destacar devido a alguma surpresa e singularidade que trazem para o panorama artístico, certas vezes, desejavelmente mais surpreendente.

Crítica — por Maria Kruglyak

Perscrutando conotações da matéria, códigos sociais e a impermanência de objetos ou intervenções realizados por seres humanos, a prática artística de Gonçalo Sena possui um magnetismo que se nos revela tão terreno quanto conceptual. Em conversa, o artista mostra a generosidade e a gentileza de discurso que se desdobram nas suas peças; e ver a sua obra artística produz um efeito idêntico ao de o ouvir a descrever a sua prática: o rigor dos gestos que nela se procuram e a diversidade de pontos de vista que aí se acolhem. Toda a sua obra se faz iluminar por uma poética filosófica e uma sensibilidade ao contexto, que, por sua vez, se fundam numa receptividade à impermanência de todas as coisas e numa investigação artística de diferentes temporalidades.

Crítica — por Paula Ferreira

Um labirinto se caracteriza pela arquitetura que subdivide um espaço repetidamente e, em sua uniformidade, impede a orientação, ludibriando aqueles que o tentam atravessar. Símbolo ambíguo que permeia diferentes tempos históricos, conota simultaneamente um espaço de iminente perigo e de resguardo, um refúgio. Pode ser edificado pelo labor de mãos humanas que empilham pedra sobre pedra, ou revelar-se imaterial, constituído pelo serpenteante movimento do subconsciente. Em Eros and Errors, exposição individual da artista Andreia Santana, o labirinto opera nesta segunda categoria.

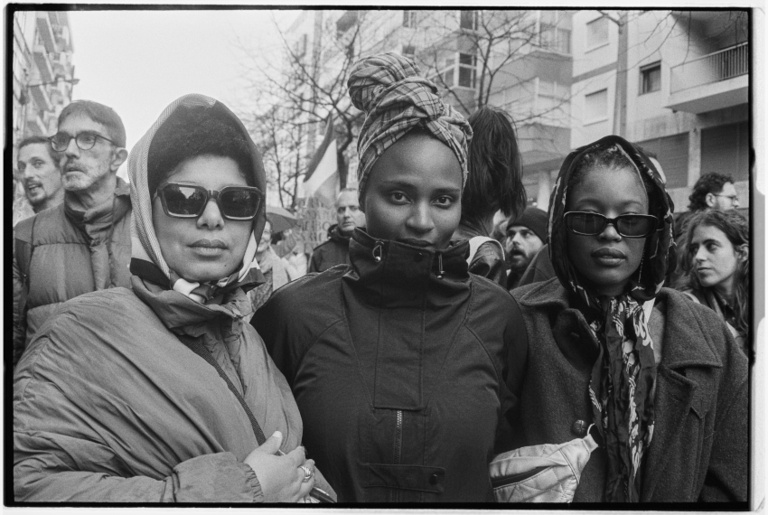

Crítica — por Valerie Rath

Na sua exposição individual Airs, patente na Galeria Vera Cortês, o artista português Nuno da Luz trabalha com suportes audiovisuais de uma simplicidade notável, intensificando, assim, através da redução dos meios, o valor simbólico que se lhes associa. No entanto, pode discutir-se esta mostra num enquadramento mais alargado do que aquele que se cinge puramente à imanência da obra, sublinhando-se a questão da representação e da focalização da atenção. Uma vez que esta exposição é também sobre a Palestina, é precisamente este "também" que gostaria de abordar. Além disso, trata-se de uma exposição que me faz pensar em esperança, naquilo que a nutre e lhe dá continuidade, e no papel que desempenhamos para tal. Mas comecemos pelo início.

Ensaio — por João Sousa Cardoso

A exposição de Ana Manso na Galeria Pedro Cera com o título "Menstruum", termo em latim suficientemente equívoco (solvente, diluente, medium, menstruação) confronta-nos com uma experiência espacializada das formas radicada na pintura (mas que não se esgota nela) e um diálogo entre o corpo da pintura e o do espectador rigorosamente calculado. Logo à entrada, a vedação de madeira quadriculada oferece um obstáculo físico ao visitante, obrigando-o a um acesso lateral, ao mesmo tempo que não impede de entrever o interior da exposição. A artista institui de imediato uma disjunção entre a experiência do corpo e a perceção, princípio de mise à distance organizador de toda a mostra.

Crítica — por Paula Ferreira

Há duas presenças que convocam a atenção de quem adentra a exposição Performances, Projecções, Debates e Redações: uma é a imagem de ORLAN vestindo a sua própria nudez enquanto caminha entre transeuntes manifestamente surpresos; a outra é o burburinho de vozes, maioritariamente de homens, que ecoam em atropelo. A primeira trata-se de uma impressão sobre tecido semi-translúcido que faz de cortina, posicionada logo à entrada, como uma passagem obrigatória para quem deseja avançar pelo espaço. A fotografia impressa remonta ao registro anônimo da performance S’habiller de sa propre nudité / Vestir-se com a própria nudez, desta artista francesa, realizada na Praça da República das Caldas da Rainha, em 1977, em ocasião dos IV Encontros Internacionais de Arte em Portugal. Por sua vez, o cacofônico murmurinho, segunda presença que surpreende o visitante, tem uma origem de mais difícil assimilação: advém de um conjunto de projeções em vídeo que inundam o espaço da Rampa em uma sonoridade de ímpeto fervoroso.

Crítica — por Isabel Nogueira

Em 2019, Yonamine (n. 1975, Angola) apresentou neste mesmo espaço "Union Jacking.Voice of the Voice£ess". Tratou-se de uma poderosa instalação, cujo título de imediato a situava face ao mundo do poder e do capital, na complexa ligação às consequências de um movimento (pós)colonial agressivo e dominador, no âmbito do qual se afiguraram relevantes as reflexões seminais, nomeadamente, de Albert Memmi, Edward Said, Frantz Fanon, Kwame Nkrumah, Audre Lorde, Maryse Condé, ou, mais recentemente, de Achille Mbembe. A matriz da obra de Yonamine desenvolve-se agora por meio da instalação "ETC — Extraction | Trade | Cashtration", voltando a localizar-nos face a esta e outras problemáticas.

Ensaio — por Andreia C. Faria

Nenhum do sadismo apaixonado do primeiro olhar pode ser imputado ao filme Na Faina do Argaço, de Mariana Vilanova. Aqui, a lente sustenta a estranha beleza das algas e a centralidade destes organismos na memória e na sobrevivência ritual da comunidade piscatória da Apúlia. Mais do que isso, a lente ressitua o tema de Vilanova à luz da relação e das políticas do olhar entre espécies.

Prática ancestral, a apanha do sargaço para adubo dos campos agrícolas e para usos medicinais foi sendo aperfeiçoada ao longo dos séculos através da experiência, do conhecimento e das crenças populares das comunidades de sargaceiros do Norte de Portugal.

Crítica — por José Marmeleira

Não será rigoroso descrever a exposição Uma pedra, um ser de Pedro Vaz (1977,

Maputo, Mozambique), na Fundação Leal Rios, como uma pequena antológica do

trabalho do artista, mas um olhar retrospectivo e agregador atravessa-a. Passado o

tempo, eis um olhar sobre o que se fez.

Com efeito, encontramos peças de anos diferentes que, agora reunidas numa montagem

sensível à luz, ao som e à imagem (a curadoria tem a assinatura da curadora catalã Rosa

Lleó), nos dão a ver um trilho discreto, mas continuado e solitário.

Crítica — por José Marmeleira

Enigmático, eis um adjetivo que não ficará distante da obra, mas, sobretudo, do percurso de Stanley Brouwn, artista holandês natural de Paramaribo, Suriname, desaparecido em 2017 na cidade de Amesterdão. Quem percorrer algumas das principais obras da teoria da história da arte, publicadas nos últimos 40 anos, dificilmente encontrará referências desenvolvidas ao artista e, quiçá, também não descobrirá as necessárias notas de rodapé que lhe permitirão repensar a história da arte, na Europa, na segunda metade do século XX. A revista inglesa Frieze dedicou-lhe, nesse ano, um importante ensaio, a sua obra encontra-se representada no MOMA (tendo integrado aí várias colectivas) e, acrescente-se, foi um dos nomes da 35ª Bienal de São Paulo. Agora, no espaço ZDB 8 Marvila, podemos dizer que esta sequência cronológica encontra um novo momento.

Crítica — por José Marmeleira

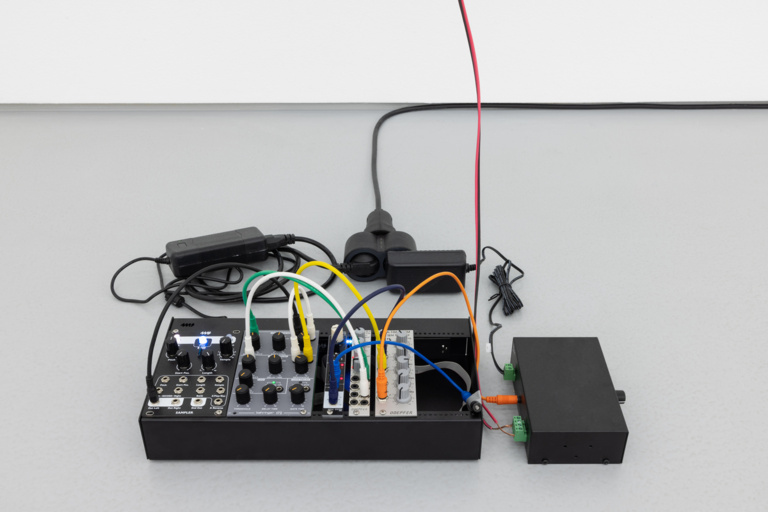

Heavy Metal é uma exposição de Henrique Pavão, patente na galeria Bruno Múrias, mas podia ser um concerto musical. Afinal, é composta por elementos que, habitualmente, compõem um concerto musical. Elementos que são visuais, hápticos e, claro está, sonoros. O visitante encontrará duas caixas cuja utilidade reconhecerá (são usadas para transportar instrumentos musicais, especialmente guitarras) um amplificador e o que parece ser uma melopeia destituída de recitação. Dir-se-ia, à primeira audição, que alguém toca um instrumento (de sopro) a uma distância impossível, humanamente não mensurável. A melodia é familiar, mas são vários os momentos em que a sua presença se nos escapa. Parece desaparecer na penumbra do espaço (da sala), antes de se voltar a manifestar.

Crítica — por Paula Ferreira

Na vitrine da Galeria Boavista, uma volumosa esfera branca e luminosa surge entrecortada pelo opaco rasgo na superfície fotossensível do negativo. Atrás dela, iluminados pelo flash, repousam, em prateleiras, conchas, pequenos insetos, ossos e outros gêneros de reminiscências orgânicas e inorgânicas tipicamente resguardadas pelos gabinetes de curiosidades de outrora. Essa imagem, parte de uma série fotográfica que Daniela Ângelo vem desenvolvendo ao longo dos últimos tempos, é como um vestígio que vem discretamente informar ao visitante sobre aquilo que está prestes a ver. Babuíno Talismã, a primeira exposição individual da artista, constrói, entre os dois pisos da galeria, um tácito percurso por fotografias que são habitadas por misteriosas entidades.

Crítica — por Mariana Tilly

A antecipação de uma grande festa é um momento de alegria. O prazer da antecipação é proporcional ao ritmo do que se está a preparar — em diferentes impulsos, dentro do peito — e para quem está habituado a deixar a expetativa correr solta experiencia um período de incubação de emoções crescentes que vai tirando a temperatura ao desejo de chegar ao futuro. Como um segredo: cuida-se e estima-se. Este ano, as semanas antes do 25 de Abril derreteram-se umas nas outras. Difícil era não estar com um nó no estômago, como uma panela de pressão ao lume, em antecipação do que aí vinha; desengane-se quem tenta agora, desajeitadamente, desvalorizar o que se passou em Abril de 1974 e a seguir.

Crítica — por Aishwarya Kumar

Time Machine (Máquina do Tempo), de Igor Jesus, originalmente intitulada Papagaio, inaugurou no dia 28 de março de 2024, num período caracterizado por condições meteorológicas sem precedentes em Lisboa. Enquanto Igor testava o som da escultura, as curadoras carimbavam pequenos cartões informativos na sala de pingue-pongue da Antecâmara e o público se preparava para sair de casa, no que se presumia ser o fim das chuvas de inverno, quem ia a conduzir perto da Ponte Vasco da Gama avistou um “potencial tornado”. Esta ocorrência passou despercebida à maior parte dos envolvidos na inauguração da exposição. As horas que a antecedem, um momento sagrado tanto para os curadores quanto para os artistas, configuram um momento consagrado de rituais, colapsos nervosos, revelações e desentendimentos que podem até intensificar o efeito da exibição.

Crítica — por Valerie Rath

Está uma bela manhã de sábado. Sento-me num terraço com vista sobre os telhados de Lisboa, e finalmente encontro o tempo para começar a escrever este texto. Já tentei algumas vezes, mas nunca me senti na disposição adequada — no estado emocional que me permitisse mergulhar a sério nisto. "so much to do / so much to feel / so much to be / so much to love / so much to enjoy / so much to devour and to be devoured" [tanto para fazer / tanto para sentir / tanto para ser / tanto para amar / tanto para desfrutar / tanto para devorar e ser devorado], como escreve o João Motta Guedes num dos três poemas que fazem parte da sua exposição individual No feeling is final, patente na Galeria da Boavista, com curadoria de Luís Silva. É sobre essa exposição que este texto fala.

Há tanta vida a ser vivida todos os dias, e "A day is not so short even though it is not so long" [Um dia não é assim tão curto, ainda que também não seja assim tão longo], como aponta o artista.

Crítica — por Carolina Quintela

O silêncio é uma impossibilidade. Nem mesmo quando tudo parece desprovido de som é alcançável a total ausência de ruído no mundo. Podem ser sempre detetadas sonoridades subtis, zumbidos distantes de natureza artificial ou biológica, dos aparelhos eletrónicos, ao vento ou até mesmo ao próprio batimento cardíaco. Por outro lado, também a mente humana, em constante funcionamento, parece preencher qualquer lacuna auditiva com pensamentos, memórias ou emoções. Nesse sentido, a impossibilidade do silêncio absoluto reafirma a ubiquidade do som assim como nos instiga a refletir sobre a natureza da existência humana ou até da própria linguagem. "Últimos sons" é o título da primeira exposição individual do músico e artista visual João Pimenta Gomes (Lisboa, 1989), na Galeria Vera Cortês, em Lisboa.

Ensaio — por Valerie Rath

Posso sempre crescer outra vez. Este pensamento foi-se solidificando na minha cabeça depois de visitar a exposição coletiva Lettera d'amore, com curadoria da Alberta Romano. Patente na Kunsthalle Lissabon, esta mostra integra peças de Alice dos Reis, Tamara MacArthur, La Chola Poblete, Laure Prouvost, Giulio Scalisi e Inês Zenha, todes artistas que foram anteriormente convidades para realizar exposições individuais naquela instituição. Lettera d'amore é a primeira de três coletivas organizadas ao longo de 2024 por três curadoras — Alberta Romano, Yina Jiménez Suriel e Filipa Ramos —, num período durante o qual a Kunsthalle Lissabon interrompe a programação habitual de exposições individuais para celebrar o seu 15.º aniversário.

Crítica — por Carolina Quintela

Na primeira sala do piso térreo do Rialto6, agora pintada de verde-escuro e com as janelas descobertas — possibilitando que a luz natural e os olhares externos penetrem no espaço — são apresentadas quatro pinturas da artista portuguesa Rita Ferreira. As pinturas, de grandes dimensões, em papel sobre dibond e madeira assentam no chão reclinando-se sobre as paredes, colocando-as assim frente a frente umas das outras. Por sua vez, a superfície das obras, coberta com placas verticais de vidro (que marcam um ritmo), faz dessa frontalidade parte da profundidade das obras, uma vez que se espelham mutuamente. Paralelamente, esse inevitável reflexo do vidro, que nas palavras da artista “liquidifica” a pintura, contamina a mancha pictórica também com a própria imagem do espetador que a contempla, abrindo espaço ao binómio observador-observado.

Ensaio — por Ricardo Nicolau

"Anagramas Improváveis", a primeira exposição da Colecção de Serralves apresentada na recém-inaugurada extensão do museu (a Ala Álvaro Siza) articula-se em torno de diversos pas de deux, em que são reunidos no mesmo espaço trabalhos de artistas de diferentes gerações e origens geográficas. Ricardo Nicolau, um dos curadores da mostra, escreve sobre um dos duetos mais improváveis: Ana Jotta e Ângelo de Sousa.

O embaraço e a frustração dos jornalistas que já perguntaram a Ana Jotta (Lisboa, 1946) — a propósito de um trabalho ou de uma exposição — “De onde veio a ideia?” e receberam como resposta “De lado nenhum, eu não tenho ideias” será apenas proporcional ao entusiasmo com que Ângelo de Sousa (Lourenço Marques, atual Maputo, 1938 — Porto, 2011) também alardeava convicta e orgulhosamente ser um artista-sem-ideias.

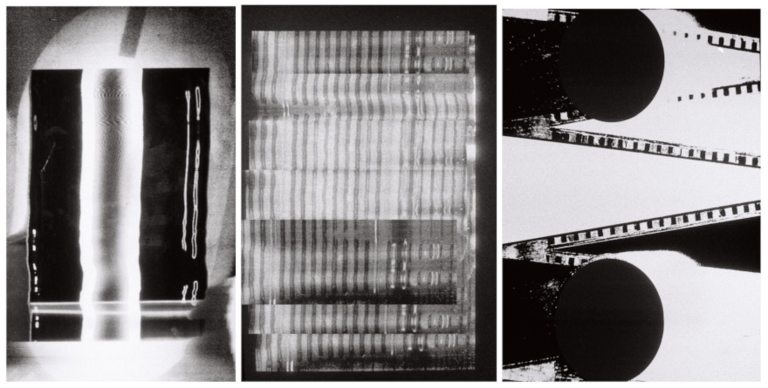

Crítica — por Sara Castelo Branco

A imagem em movimento e o som partilham uma mesma experiência alicerçada no domínio do tempo: os dois possuem uma complexa relação com a temporalidade devido à sua capacidade em inverterem o tempo, levando a que o passado se actualize no presente, passando imediatamente a ser passado pela sua transitoriedade inerente. Se a música e o cinema possuem esta capacidade intrínseca de serem um mecanismo temporal, Quatro Canções para Ângelo redobra o tempo, e ao mesmo tempo constrói uma nova temporalidade. Apresentado no Batalha Centro de Cinema, este concerto-projecção é constituído por quatro filmes de Ângelo de Sousa datados da década de 1970. Os filmes foram rodados em 8mm e Super 8mm no Porto, sendo aqui acompanhados por composições musicais inéditas e tocadas ao vivo.

Ensaio — por Andreia C. Faria

A terra como realidade física, geografia habitada, viva, oprimida, carnal. Ou a terra como fantasmagoria, evanescência, distopia onde a vida humana se vai tornando insubsistente. É entre dois pólos de uma única realidade, a da Palestina, que se desenvolve a proposta expositiva de "Terra Estreita", com curadoria da plataforma (un)common ground, colectivo português que acompanha a inscrição artística e cultural do conflito naquele território. "Terra Estreita", que integra obras provenientes dos artistas e da colecção Teixeira de Freitas, começou a ser programada antes de 7 de Outubro de 2023, marco mais recente numa história de violência que para o ‘espectador’ distante se torna cada vez mais inapreensível, mas é impossível visitar a exposição sem nos darmos conta de como as ruínas e os rostos de ontem regressam.

Ensaio — por João Sousa Cardoso

Desço na estação das Olaias, com o mais extenso cais da rede do metropolitano de Lisboa, desenhada por Tomás Taveira com o aparato de colunas industriais de pechisbeque e candeeiros arlequinescos, decorada por significativos artistas

portugueses (António Palolo, Pedro Cabrita Reis, Rui Sanches, Graça Pereira Coutinho, Pedro Calapez) e aberta ao público no apogeu do pós-modernismo, por ocasião da exposição universal, em 1998. Fernão Cruz tinha então três anos de idade e afirma-se, hoje, como um dos mais promissores artistas da nova geração. A exposição Morder o Pó na Fundação Calouste Gulbenkian (2021) e Insone na Galeria Cristina Guerra (2023) confirmaram o impacto desta obra multiforme, entre a pintura, a escultura e os objetos, brutalista e pop, explosiva e grave, no panorama da arte contemporânea portuguesa.

Ensaio — por Luísa Santos

A prática artística de Mirna Bamieh explora as políticas do desaparecimento e da produção de memória a partir das limitações vividas pelas comunidades palestinianas face aos conflitos e dilemas políticos. Formada em artes culinárias, Mirna Bamieh junta os universos da comida e das histórias que conta visualmente em projetos co-criativos. Na verdade, mais do que cocriação, a prática de Mirna Bamieh é assente em políticas de partilha.

Crítica — por Isabel Nogueira

"Para Lá da Escuta" é um título indicativo, desde logo, da possibilidade de materialização de algo absolutamente não visível e imaterial, como é o som. De facto, a transformação de som em escultura, através da produção de peças elegantes, visualmente fortes, audíveis e com pendor sensorial, mediante a reverberação ou o movimento que incorporam, faz desta exposição uma das experiências mais originais e, também por isso, mais interessantes do momento. As obras são da autoria de Gil Delindro (n. 1989) e a curadoria de Raquel Castro, que concebeu um programa mais vasto denominado "O Som Liberta".

Crítica — por Carolina Quintela

Dos cosas tan desiguales é a primeira exposição individual da artista Isabel Cordovil (1994, Lisboa) na Galeria Pedro Cera, em Madrid, na qual apresenta um conjunto de novas obras, produzidas especialmente para a exposição e que ocupam os dois pisos da galeria. Sob a forma de fotografia, escultura ou instalação faz referências a poderes hierárquicos ancorados maioritariamente em arquétipos da tradição religiosa judaico-cristã. Propõe uma reflexão sobre como, ainda profundamente enraizados no inconsciente coletivo, influenciam estruturalmente a forma como nos relacionamos e percecionamos o mundo. A dicotomia apresentada no título, que surge a partir da poesia literária de Santa Teresa de Ávila, articula um jogo entre duas partes aparentemente desiguais, humano e divino, mas que, a par da própria experiência mística, sensível e devocional da autora, expressam um desejo de fusão e transcendência.

Crítica — por João Sousa Cardoso

A afluência de uma vasta comunidade de artistas e agentes culturais do país na inauguração da double bill Encontro Inesperado/Uma Cerveja no Inferno na Galeria Graça Brandão, a 26 de janeiro, confirmou o reconhecimento de Manuel Santos Maia, curador das duas exposições, como um aliado extraordinário na atenção dedicada ao

trabalho de tantos criadores. Além de um promotor constante de oportunidades nomeadamente no Espaço Mira que programa desde 2013, na exposição SUB-40 na Galeria Municipal do Porto (curadoria da antológica de uma geração, a convite de Paulo Cunha e Silva) em 2014 ou nas três recentes edições da Bienal da Maia.

Crítica — por Isabel Nogueira

Netsuke não é apenas uma exposição; é sobretudo uma entrada num universo. O universo de Albano Silva Pereira (n. 1950), artista, fotógrafo, cineasta, coleccionador, viajante, esteta e director dos Encontros de Fotografia – fundados em Coimbra, em 1980, e a partir de 2003 institucionalizados como Centro de Artes Visuais/Encontros de Fotografia –, determinantes para formar, de modo continuado e consistente, o olhar e a sensibilidade para a fotografia, além do espólio fotográfico que constituíram na sua colecção, numa acção de serviço público. Por aqui passaram nomes incontornáveis da fotografia contemporânea, como Robert Frank, um dos seus proeminentes fundadores, com quem Albano Silva Pereira estabeleceria uma duradoura relação de amizade, chegado a realizar o filme documentário Life Goes On (2022), mas também Gabriel Orozco, Nobuyoshi Araki, Henri Cartier Bresson, Walker Evans, Joel-Peter Witkin, Cristina García Rodero, Marianne Mueller, ou Iroshi Sugimoto, entre muitos outros artistas estrangeiros e portugueses.

Ensaio — por Carolina Quintela

A prática artística de Diogo da Cruz (Lisboa, 1992) baseia-se na investigação e utilização de tecnologias para, de forma crítica e muitas vezes irónica, repensar e reimaginar estruturas fixas da sociedade ocidental. Através de projetos impulsionados por cenários parcialmente fictícios, baseia-se em descobertas científicas referentes a circunstâncias sociopolíticas passadas e ancestrais, presentes e potencialmente futuras. De carácter conceptual, a sua obra questiona e expõe a rigidez dessas mesmas estruturas desdobrando-se sob diversos médiuns, como a performance, a escrita ou o vídeo, ainda que mais recorrentemente através da escultura ou do objeto.