Entrevista — por Catarina Rosendo

Decorre até 16 de Dezembro na Fondation Calouste Gulbenkian aquela que é, porventura, uma das mais importantes exposições de Rui Chafes: “Gris, vide, cris. Rui Chafes, Alberto Giacometti”. A Contemporânea falou com o artista em Paris, após a abertura da exposição ao público, sobre o modo como ela põe em diálogo o seu próprio trabalho com o de Giacometti, um dos nomes incontestáveis da escultura do século XX. Como realça Helena de Freitas, curadora da exposição, pouco ou nada faria aproximar o ferro liso e negro das obras de Chafes do bronze rugoso e cinza das de Giacometti. O próprio ponto de partida dos dois artistas não poderia ser mais antitético: as esculturas de Chafes existem sempre na sua imaginação antes de se materializarem fisicamente, enquanto o desafio de Giacometti consistiu em procurar compreender, através da visão, a forma como a realidade lhe aparecia.

Crítica — por Carlos Vidal

Estar ou participar (palavra neste caso muitíssimo ajustada!) numa exposição de Bruno Pacheco requer sempre uma duplicidade, pelo menos, de situações ou apreensões, ou melhor ainda, diversas tarefas para o espectador: o prosaísmo dos referentes ou cenas (tanto mais intenso quanto mais repetitivo, e de série para série há elementos comuns, corpos humanos, baleias — cetáceos que são mais “ordens” pictóricas do que animais —, rochas, caixas…..), este prosaísmo, como nos “repetitivos” temas de Velázquez (quantos retratos reais pintou?), faz-nos pensar acima de tudo na pintura e suas ordens de gestos, fazer manual (a mão que por vezes aqui aparece, embora sem parecença, antes massa informe de cor) e em seus desdobramentos — conceito central — cromáticos e figurais. E se falei em “duplicidade”, no início, foi porque uma exposição de Bruno Pacheco é, também ou acima de tudo, uma reflexão sobre a pintura numa história “sem progresso”.

Crítica — por Tobi Maier

Entre o anúncio destas ideias de concepção e a abertura da própria mostra no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, foram poucas as interações com o público e poucos detalhes foram divulgados. Ao mesmo tempo, o estado da política brasileira agravou-se bastante com a presidência de Michel Temer que tomou posse depois de um coup d’état, em 2016, e cuja taxa de aprovação chegou a apenas 3% da população brasileira. Entretanto, o Brasil estava-se preparando para as eleições em Outubro de 2018 que incluía, como uma das opções, a ameaça iminente de uma ditadura pelo ex-militar Jair Bolsonaro. O desastre estava anunciado e o cenário neofascista materializou-se, com consequências graves para a sociedade e especialmente para o âmbito cultural no país.

Crítica — por Hugo Canoilas

O erro mais grave desta bienal, no seu posicionamento cobarde, foi a celebração da arte pequeno-burguesa elitista, que vive fechada e se defende com seguranças à porta. As várias propostas curatoriais ausentaram-se do Brasil, da sociedade que acabou por eleger Bolsonaro como presidente. Qualquer relação entre esta bienal e aquelas que lhe deram o nome deverá circunscrever-se à (má) utilização do pavilhão Ciccillo Matarazzo. Lá fora, as questões relacionadas com o pós-colonialismo e com os discursos étnico-raciais estão a ser discutidas no Museu de Arte de São Paulo (MASP), num ambicioso programa, com a duração de um ano, que engloba exposições, conferências e screenings. E as problemáticas de género são alvo de reflexão na Pinacoteca com a exposição "Mulheres radicais 60-70".

Crítica — por José Marmeleira

Andreia Santana (Lisboa, 1991) estabelece uma relação com o tempo dos objectos, com o mundo das coisas entendida na sua dimensão temporal e cultural. Com os objectos que são preexistentes ao seu fazer e com os objectos que ela própria faz, dando-lhes forma e existência. Parafraseando David Silva Revés no livro História da Falta, Andreia Santana pensa a origem, a transformação e a ruína dos objectos. Repita-se: o seu tempo. O modo como nos relacionamos com eles, assegurando-lhe uma permanência incerta (no museu, no arquivo) ou esquecendo-os, relegando-os para a obscuridade do olvido. Objectos que podem ser de uso, de culto, artísticos, ferramentas, instrumentos. Ou apenas fragmentos de objectos que, na sua modéstia, podem dizer-nos algo do que o mundo foi ou ainda é.

Crítica — por José Marmeleira

O verde sobre o laranja, o laranja sobre o verde, o branco sobre o ocre escurecido. Sobreposições, velaturas, véus. Na maioria das pinturas de Ana Manso (Lisboa, 1984) em "Eye Massage", na Galeria Pedro Cera, as cores aparecem sobre cores, numa profusão diáfana de planos, de fundos, de superfícies. São cores que se movem no interior, no espaço das telas, formas em transparências, etéreas. A impressão de movimento é tão cativante que, por momentos, julgar-se-ia que estão à volta do visitante, à beira da sua pele, que lhe sopram. Ainda que nunca saiam da tela. Transparência, movimento e cor. Na quarta exposição individual da artista na galeria lisboeta, é, em particular, a propósito das pinturas horizontais que estes conceitos podem ser evocados.

Crítica — por Isabel Nogueira

"Purple" é o título da instalação que John Akomfrah (n. 1957, República do Gana) apresenta no Museu Colecção Berardo, mostra comissionada pelo Barbican, Londres. Akomfrah, artista, escritor e activista, formado em sociologia, fundador da Black Audio Film Collective (1982-1998), vive desde criança no Reino Unido. Traz-nos agora uma inquietante peça de vídeo, com seis grandes ecrãs, cuja temática é a profunda e perigosa alteração climática que se vive no planeta e as suas consequências na vida humana, assim como nos outros animais e vegetais. Este trabalho constitui parte de uma tetralogia parcialmente mostrada, por exemplo, na Bienal de Veneza de 2015 ("Vertigo Sea", 2015). As zonas planetárias sensíveis sobre as quais sobretudo incidem as filmagens — de arquivo e recentes — são, entre outras, o Alasca, a Gronelândia e as Ilhas Marquesas. O trabalho activista e politicamente engajado de Akomfrah — notoriamente visível em obras como "Auto da Fé" (2016) — toma corpo imagético também no contexto da designada era do antropoceno, termo popularizado, entre outros, pelo cientista Paul Crutzen.

Entrevista — por Antonia Gaeta

Musa paradisiaca: Ainda que acreditemos no mal-entendido como força produtiva, este não é esse caso. O segredo bem guardado do Surrealismo — o “inconsciente originário” — não nos interessa de todo. Na Musa paradisiaca não há origem ou hierarquia, mas há uma afirmação ontológica. O “duro”, o “mole” e a “memória”, celebrados pelo Dalí, são contraposições inoperantes na relação com as nossas esculturas, até mesmo com os objectos. O que importa, no aparente movimento destas esculturas de alumínio, é a sua qualidade fotográfica, cromogénea, imagética e não-deformada. Esta condição não configura uma distorção por si só, porque as formas não esticam, não perdem a sua configuração, são apenas capazes de se manifestar ginasticadamente.

Crítica — por Isabel Nogueira

Kader Attia nasceu em França, em 1970, e cresceu entre Paris e Argel, passando também temporadas no Congo e na África do Sul. A Argélia foi, como se sabe e não obstante a forte resistência local, uma colónia francesa, que foi encetando uma luta consistente pela independência, só conseguida já nos anos 60 do século XX. A acção militar da França, no padrão de forte país colonizador, defendia os seus interesses na região, recorrendo para tal, inclusivamente, à tortura e às deportações, num claro e expectável exercício de poder e de domínio. Aliás, o século XIX, nos seus inequívocos avanços na ciência ou na indústria, assim como no que à arte moderna diz respeito, representou também a afirmação de uma Europa agressiva e empoderada face ao Outro.

Crítica — por Isabel Carlos

No programa de exposições que o Atelier Museu Júlio Pomar tem vindo a desenvolver em torno do diálogo entre a obra do pintor e outros artistas contemporâneos e que contou já com Rui Chafes, Julião Sarmento e Pedro Cabrita Reis, Luisa Cunha é provavelmente a aposta mais arriscada e inesperada. No centro do espaço está precisamente uma obra que nos faz compreender o porquê desta escolha: uma pequena escultura composta por um ferro vertical onde poisa uma pena de ave e que na base-plinto tem inscrito à mão as palavras: “é uma pena”. Não, não é uma obra de Luisa Cunha, saída dos seus jogos de linguagem e trocadilhos semânticos mas sim uma escultura de 2003 de Júlio Pomar.

Crítica — por José Marmeleira

Na Kunsthalle Lissabon (KL), diante da exposição de Engel Leonardo, artista da República Dominicana, pense-se no espaço da sala da KL concebida para exposições, com a sua arquitectura, as suas paredes brancas. É nele que se vêem, que aparecem as obras com as suas superfícies, formas, geometrias, escalas, cores. Delicada e criteriosamente colocadas no tecto, no e sobre o chão, deitadas ou verticais, desenhando um ângulo no vácuo ou, na parede, apontando à uma figuração. A relação que solicitam ao visitante existe ali. A única realidade são aquelas formas, com os seus materiais, na experiência de um lugar que elas, as obras, transformaram. Há uma simplicidade nesta presença que nos convida a circular, a percorrer os caminhos traçados pelo artista.

Entrevista — por Antonia Gaeta

AG: Deixa-me contextualizar um pouco o teu trabalho para não dispersar muito a conversa: pintas, fazes filmes, bandeiras, esculturas, desenhos, néons, vidros, fotografia, caixas de luz, usas uma linguagem não verbal e congregas todo o universo na tua cosmogonia de símbolos, pictogramas e cores para abordar a questão da estrutura do mundo e explorar os aspectos mais herméticos da vida humana. Como preservas tudo junto?

MM: Com a forma. A forma é conteúdo. E depois há o objecto. O meu trabalho é dividido em cinco mundos: o sujeito, a linguagem, a moldura, as palavras e os elementos. Com estas cinco palavras consigo dar a conhecer a minha ideia de relação entre o mundo e a sua representação.

Crítica — por Sérgio Fazenda Rodrigues

Marcius Galan coloca-nos perante um trabalho que indaga os limites da percepção e que ensaia uma nova organização do espaço. O seu trabalho assenta na relação com o observador, ou na forma como ele apreende as obras e como, em torno delas, se movimenta. E gere, simultaneamente, o espaço de cada obra, o espaço da exposição e o espaço da galeria. O "exercício de divisão" a que o título se reporta está, assim, naquilo que o observador perspectiva em cada peça, nas duas metades da sala principal e, também, na articulação entre esta e a segunda sala, que difere em escala e ambiente.

Crítica — por Carlos Vidal

Quando nos propomos visitar e analisar a presente exposição apresentada pela Quadrado Azul (Lisboa), de Fernando Lanhas (1923-2012) e Ana Santos (n. 1982), que é sobretudo uma “individual” a dois mais do que uma colectiva, sabemos que teremos diante de nós dois autores separados em práticas e carreira por várias décadas (ou, de outro modo, cerca de cinco gerações, pois assim, geracionalmente, também designamos formas diferentes de pensar e fazer). Ou então, sabendo que um destes artistas (Lanhas), foi um estudioso do tempo e da duração abordando a pintura como objecto de conhecimento (e não de prazer), podemos concluir que estamos diante de dois artistas de hoje, contemporâneos.

Crítica — por João Seguro

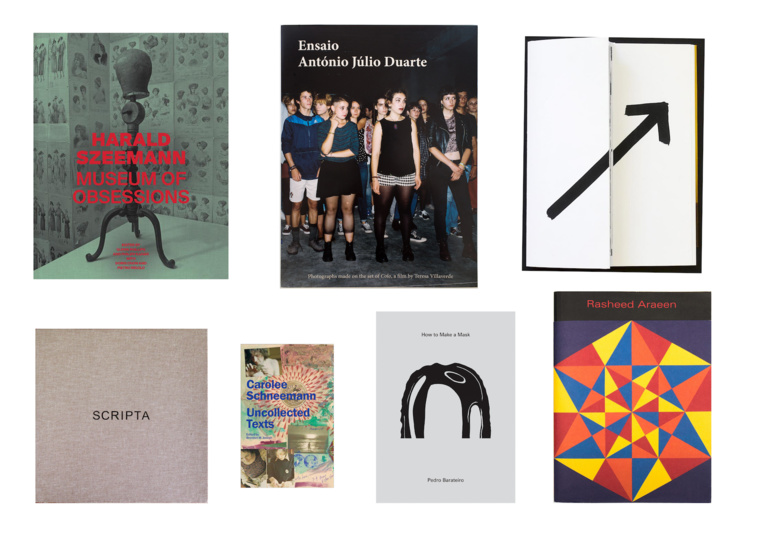

O livro começa por nos interpelar logo na capa; se há livros que não devem ser julgados pela capa como diz o adágio, este não é um desses casos, pois a capa apresenta-nos uma imagem de um grupo de jovens, que aparentam ter aquela idade situada entre a puberdade e a idade adulta e que, em grupo, olham para um dos extremos da imagem, como se estivessem a ver, ou a ouvir, alguém que lhes passa instruções. Esta precisa aplicação, como imagem de rosto do projeto, poderá querer dizer algo acerca da diversidade identitária, em processo de construção, e da ligação com a apresentação, representação e refiguração da hipotética relação com a autoridade.

Crítica — por Maria Beatriz Marquilhas

No início, há sempre um viajante que parte. De Marco Polo a Ulisses ou Eneias, a história humana — quer a vivida, quer a imaginada — é uma história de partidas. Esta acontece em 1991, ano em que Rui Calçada Bastos completa os seus vinte anos e decide atravessar os Himalaias indianos. Ritual iniciático ou de passagem, esta exposição regressa a esses lugares e momentos, com um olhar distanciado, capaz de enquadrar um rosto ausente. Dividida em três momentos distintos, produzidos em 2018 mas que começam há 27 anos, esta "Paisagem para Desaparecidos" é protagonizada por figuras ausentes, aqui evocadas nos seus retratos.