Lisbon roundup #3

Esta rubrica da Contemporânea elege quatro exposições circunscritas a um tempo e lugar específicos. Um dos objectivos é mapear o cenário artístico da cidade, identificar tendências de fundo e reflectir sobre as propostas escolhidas.

Roundup #3

Lisboa: vários locais

Maria Capelo

Do planalto se dobra a montanha

O ano inicia com as — legítimas — expectativas do costume, individuais e colectivas. Sobretudo depois de tempos complexos e desafiadores. E, com curadoria de Natxo Checa, somos convidados a entrar — literalmente — num bosque encantado, pela mão de Maria Capelo (n. 1970). As salas encontram-se pintadas de verde seco, conferindo contexto ao que aqui vai acontecer. E a primeira sensação é precisamente a de uma conseguida visão de conjunto, que convida o espectador e entrar neste ambiente de árvores, clareiras e montanhas. As pinturas estão dispostas sensivelmente ao nível do olhar do visitante, que, por conseguinte, se sente convidado a participar nelas, a habitar a realidade das imagens. Com todo o carácter paradoxal que esta afirmação comporta, naturalmente. Por vezes, a representação assemelha-se à realidade objectual, numa pintura tecnicamente sofisticada e elegante.

Efectivamente, de algum modo temos observado o que podemos designar de um visível “regresso da pintura”. Não necessariamente no sentido do movimento dos anos 80, na sua ligação a um pós-modernismo de fundo e à exaltação da expressividade e liberdade de “voltar” a pintar depois de (quase) ter sido declarada a sua morte. A pintura “voltou” em força, sofisticação, reinvenção visual e densidade conceptual. Evidentemente, que muitos artistas pintam desde sempre, mas sente-se, de algum modo, que a pintura voltou a ser ineqivocamente desejável e intensa, com propostas que questionam a sua própria visualidade e o lugar do espectador. A pintura de Maria Capelo provoca claramente esse conseguido efeito. O espectador está e não está no bosque encantado, como se, de súbito, se tratasse afinal de um plano cinematográfico na sua possbilidade de oferecer o fora de campo. O ambiente apresenta-se com notória coerência e de gramática plástica sensorial. Por outro lado, os próprios quadros funcionam como um raccord cinematográfico, na sua continuidade de tempo ou espaço. No final, saímos do bosque com a sensação de ter vivenciado uma experiência de outro lugar. Como no cinema.

Maria Capelo, Do planalto se dobra a montanha. Vistas gerais da exposição na galeria ZDV. Fotos: Bruno Lopes. Cortesia da artista e ZDB.

Alexandre Estrela

Um Mês Acordado

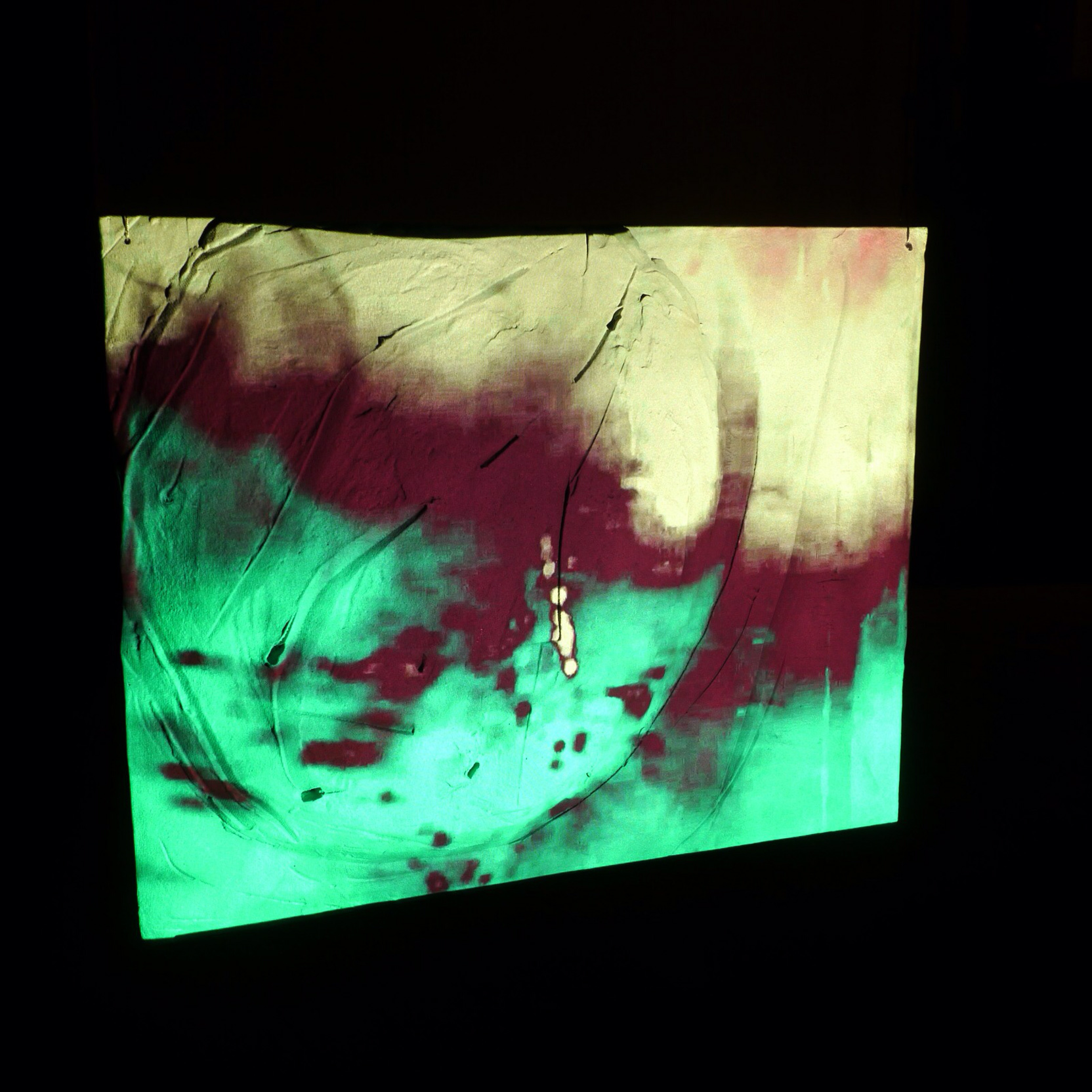

A percepção e os jogos da linguagem visual constituem parte referencial da instalação que Alexandre Estrela (n. 1971) apresenta na Galeria Zé dos Bois. Até que ponto a ilusão se confunde com a realidade? É uma pergunta sem resposta. Mas é uma pergunta que marca claramente um ponto de partida, uma premissa. Outra questão poderá ser prosaicamente colocada. O que é uma imagem? Já Henri Bergson, na obra Matière et mémoire: essai sur la rélation du corps a l’esprit (1896), chamava a atenção, na época de modo relativamente prematuro face a estas problemáticas, para a supressão do dualismo entre corpo e espírito. Por outras palavras, a matéria seria um conjunto de imagens, entendendo a imagem como uma “certa existência que iria além do idealismo de uma representação e que seria menos do que uma coisa”. Quer dizer, a imagem situar-se-ia entre a representação e a coisa. Na verdade, a primeira característica formal, digamos, da imagem é o facto de se localizar precisamente entre um objecto/coisa e uma ideia/ilusão. E é neste espaço que tudo verdadeiramente acontece.

Pensemos na ideia do corpo afectado pela imagem. O cérebro faz parte do mundo material. Neste sentido, as imagens poderão constituir a matéria. Por seu lado, a percepção da matéria seria a imagem reportada à acção possível de determinada imagem no corpo. A apreensão da imagem faz-se por um processo de síntese. O corpo é um instrumento de acção entre uma realidade e outra. Entre o visível e o subjectivo, o interior. As imagens são afectadas pela percepção do corpo, pelo modo como nos colocamos, até fisicamente, perante um objecto, isto é, perante uma imagem. Pelo modo como a focamos ou desfocamos; pelo modo como dela nos aproximamos; como percebemos a sua coloração, os seus contornos; como intuímos a sua textura; a perspectiva que apreendemos, que tomamos, que preferimos. Ou que, simplesmente, conseguimos ver. Por outras palavras: como a transgredimos e como ela se torna transitiva. Referimo-nos, claro, não à presença, mas à representação. Como nos entusiasma, emociona, como respira em nós, como vibra. Concordamos inteiramente com Bergson no seguinte ponto: percepção não é necessariamente conhecimento. Aliás, Bergson reporta-se a uma espécie de reconhecimento automático, casual, e a um outro definitivamente atento.

Alexandre Estrela cria um ambiente envolvente e, a seu modo, perturbador da percepção, porque esta se torna difusa, através dos dispositivos de repetição de imagens, dos ruídos que rasgam os espaço, ou dos ecrãs tridimensionais, isto é, portadores de saliências ou reentrâncias passíveis de provocar e interferir no carácter bidimensional da imagem. Poderíamos estar numa divisão indefinda, onde eventualmente seria sempre de dia ou de noite. A referência do exterior desaparece, fazendo desaparecer consigo a referência do tempo. A fresta da janela, que tantas vezes se deixa quando se vai dormir, ajuda não só a ver a luz mas — talvez mais importante — a percepcionar o tempo. Permitir-lhe acontecer. E a nós com ele. Esta sala é hipnótica e tem qualquer coisa de selvagem. Podemos sempre sair enquanto o dia não rompe. Ou, pelo menos, enquanto julgamos que ele não rompeu.

Nota da Galeria ZDB: Para esta experiência comportamental, a Galeria Zé dos Bois permanecerá aberta durante 24 horas por dia, 7 dias por semana durante o período de um mês, apresentado obras de arte insones a um público inquieto. Imagens e sons que irão assombrar o observador a um ponto em que as ilusões se tornam concretas.

Outros artigos sobre o artista:

A Third Reason | Métal Hurlant | Volta Grande

Alexandre Estrela e Daragh Reeves: 20 anos de conversas

Alexandre Estrela, Um Mês Acordado na ZDB. Cortesia do artista e ZDB.

Ricardo Jacinto

O Parlamento de Caríbdis

Caríbdis era filha da Terra e de Poseidon, lançada ao mar por Zeus, que a transformou num insassiável monstro devorador, que destruía os navios no meditarrânico Estreito de Messina. O mote da instalação fica dado pelo título. A entrada faz-se para uma sala circunscritamente iluminada. O conjunto é sobretudo definido, a par de um conjunto de fragmentos negros nas parades, por círculos de diversos materiais (metal oxidado, pigmento, treze fragmentos de gesso). Estes círculos dominam o espaço e a circulação do espectador, como se formassem uma estrutura no meio do oceano, dificultando ou, ao invês, auxiliando a navegação, numa clara posição de perspectiva. A terra tanto pode ajudar como ou provocar o naufrágio. O conjunto torna-se mais inquietante quando o espectador é convidado a colocar uns headphones sintonizados na mesma frequência, que captam ruídos estranhos, condicionando a possível comunicação/audição. De súbito, nem a rádio nos pode acompanhar.

O ambiente de possível naufrágio e o mistério, com o fumo do nevoeiro a sublinhar a difusão espacial, recorda clássicos cinematográficoa, como por exemplo The Fog (1980), de John Carpenter. Na instalação de Ricardo Jacinto (n. 1975), curiosamente, se por um lado se configura um rigor e depuramento absolutos, convocando a geometria e o desenho; por outro, o som que nos entra no corpo é disruptivo e inquietante. Desorganiza-nos e incomoda-nos. As leituras desta elegante e misteriosa instalação poderão ser diversas, naturalmente, e de camadas sobrepostas. Tal como na poesia, o objectivo não é esventrá-la exegeticamente. Pelo contrário. Há uma suspensão que importa que permaneça, e à qual a própria instalação vai também beber sentido. O percurso do espectador acontece por entre luz, sombra e som, de resto, as coordenadas que Ricardo Jacinto vem operando no seu trabalho. O tempo corre risco sério de ficar suspenso nesta espacialidade. E, ao mesmo tempo, nada ficará igual. O tempo está sempre a deixar de ser. E assim sucessivamente. Podemos, contudo, permanecer à espera que Caríbdis surja a qualquer momento.

Outros artigos sobre o artista:

Ricardo Jacinto, O Parlamento de Caribdis. Vistas gerais da exposição na galeria Bruno Múrias. Fotos: Bruno Lopes. Cortesia do artista e galeria Bruno Múrias.

Joana Escoval

Wind Dreams

E, na senda do depuramento formal, entramos na proposta de Joana Escoval (n. 1982), patente na Galeria Vera Cortês. O que nos é essencial? Pode ser a pergunta que nos conduz através desta exposição. O título — Wind Dreams — pertence a um poema de Gu Cheng, poeta chinês, e transporta-nos de imediato para os elementos: Ar, Água, Fogo, Terra. As esculturas de barro (terra) cozido pelo fogo, batido pelo vento, suspensas no espaço. Tudo ganha sentido e organicidade. Esta espacialidade acentua-se pelo elemento metálico e fino que vai tecendo formas ao contorcer-se no ar. A sala pode ser sentida como um corpo que respira conjuntamente a partir de vários órgãos. E parece existir um silêncio que cala tudo.

Na obra de Escoval verifica-se, de algum modo, uma espécie de retorno às origens. As próprias fomas escultóricas, além do material em que se concretizam — barro retirado na zona do Alentejo —, comportam uma forma evocativa de algo ancestral e primitivo, como se procurassem uma matriz de origem do Mundo. E naturalmente que, em época acelerada, tecnológica e insuportavelmente burocrata, não se trata de uma tarefa facilitada ou evidente. A pandemia atirou-nos ainda mais para o digital, acarretando com isso uma banalização desinteressante. O contacto humano, o vento na cara, o pisar a terra foi-se tornando distante, até improvável. E, além dos graves problemas climáticos, que nos fazem reflectir sobre o impacto das acções do ser humano no clima e nos ecossistemas, o trabalho em causa busca uma beleza e uma subtileza neste caos, nesta aparente impossibilidade de existência. E aqui o trabalho de Escoval bifurca-se: por um lado, uma certa denúnia e chamada de atenção; por outro, uma abstracção formalista depurada.

Este binómio recorda Wilhelm Worringer. Em 1907, coincidindo com o início das primeiras vanguardas e com a crescente problematização da abstracção, vinda já desde meados do século XIX, o jovem Wilhelm Worringer terminaria a sua tese de doutoramento Abstracção e empatia: um contributo para a psicologia do estilo (Abstraktion und Einfühlung: Ein Beitrag zur Stilpsycologie), com primeira edição em 1908 e que rapidamente se tornaria num dos seus trabalhos mais reconhecidos. O conceito de “empatia”, inspirado nos trabalhos de Theodor Lipps e na fusão que este tinha proposto entre o observador e o seu objecto, isto é, no “gozo objectivado em si”, quer dizer, o prazer e o objecto juntavam-se num acto único, fariam Worringer reportar-se a uma contemplação subjectiva e activa. Worringer identificou as duas principais directrizes da arte. Por um lado, a abstracção, que acreditou desempenhar um papel preponderante na história da arte, ao relacioná-la com uma cultura primitiva colectiva, pura e plena de referências, por exemplo, a arte oriental e africana; por outro, a empatia, enquanto modo individual e orgânico de operar desde o Renascimento e o classicismo.

Jacques Aumont (A imagem, 2004) sintetizaria esta dicotomia, afirmando que a abstracção funcionaria como uma compensação face à angústia do mundo; o realismo/naturalismo como identificação empática com o mundo. A abstracção conectar-se-ia sobretudo através de motivos cristalinos e geométricos, cuja inexpressividade da forma permitia a abstracção do tormento e das mutações incontroláveis da natureza; por seu lado, o realismo/naturalismo funcionaria como identificação com o mundo circundante. E destas considerações voltamos à obra, que efectivamente resulta e afirma-se plenamente numa proposta sintética mas efectivamente densa e evocativa.

Outros artigos sobre a artista:

Joana Escoval, Wind Dreams, vistas gerais da exposição na galeria Vera Cortês. Fotos Bruno Lopes: Cortesia da artista e galeria Vera Cortês.

Isabel Nogueira (n. 1974). Historiadora de arte contemporânea, professora universitária e ensaísta. Doutorada em Belas-Artes/Ciências da Arte (Universidade de Lisboa) e pós-doutorada em História da Arte Contemporânea e Teoria da Imagem (Universidade de Coimbra e Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Livros mais recentes: "Teoria da arte no século XX: modernismo, vanguarda, neovanguarda, pós-modernismo” (Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012; 2.ª ed. 2014); "Artes plásticas e crítica em Portugal nos anos 70 e 80: vanguarda e pós-modernismo" (Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013; 2.ª ed. 2015); "Théorie de l’art au XXe siècle" (Éditions L’Harmattan, 2013); "Modernidade avulso: escritos sobre arte” (Edições a Ronda da Noite, 2014). É membro da AICA (Associação Internacional de Críticos de Arte).

A autora escreve de acordo com a antiga ortografia.