Quiet As It's Kept: Espectros de Rube Goldberg

O ano é 2022, e nós estamos inadvertidamente fascinados com trabalhos que, em vez de produzir, desperdiçam eficácia. Vídeos em que indianos descamisados constroem piscinas de barro em florestas tropicais; propagandas de jogos de celular operadas por idiotas para desopilar raivas latentes; gatos miando e se amassando para caberem em copos minúsculos; casais pulando de enormes penhascos em direção a águas azul-turquesa. Costumeiramente rentes à primeira camada da atenção, nos vemos fissurados por atividades que não levam a coisa alguma senão a elas mesmas, girando em falso ou correndo atrás do próprio rabo. As redes sociais parecem alimentadas diariamente com horas de horas de "máquinas de Rube Goldberg" audiovisuais — aquelas bugigangas, inventadas pelo cartunista e experimentalista americano Rube Goldberg, que realizam tarefas simples de modo desnecessariamente complicado, armadas em extravagantes ciclos de engatilhamento que ao fim não resultam em nada senão na apreciação do próprio circuito fechado de reações em cadeia. Em certo sentido, a máquina de Rube Goldberg é o paradigma central da cultura contemporânea [e, mais amplamente, do capitalismo tardio]: série de complicados mecanismos se interpõem com o objetivo de fazer mais mecanismos ainda se interporem a estes, sucessivamente, num empilhamento de realizações que, em cada etapa de sua persistência, arriscam degringolar todo o processo.

Na arte contemporânea, particularmente, somos rodeados por máquinas de Rube Goldberg, sejam elas explícitas [como na hit-piece de Francis Alys Sometimes making something leads to nothing, ou nas obras de arte cinética de George Rhoads e Abraham Palatnik], sejam elas mero fundo para pretextos políticos, éticos, mágicos [como em várias das obras da atual Bienal de Veneza]. No século XXI, o museu é em si uma máquina de Rube Goldberg recheada de outras, pequeninas máquinas de Rube Goldberg em forma de arte. Mas em poucos ambientes isso fica tão escancarado, tão coagulado, quanto na Whitney Biennial 2022, com curadoria de David Breslin e Adrienne Edwards e o título Quiet as It's Kept. Elaborada antes e durante a pandemia [e nesse sentido datada por ela, pelos afetos a que ela permitiu acesso], a exposição é principalmente coordenada por duas experiências espectatoriais conflitantes: a do quinto andar, que dá foco a grandes e coloridas máquinas de desperdício em nome de uma autorreferencialidade espacial; e a do sexto andar, que dá foco a usos de fantasmas, das "injunções" de que falava Derrida, em nome de uma autorreferencialidade temporal. Enquanto a proposta dualista não deixa de ser interessante, e enquanto há certa fecundidade na seleção, o texto curatorial é razoavelmente generalista e há um certo amadorismo que permeia toda a produção.

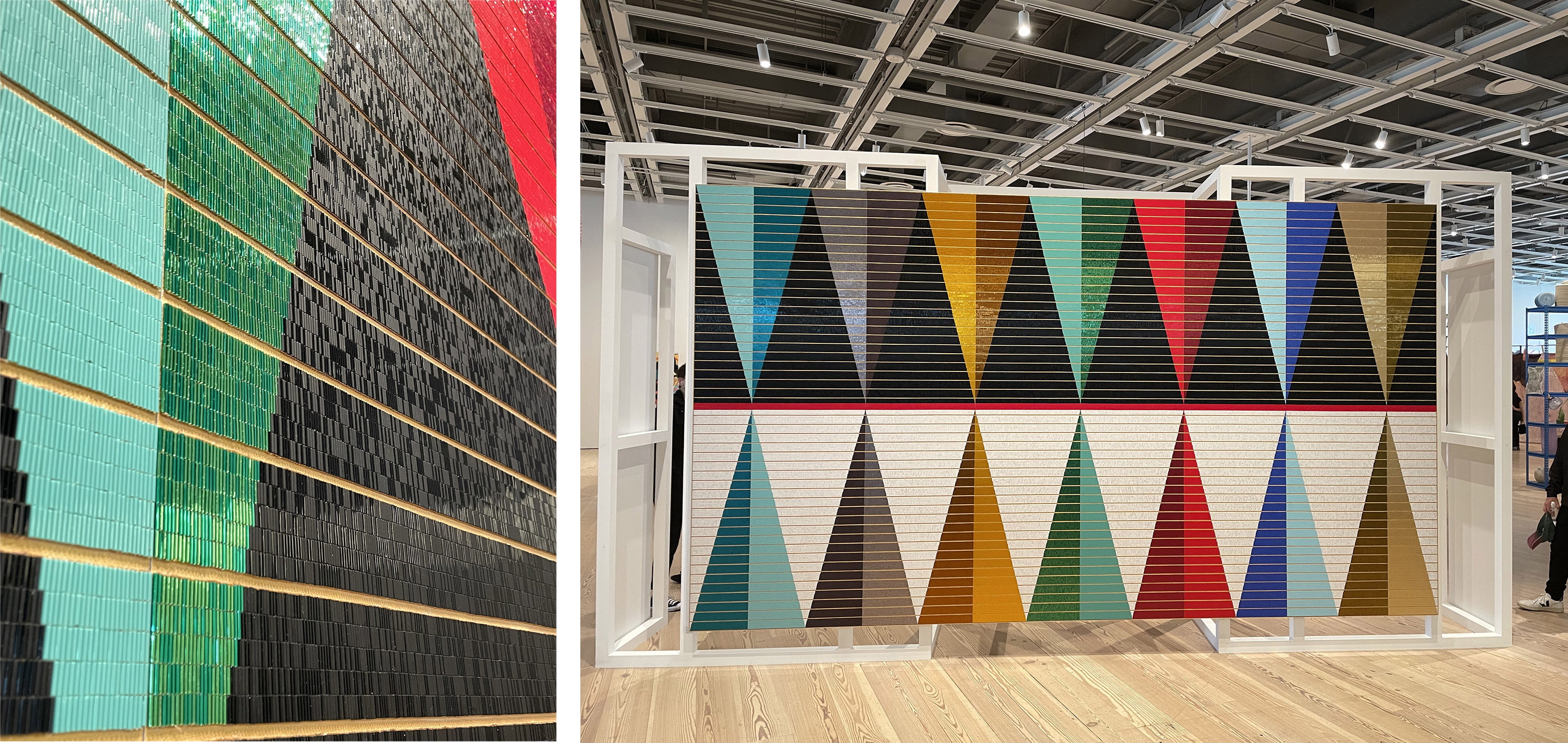

A começar pelas legendas aleatoriamente posicionadas, que não facilitam em nada a apreensão das obras — vez ou outra me peguei tendo que sair da posição de espectador, tendo que abstrair da minha experiência de uma obra, para me concentrar em descobrir quem era seu autor. Em segundo lugar, a montagem de algumas obras é precária demais para um museu tão renomado: a obra de Rodney McMillian para a coluna de escadarias do museu nem parece profissional, é como um trabalho de colégio, com cartolinas mal-coladas e visíveis sinais de desgaste após poucas semanas de exibição. Separada das outras galerias, a sala dedicada à Cassandra Press traz revistas zinescas, com textos fotocopiados em folhas A4, capas maltratadas, envergadas pelo sol, com marcas de dedos, e uma diagramação diletante, que vai na contramão do design exuberante das melhores editoras experimentais [desde, digamos, William Morris]. Aqui, e como se verá mais adiante, fica nítida a escolha do museu por tema e conceito em detrimento de qualidade e desenvoltura. Mesmo no andar de cima, o destacado mural de pastilhas de acrílico de Dyani White Hawk, que lembra os melhores trabalhos de Hilma af Klint, carrega um padronagem em fibras de uma luminescência carnavalesca barata. Ao redor dela, obras se espalham descontextualizadamente. Os panos tingidos de Duane Linklater ficam dependurados como colchas esquecidas em varais desérticos. As chapas de tinta quase homogêneas de Rindon Johnson intercalam-se com uma neutralidade mórbida, que mal atrai a vista.

O quinto andar da Whitney Biennial, que reúne a maioria das suas obras, é uma galeria aberta, com estruturas em planos transversais e respiro quase nulo entre as atmosferas de cada artista. Uma iluminação branda submerge o andar de uma ponta à outra, tornando as obras inseparáveis, e suas instalações, contíguas entre si. Com isso, pretende-se destacar a coerência da curadoria frente a brancura inerte do salão, num "gesto para o interlúdio", como se diz no texto curatorial. A disposição do espaço lembra as arquiteturas abertas de um modernismo mais formalista (inclusive anterior ao modernismo americano que funda o Whitney), como o da La Ricarda ou dos projetos de Ming Pei, mas também é de uma desordem desconcertante. Espalhados sobre as tábuas corridas do assoalho, obras com uma leveza quase excessiva: tons pastéis, aquarelados, lúdicos, entorpecentes. A ambiência da galeria parece perfeitamente representada pelo tríptico impressionista de Leidy Churchman, que traça uma malha absorvente do mundo natural e a antepõe com abstrações inofensivas e ocidentalizadas da filosofia budista, fazendo o sfumato primaveril de Monet se degradar em feminilidade de horóscopo new age.

Na galeria branca do quinto andar, só nos fechamos na caixa preta de uma instalação em uma obra: ao centro e à direita da entrada, uma esquadra de lençóis esconde um pequeno cardápio de trabalhos da vanguardista coreana Theresa Hak Kyung Cha, assassinada tragicamente em 1982. Ao olhar aproximado, no entanto, o faux-galpão parece conter mais uma reunião dos arquivos medíocres de uma grande artista que uma homenagem propriamente falando [situação comparável à que algumas galerias nova-iorquinas têm feito com os espólios mais rasteiros de Etel Adnan]. Cha, autora do inimitável Dictee, é até bem representada por alguns trabalhos interessantes, que falam de presença e inscrição de traços, da memória como pontilhismo, do entre-lugar entre a voz e o eco ou o pensamento e a enunciação; os amontoados de cartas e poesias concretas chamam a atenção para a faticidade das mediações, sobre o remetente enquanto estoque — contractor e distensor — de vidas. Mas a outra metade dos trabalhos arrasta tudo da poética transcendente do intervalo a um circo de oferendas ridículas, como na série Black and Blue, que já seria bastante apagada se estivéssemos mesmo em 1976, quando mimeografia ainda era uma novidade com a qual se experimentar seriamente.

Um incômodo complementar se dá ali porque os lençóis não impedem o som do exterior, da galeria, de penetrar o cubículo onde as façanhas de Cha foram compiladas. O que deveria ser silêncio torna-se interferência de rádio. Isso porque, na galeria aberta, todas as obras são abauladas por uma só trilha sonora: a de ROY G BIV, filme de Alex da Corte que é transmitido ao fundo e à esquerda da entrada, sem qualquer contenção acústica. O filme procura o corpo fulcral da estética do alto modernismo, mas [ao menos na sua primeira metade, antes da narrativa se expandir em choque orgiástico] acaba encontrando um clima de meditação esterilizante, típico de agências bancárias e consultórios de dentista. Há, é verdade, uma tranquilidade massacrante naquele boneco-cadáver de Duchamp abraçando amavelmente as geometrias disformes de Brancusi, produzindo afetos finos a partir da massa molar, carregando toras pesadas três centímetros para a direita, para a esquerda, com uma precisão enervante. Arte é mesmo um drama do limítrofe [do "infra-fino", como dirá Duchamp]. E se Brancusi via o contexto de suas esculturas como parte da própria obra [seu posicionamento, seu eixo, sua iluminação, etc], há algo de Brancusi na galeria do quinto andar da Whitney Biennial. Os passos lentos e o terno angulado de Duchamp na primeira metade do filme são os nossos próprios passos circulando na galeria. O tabuleiro de xadrez é a máquina de Rube Goldberg que encontramos aqui e ali: arte-inutensílio, permutação de peças sem pragmática, sem externalidade, sobreposição e reconfiguração do imaginário para a nutrição do próprio imaginário. Autopoiesis e autofecundação. Um sistema fechado.

Aspectos desse sistema rubegoldbergueano de desperdício de trabalho, ausência de função, inutilidade energética, são encontrados aos montes no quinto andar da Whitney Biennial. O monumental quadro de Ryan Lowe, Project Row Houses: If Artists Are Creative Why Can’t They Create Solutions, por exemplo, é feito a partir de linhas de dominó, jogo que talvez seja a mais completa mostra de uma máquina de Rube Goldberg, na medida em que o efeito de queda conectada entre os dominós [bem como o efeito de similitude, encaixe e escassez do próprio jogo] não leva a nada senão a uma breve satisfação pela atividade que acabou de se realizar — é, nesse sentido, um esquema autossuficiente. No quadro de Lowe, os traçados estão desencaixados, porém, criando rupturas que lembram um mapa psicogeográfico, como se as linhas de trem de uma cidade europeia tivessem sido rascunhadas por Basquiat; lembra também uma escrita antiga, perdida, que acaba de ser engendrada por pesquisas arqueológicas. A sensação geral do quadro, de esquizofrenia cacofônica, chega a até destoar da calma rala do restante do salão.

Ao lado, na ponta direita da galeria, Jason Rhoades apresenta uma máquina de Rube Goldberg paralisada como símbolo da própria máquina de produção do capitalismo, em Sutter’s Mill. Esqueléticos canos inter-articulados formam a estrutura de uma casa; ao centro do edifício, uma serra mecânica desfia peças de roupas — expressando a vida que nelas é embutida pelo tempo —, e abaixo da máquina corre um fio onde outras roupas mais se acumulam. Parece que, para Rhoades, o trabalho em si é uma máquina de desperdiçar trabalho. Constante construção e desconstrução do gigantesco aparelho social que nos envolve. Procedimentos de moer gente. Tudo fica ainda mais interessante quando se nota que a máquina está exposta diante da janela aberta do Whitney, que dá para as construções do píer de Chelsea. Então é como se o equipamento apresentado por Rhoades integrasse o terreno de obras da cidade em franca expansão, como se fosse ornado pela especulação que leva à produção [rubegoldbergueana, novamente] de um bairro inteiro como acontece em Hudson Yards — especulação da qual o próprio Whitney é parte inescapável.

Existem disparos também rubegoldbergueanos contra essa impressão de abnegação e auto-confissão do museu, entretanto. No que é uma das mais interessantes obras da bienal, 64,000 Attempts at Circulation, Rose Salane amontoa tokens falsos usados para enganar os pedágios do sistema de transporte de Nova York, por seu peso e tamanho: moedas para transformar máquinas eficazes em máquinas de Rube Goldberg, e assim delirar a cidade. Fichas de pôquer, porcas e engrenagens, entradas a parques de diversão, numerários de templos religiosos, medalhas comemorativas, cédulas obsoletas, tiquetes de fliperamas, pequenas chapas de sucata. Todo tipo de sistema de valor-fantasia é transmutado em valor-realidade pelo que Glissant chamaria de "métissage", a sagacidade da gambiarra. Em seu texto descritivo, Salane divide as moedas em cinco categorias e reflete sobre as crenças e experiências destes enganadores, que se imiscuem na massa a se transportar pela cidade rotineiramente. Poderíamos ainda nos perguntar sobre a ironia da transferência e fungibilidade infinita entre valores na era das criptomoedas. Estas parecem do tipo oposto às moedas-fantasia agregadas por Salane: enquanto o Bitcoin reivindica uma objetividade especular do valor, ainda que sem ter uso corrente, a partir da garantia da estabilidade metafísica do capital, Salane reivindica a subjetividade latente do valor, justamente por seu uso corrente, e para comprovar a falseabilidade do capital. Diante da esfinge que a tudo subsume do regime de eficácia, não há nada como a duplicidade conceitual da malandragem popular, que ludibria e circunscreve a racionalidade econômica em seus próprios enigmas.

Outros aspectos centrais à obra de Salane e comuns a toda a galeria branca são a noção de inventário como estética, de coleção como estética, e o apelo [às vezes irônico, às vezes nem tanto] às gramáticas da infância. Veronica Ryan, por exemplo, classifica e desmembra artefatos cotidianos como forma de intercurso entre o familiar e o estranho em Between a Rock and a Hard Place. No processo, cria uma brinquedoteca de inocências, com cômodas, bolsetas, fitas e faixas de cores amolecidas que recordam a atmosfera do quarto de uma criança, a imperceptível ordem-na-desordem do quarto de uma criança. Há também um ar de feitiço nas operações ali expressas, como se entre as peças dispostas houvessem também sacos de mandinga, pedidos, sacrifícios secretos. As garrafas de plástico envoltas por redes avermelhadas evocam os órgãos de Tunga, com a exceção de que não há nelas nem um pouco do seu erotismo. Mas se os jogos da criança são um constante fazer-desfazer, se são novamente máquina de Rube Goldberg, por sua negligência das causalidades externas, o feitiço faria da inutilidade uma produção de vantagens maravilhosas. Infiltrar a feitiçaria ou o fantasmagórico na máquina de Rube Goldberg é interpretá-la a contrapelo da realidade: ver na realidade uma máquina de Rube Goldberg para encontrar nas máquinas de Rube Goldberg propriamente ditas aquilo que há de mais eficaz, em sentido profundo. A brincadeira, a contemplação, a vagabundagem, a antinomia, como motores configuradores do mundo da vida.

O mesmo ímpeto lúdico aparece nas duas obras de Renée Green na bienal, por exemplo. Para Space Poem #7 [Color Without Objects: Intra-Active May-Words], poema sígnico comissionado para a entrada do prédio, Green teceu uma série de bandeiras coloridas com versos de uma puerilidade tocante, para adornar as filas, os elevadores, a loja de presentes, a cafeteria. Para Lesson, na galeria do quinto andar, Green abusa do enciclopedismo e dos grafismos juvenis [má imitação da textura do giz de cera, tracejados de caderno de estudos, citações de gosto duvidoso, etc]; o acervo de tesouros como comentário à práxis museológica é sim uma boa premissa, mas falta à obra esforço reflexivo, e as imagens soltas acabam por parecerem quadros de banco de imagem para enfeitar casas de veraneio de classe média. Outras demonstrações de infantilização conceitual e plástica da bienal são as colagens pintadas de Ralph Lemon, que parecem misturar as ilustrações de Paul Cox com as dos desenhos animados dos anos 1990 para apresentar quadrinhos em fluxos de consciência como notas antropológicas sobre o dia-a-dia afro-americano; ou as Vibratory Cartography de Lisa Alvarado, que exploram o manancial estético do artesanato Nahuatl em nome da sinestesia entre cor e som, mas constituem matizes tão intensos que só podem parecer artificiais, com os arredondados elementais da composição alcançando aquele ponto nevrálgico entre o assustadoramente belo [tapeçaria e vexilologia ornamental para deuses imaginados] e o kitsch comercial [cangas baratas, pinturas ultravioletas de baladas de playboys]. E por fim, ainda, a cozinha transparente de Emily Barker, posicionada ao fundo da galeria, bem de onde se vê a ponta do High Line, insiste em nos colocar como criança, por sua altura disforme, que torna as gavetas estranhamente inalcançáveis — os caixotes plásticos fazem menção simultaneamente a uma vida americana platonizada ou fantasmatizada [a produção em massa e sua maleabilidade, sua fusibilidade, levadas a um ponto de sublimação milagroso] e ao plástico dos brinquedos infantis que Barthes tão bem definiu como o mito burguês por excelência, proteísmo alquímico do capital.

A galeria do sexto andar da Whitney Biennial 2022 é o exato oposto da que encontramos no quinto. Se antes tudo se abria, agora tudo se fecha. Um onipresente carpete preto cria uma indistinção entre o chão e as paredes, e o espaço está todo dividido em saletas claustrofóbicas, com luzes parcas e entradas desnorteantes atravessando partes irreconhecíveis repentinamente, como buracos de minhoca. Acompanhamos as obras feito cegos que tateiam títeres de cera. Há uma ambiência inteiramente heterotópica, de ficção científica, que os curadores definem em seu texto de abertura como "de labirinto", mas que se definiria melhor como "de prostíbulo". Por causa da escuridão nauseante, mas também por causa das zonas entrecortadas, pelos descansos em estofado de couro, pelos gemidos que viajam de uma instalação a outra [também, aqui, por amadorismo na montagem, me pareceu], ou pela absoluta atomização e anonimização do espectador no interior desse espaço caudaloso e povoado de vultos.

Se no quinto andar notamos acenos em direção a fantasmagorias na exploração de máquinas inúteis, o sexto andar parece inteiramente dedicado aos espectros do passado, seja em forma de ecos recitativos, seja em forma de libelos contra o trauma ou o genocídio. Nesse caso, caberia nos perguntar se os próprios fantasmas do passado não se projetam aqui como componentes de outras máquinas de produção de nada, de outras lógicas rubegoldbergueanas de desperdício que nadificariam os próprios clamores fantasmagóricos. O que me incomoda nos arranjos proselitistas das curadorias atuais é um pouco isto, que as verdadeiras lutas e verdadeiros sofrimentos pareçam triviais no ambiente de grotesca luxúria e requinte social de um museu como o Whitney. Isso poderia muito bem ter acontecido, por exemplo, com as partituras-acontecimento de Raven Chacon, algo reminiscences de La Monte Young, para os nativo-americanos Zitkala-Šá. Apesar de servirem motivos politicamente nobres, como a campanha pelo direito ao voto Zitkala-Šá e a denúncia dos massacres que sofreram, esses esquemas de acompanhamento abstrato para ritmo, melodia e harmonia, delineados no papel como ductos oblongos, raios ou mandíbulas consteladas e poemas quebradiços, poderiam soar ridículos sem um pulso controlado ou uma adesão profunda a seu contexto de reprodução, ou seja, sem uma precisão científica em relação à etno-estética Zitkala-Šá e aos afetos que a movem. A obra se sustenta bem, apesar desse risco de vulgarização e da pouca originalidade, justamente porque os sons são acompanhados pela performance onírica de uma Zitkala-Šá, logo ao lado.

Mas outros fantasmas, com diferentes graus de consistência hermenêutica e diferentes graus de onanismo, permeiam as obras da galeria negra. Eles estão nas figuras pós-humanas ou meta-humanas de WangShui em Hyaline Seed [Isle of Vitr∴ous], onde placas de metal prateado funcionam como fósseis para ranhuras espirituais e telas revolteiam próteses e peles sintéticas ali onde devia estar o céu amorfo de Nova York. A obra dá um quê de Cronenberg a imagens de microscópio, como se a percepção generativa da vida permitida por esses aparelhos também nos abrisse à vista aproximada de efeitos fantasmagóricos, minúsculas e alienígenas inscrições de continuidade e erosão na trama gosmenta do tempo. Espectros de raízes técnicas também aparecem em Night Vision, de Na Mira, no qual câmeras infravermelhas registram a energia e o ritmo de criaturas translúcidas em movimento. Frames piscando alucinadamente, sons de rolos de película presos a seus projetores, trechos de conflitos bélicos ou de gestos brandos em carícias sem objeto, espaços limítrofes e brilhos de contorno vago dão forma a tal tecnoxamanismo. Ao lado das instalações de WangShui e Na Mira, uma fila premia a obra mais instagramável da bienal, de imersão e modismo comparáveis aos das instalações de Yayoi Kusama, e que é também uma obra de fantasmas: An Introduction to Nameless Love, de Jonathan Berger. Nela, poemas e cartas flutuantes refletem a luz amarelada de quatro tubos de LED, que haurem a meros móbiles textuais um dourado religioso e os fazem lembrar as palavras de um livro sagrado ou as vozes de antepassados, de tradições, persistindo em névoas, floculando. Fantasmas por toda parte, cantando, escrevendo, demarcando.

Não é coincidência que no centro da galeria negra esteja o próprio fantasma. É iskode [fire], escultura de Rebecca Belmore de uma assombração que poderia pertencer à mitologia Anishinaabe e que parece seguir o arquétipo duplo do ceifador e do andarilho. A entidade tétrica caminha envolta por uma coberta, e dentro da coberta não se encontra nada senão uma sombra, um rumor. A caverna anda embrulhada num manto. Ao redor dela, uma coroa esplanada de balas de fuzil e teias de cobre, para simbolizar, segundo a artista, uma queima, um anel de fogo, cujo prenúncio é o próprio vestido do fantasma. Além de "chamar atenção para a precariedade da terra", como descreve Belmore, na medida em que o monstro simboliza o fogo que a consome, a obra traz à tona a fisicalidade do espectral, seus rastros materiais. É uma expressão diferente, mas similar, daquilo que a obra de Dave McKenzie que se encontra ao lado dela conta bem: fantasmas são também categorias concretas, talhadas em carne e vigor. Em Listed under Accessories, a mobilia parece moldada por certa agencia, certa violência fantasmática, e uma mera alteração na disposição de seus componentes produz a aparência de algo nefasto, como um instrumento de tortura, com suas pontas laminadas, seus arrimos pênseis e sufocantes caudas, seu design subepitelial, quiçá subconsciente [e não é o instrumento de tortura também uma mais-que-refinada máquina de Rube Goldberg, em que, em vez de desperdiçar-se eficácia, desperdiça-se dor e prazer?].

Minha crítica principal à curadoria da galeria negra é justamente ao fato de que falta na maioria das obras a violência [ainda que subentendida] dos trabalhos de Belmore e McKenzie. Falta aquele horror do cinema trash, que poderia realmente nos causar algum impacto fisiológico, quem sabe atentar contra os fluidos estomacais. É preciso que a arte contemporânea se engaje menos em discursos e tenha menos medo de chocar, se for mesmo para assustar, para sensibilizar pelas tripas, ou para se aproximar conceitualmente do "contágio da morte", como se diz em certo momento da videoarte de Coco Fusco Your Eyes Will Be an Empty Word. Esteticamente, menos que retoricamente, uma obra como a de Fusco não choca mais que uma propaganda de bronzeador, com seus planos aéreos de uma costa nova-iorquina em estado bastante solar. Nesse caso há, é claro, um contraste intencional entre o que se diz e o que se mostra, em nome da promoção de sensações ominosas: a vida é uma ignição a um destino inevitável que constantemente esquecemos, como Heidegger sabia. Mas quando Fusco sorri e lança flores de seu barquinho sob o peso da voz narrativa [que ao fundo fala de "conversar com espectros"], é como se ela estivesse isolada em uma viagem turística, e o cemitério público da Hart Island fosse um hotel temático de parque de diversões no meio do mar mediterrâneo.

Mesmo as artes mais radicais e pragmáticas dessa edição da Whitney Biennial são pouco violentas. Note, por exemplo, o uso dos vídeos das passeatas de protesto do Black Lives Matter na instalação 06.01.2020 18.39, de Alfredo Jaar. Apesar de anunciada por um 'trigger alert' à porta e guardada por um assistente de galeria que impede que crianças entrem ali desavisadas [em geral, um ótimo presságio], a obra apresenta apenas cascos de imagens e aplicações calculadas de ameaça, o tipo de coisa que decepcionaria até o mais cristão dos fedelhos. A instalação exibe um vídeo mais ou menos convencional de manifestação política, com a exceção de que cinco ou seis ventiladores ao alto criam um rajada portentosa de ar à certo ponto da narrativa, para equiparar a sensação da sala à de um helicóptero voando baixo, e o vídeo então se distorce para dar a impressão de temporalidade estagnada, emparelhada pelo som supersônico de algum equipamento militar. O resultado é mais uma leve confusão do que real medo ou violência. Falta, de fato, algo que faça o espectador se sentir transgredido. Veja, o que há de violência aqui empalidece diante do próprio horror real da experiência racializada na América. Isso é sinal de que a obra falhou. Eis então que a metáfora do prostíbulo também me parece adequada à arte politicamente masturbatória que está contida nesse andar.

Os maiores problemas da Whitney Biennial 2022 são na verdade – e nitidamente – problemas crônicos do mundo da arte contemporânea. A exposição apenas se limita a repeti-los. Mesmo nas obras mais instigantes que apresenta, mesmo nas suas escolhas curatoriais mais sensatas, há ainda, ao fim, uma ânsia por preencher uma cota de diversidade [temática, étnica, de gênero, de forma, etc] que agrade ao status quo das falações de galeria, bem como um temor do polêmico [prefere-se o manso], do ambicioso [prefere-se o módico], do incompreendido [prefere-se o pedagógico], do honestamente opinativo [prefere-se o estritamente simbólico]. Um trabalho diz que se inspira na escultura "pré-colonial", sem dizer a que colônia se refere, como se fossem todas, mesmo, uma só zona coextensiva. Um outro parece saber menos sobre seu próprio trabalho do que o trabalho em si permite dizer. Um outro ainda deixa antever uma dissonância de contexto, pretendendo crítica ambiental diante das congregações de apartamentos de luxo de bilionários vorazes de Manhattan.

Sobretudo, as obras parecem ter uma singularidade, uma origem micro-histórica e micro-topológica, que impede o alcance do universal, ou que instancia universais somente no solo duro do específico. Enquanto há um mérito também nessa provação do nome das coisas, no recurso às propriedades da nuance e da particularidade, parece que aqui tudo é pretexto para dispensar o universal, deixando de lado qualquer necessidade de transcender contextos, de comunicar a totalidade, de incorporar-se a uma voz que tudo abrange, de se pretender atemporal, isto é, se pretender moderno. Pelo contrário, a modernidade é domesticada pela etnografia, pelo interesse por um outro fantasiado, fetichizado, embalsamado e remetido da colônia à metrópole como item circense, peça do gabinete de curiosidades. Ainda estou à espera de quem me convença de que essa tipificação cultural, de que essa formatação de alteridades para sua exposição num ambiente como uma bienal nova-iorquina, não passa senão de outra forma de extrativismo. Quer dizer, de lá para cá, pouco mudou: os ricos primeiro-mundistas continuam a correr pelas selvas de ultramar atrás de tesouros que possam trazer de volta em seus baús e apresentar a seus súditos estupefatos.

Sim, os curadores da Whitney Biennial deste ano estão amarrados, como todos os outros, pela hipersensibilidade avassaladora do mundo da arte, e ainda mais nesse momento pós-pandêmico, em que toda vulnerabilidade se realça e toda terra em que se pode pisar é mole e friável. Isso não dá a eles aval para realizar uma bienal que pareça resultado de uma pesquisa de marketing com grupos-alvo; nem precisa se traduzir em inofensividade e patetismo semi-místicos; definitivamente não significa que uma galeria de bienal possa ser montada de modo tão amadorístico como o é a do quinto andar, com obras espalhadas aleatoriamente qual um bazar de garagem. Mas há uma coerência e uma tranquilidade na seleção das obras, na afinidade eletiva pelo enfeitiçamento espectrológico [que diz muito sobre nosso tempo, querendo ou não] e na tentativa de provar a força criativa do desperdício rubegoldbergueano [que parece, em alguns artistas, força verdadeiramente universal]. Com efeito, afinando os olhos o espectador até poderá notar que, entremeado ao kitsch abundante e ao fascínio pelo diaspórico, brechas refulgem, pulsam com amor profundo. E assim, até no excessivamente específico encontraremos traços — fantasmagóricos — de vitalidades estéticas bem-formadas: comentários da floração da memória em períodos de transitoriedade, elaborações sobre os afetos que se distorcem com o tempo e o espaço, experimentos com o gosto como formulação bismústica, notas de uma sinceridade ímpar se aninhando pelos cantos como pequenas aves de rapina.

Rômulo Moraes é um escritor, artista sonoro e etnógrafo brasileiro. Doutorando em Etnomusicologia na City University of New York (CUNY, Graduate Center) com uma bolsa Fulbright/CAPES, é Mestre em Cultura e Comunicação pela UFRJ. É o autor de “Casulos” [Kotter, 2019] e trabalhou e lecionou na The New Centre for Research & Practice. Atualmente, interessa-se pelas fenomenologias da imaginação, maximalismo pós-mediatico, o entrelaçamento do pop com o experimental, e as cosmopoéticas do garimpo.

Este texto foi escrito em português do Brasil.