Entrevista a Delfim Sardo

Fernando Calhau, #67, Night Works, 1977. Provas em gelatina sais de prata, acrílico sobre tela e palhetas sobre tela, 138 ×356 cm (12 elementos). Museu Calouste Gulbenkian – Coleção Moderna, Lisboa. Fotografia © Paulo Costa

José Marmeleira: O Delfim Sardo é o novo programador das artes plásticas na Culturgest. À luz dessa realidade, quais vão ser as principais linhas de programação da instituição?

Delfim Sardo: Há um trabalho importante a fazer, não muito diferente daquele realizado por várias pessoas, entre as quais o Miguel Wandschneider. Continuar a trabalhar com artistas em momentos nodais do seu percurso, tentar fazer reavaliações e um trabalho prospectivo em exposições individuais. Essa é uma linha de programação. Julgo que é necessário, também, enveredar por outro caminho de que O Fotógrafo Acidental: serialismo e experimentação em Portugal, 1968-1980 [a inaugurar a 19 de Maio] é significativo. Fazer algumas revisões de momentos ou percursos que ficaram mais ou menos esquecidos na historiografia da arte contemporânea. Há duas tónicas muito presentes na programação museológica das quais a Culturgest escapará. Por um lado, a situação criada pela programação do Miguel Wandschneider e o carácter da instituição permitem fugir da enorme pressão das audiências. Não temos que fazer exposições que configurem o blockbuster ou exposições de grande visibilidade. Por outro lado, a programação evitará, também, um certo carácter derivativo em termos de exposições. Parece contraditório, mas não é. Por vezes, há uma tendência, em instituições que têm esta liberdade, em fugir na direcção de uma perspetiva derivativa. Com frequência, o mundo curatorial e o mundo da história de arte vivem fascinados por uma ideia de redescoberta e de reescrita, quando, por vezes, não se trata nem redescobrir, nem de reescrever, pois a redescoberta e a reescrita muito facilmente levam a incidências sobre percursos em relação aos quais é necessário construir totalmente uma narratividade. Por vezes não é necessário construir narratividades, mas sim voltar a dar a ver, para, em circunstâncias comparativas interessantes, haver inferências feitas pelo público.

JM: De que modo as exposições patentes na Culturgest de Lisboa asseguram essa abordagem?

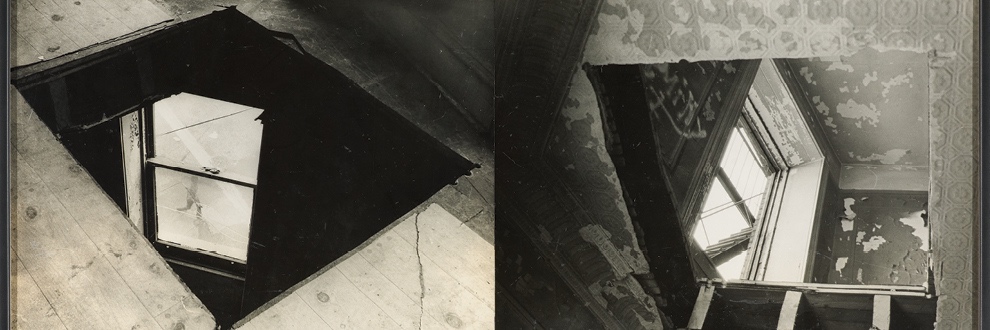

DS: Com O Fotógrafo Acidental: serialismo e experimentação em Portugal, 1968-1980 vai ser possível olhar para um período de utilização da fotografia por artistas portugueses com muitas obras. Umas já foram vistas, outras não, mas nunca tinham sido mostradas com qualquer tipo de contexto, pelo menos desde a época em que foram criadas, a não ser isoladamente ou dentro de monográficas. Faz toda diferença quando as vemos em conjunto. Podemos, assim, tentar perceber o que é que se passou naquele período para ter sido construído um panorama grupal que é tão intenso, tão forte e tão problemático e rigorosamente contemporâneo em relação ao que se passava noutros sítios do mundo. Na Galeria 2, estão a peças da Colecção da Caixa Geral de Depósitos. São do mesmo período, dos mesmos e de outros artistas. Para se perceber, por exemplo, que o Vítor Pomar estava a fazer aquele trabalho fotográfico e, ao mesmo tempo, estava a pintar, para se perceber que pintura fez o Julião Sarmento depois de sair daquele universo fotográfico. Ou o que o Fernando Calhau estava a fazer em pintura antes de entrar nesse universo, ou o modo como o Noronha da Costa estava a utilizar a relação entre a pintura e a fotografia. Ou, ainda, o que a Helena Almeida estava a fazer antes de começar as suas auto-representações. Trata-se de uma situação contextual que produz raccords, conexões que podem ser interessantes do ponto de vista da compreensão específica da situação portuguesa daquele período. O ciclo seguinte também vai ter essa preocupação, com a exposição do Gordon Matta-Clark, coproduzida pela Culturgest e por Serralves e cocomissariada por mim e pelo João Ribas. Vai estar na Culturgest, em Outubro. E, pela mesma altura, vamos ter uma exposição sobre uma revista icónica, publicada entre 1965 e o início dos anos 70, dos Estados Unidos, e que corresponde ao período imediatamente anterior àquele que situa a exposição de Gordon Matta-Clark, entre 1971 a 1978. Temos um arco temporal que permitirá compreender um determinado contexto da produção norte-americana. A arte pop, o surgimento de uma série de subculturas de grupo, a relação com determinados ambientes comunitários e participativos. Uma teia de relações que nasce do ponto de vista comparativo que as duas exposições podem trazer.

JM: A articulação com as obras da colecção vai continuar em termos expositivos?

DS: É algo que acontecerá mais vezes. Considero fundamental que a colecção da Caixa Geral de Depósitos seja retomada, que as instituições construam a sua própria memória e possam contribuir para a solidificação do meio artístico. Mas essas relações vão-se passar também entre exposições. Vamos ter, em 2018, uma exposição individual de Michael Snow, concentrada no trabalho fílmico e no som. E provavelmente vamos negociar uma exposição de outro artista também pioneiro no trabalho videográfico, mais ou mesmo da mesma geração, que permitirá ter uma apreciação do conjunto num âmbito mais alargado. Este tipo de relações são importantes. Uma exposição deve contribuir para estabelecer um debate, para suscitar interrogações, para tentar compreender um contexto. Para desenhar perguntas, interrogações que podem migrar para outro contextos, como o universitário ou o da recepção crítica. A propósito das actuais exposições em Lisboa temos a colaboração do serviço educativo, visitas guiadas por investigadores da Universidade Nova, com qual se fez um intercâmbio, um acordo com a AICA [Associação Internacional de Críticos de Arte] para a realização de conferências nos espaços da exposição, em Lisboa e no Porto. Vamos tentar que haja uma activação de problemas que de alguma maneira se interligam com as discussões que existem, tanto no meio académico, como na recepção pública da exposição.

JM: Um dos traços da programação de Miguel Wandschneider foi a introdução, no contexto português, de artistas menos mediatizados ou divulgados ou até menos inscritos na história de arte. Em relação a essa orientação, bem como em relação ao trabalho global do anterior programador, como distinguiria a sua programação?

DS: Tenho o maior respeito e apreço pela programação do Miguel Wandschneider e não quero entrar em situações comparativas. São as pessoas que têm de fazer comparações. Mas parto do princípio que o enorme esforço de fazer uma exposição, de programar em torno da exposição, de articular com uma perspectiva editorial, de conseguir estabelecer um contexto de recepção, é um esforço demasiado grande para não ter qualquer consequência social. Parto do princípio que fazer uma exposição é um esforço no sentido de estabelecer uma relação com os outros. Mas esse esforço tem que partir de uma situação de produção de contextos de recepção, que são difíceis de estabelecer, que são complexos e, por vezes, muito caros. É preciso convidar pessoas, haver espaço de debate, uma quantidade de manifestações paralelas e dialogantes que são complexas de construir. Estamos a tentar que isso se consiga estabelecer. Quanto ao grau de conhecimento das obras dos artistas, é muito relativo. Por exemplo, quando estamos em Portugal, provavelmente a maior parte das pessoas especificamente do meio criativo já ouviu falar de Michael Snow, talvez tenha visto alguns filmes na Cinemateca, viu três peças mostrada na Culturgest em 2011, mas não viram mais do que isso. E, portanto, se não viram, não conhecem. Nesses termos, pode dizer-se que o Michael Snow é um artista totalmente desconhecido em Portugal e que é relevante mostrá-lo apesar de estar inscrito na história de arte. E a sua inscrição não deixa de ser muito curiosa de observar, porque é totalmente ausente da história de arte americana. Basta fazer uma análise dos museus americanos que lhe dedicaram uma grande exposição. A sua divulgação na América do Norte é um fenómeno canadiano. Na Europa, é conhecido em França e teve uma exposição em Espanha, de que poucos ouviram falar. A sua divulgação é restrita na Alemanha e está ausente da maior parte dos discursos sobre a utilização fílmica no contexto das artes visuais.

JM: Não se aguarda, portanto, qualquer ruptura…

DS: Não há qualquer perspectiva de ruptura. Haverá descontinuidades, o que é natural. Obviamente, tenho opções diferentes das do Miguel [Wandschneider]. Há diferenças geracionais, de referências, mas nenhuma perspetiva de ruptura. Nem considero que as rupturas sejam a melhor forma de transformação de uma lógica institucional.

JM: O Delfim Sardo também é professor e ensaísta. Estas actividades vão contaminar, com certeza, o seu trabalho como programador na Culturgest…

DS: É uma inevitabilidade. Há questões que ando a desenvolver que se reflectirão nesta programação. Há anos, escrevi que O Canavial, A Floresta e o Um campo depois da colheita para deleite estético do nosso corpo, de Alberto Carneiro, eram absolutamente centrais na arte portuguesa. E vamos ter em simultâneo O Canavial: Memória Metamorfose de um corpo ausente [1968], Uma floresta para os teus sonhos [1970], que pedimos à Gulbenkian, e em Julho, no Porto, inaugurará Um campo depois da colheita para deleite estético do nosso corpo [1973-1976]. Publicaremos também um livro com as três instalações e os seus desenhos preparatórios, partindo do princípio que correspondem a um momento central da arte portuguesa entre 1968 e 1973. São cinco anos em que a espacialidade do espaço expositivo, a ideia de instalação como tal, uma determinada configuração da ausência da perfomatividade são ali desenhadas com uma precisão enorme por um artista. Esta é uma inferência de um texto que escrevi, que há muito tempo gostava de fazer e cuja circunstâncias me permitiram agora apresentar numa exposição. Quando fiz o livro Fotografia: Modo de Usar, havia uma relação que vinha de exposições fundamentais – 18x18, Nova Fotografia, em 1978, A Fotografia como Arte - A arte como Fotografia, em 1979, que me parecia fundamental repensar numa expressão expositiva. Creio que isso acontece na presente exposição. As coisas contaminam-se, é inevitável. Mas parto sempre do princípio que a programação e a curadoria numa instituição não se devem confundir com o gosto pessoal, nem necessariamente com o interesse pessoal. A articulação entre momentos expositivos também tem que ver com a noção daquilo que faz falta num determinado contexto, naquilo que é importante mostrar num determinado momento. Não penso que o curador tenha de projectar o gosto pessoal em todo o lado.

JM: Como programador e curador, foi sempre essa a sua posição?

DS: Quando se está a trabalhar como independente tudo depende das contingências da vida, daquilo que se consegue ter como projectos seus e daqueles que se consegue fazer depois de encomendados. Numa instituição é preciso ter a percepção do que é relevante num determinado momento. Isso aconteceu quando estava no Centro Cultural de Belém e vai acontecer aqui. Como curador independente, as flutuações são maiores. Se há projectos que nós fazemos que são exatamente aqueles que queremos fazer, há outros que se transformam em projectos muito interessantes, embora não nasçam de uma vontade própria. Ainda a propósito de Fotografia: Modo de Usar, o Novo Banco pediu-me que concebesse um livro sobre fotografia. Demorei muito a perceber o que queria fazer, mas no processo descobri imensas coisas, organizei aquilo que considerava ser o universo fotográfico em Portugal e no fim gostei imenso de fazer aquele trabalho. São processos orgânicos. A pessoa vai mudando e transformando-se ao longo do tempo.

JM: Já teve a oportunidade de fazer revisões…

DS: O Thierry de Duve tem uma expressão: tudo o que metemos no nosso saco da arte, expulsa as outras coisas. Concordo inteiramente. Cada opção que uma pessoa faz é revisionista, vai transformando pontos de vista. Obviamente que há dez anos considerava certas coisas muito relevantes e hoje faço outra apreciação. E haverá certos pormenores a que no presente não estarei atento, mas que posso vir a considerar relevantes no futuro.

JM: Um dos aspectos que definia a programação de Miguel Wandschneider era exatamente o gosto pessoal. De que modo, o seu gosto pessoal se articula com o seu trabalho como mediador?

DS: Sou de filosofia e uma das primeiras aprendizagens foi compreender que todos os processos de mediação são processos de afecção, que o que medeia, afeta. Creio que o trabalho curatorial é um trabalho de mediação e, como tal, afecta a visibilidade dos artistas, a maneira como são vistos, como são recebidos, a forma como o púbico pode ver ou não determinadas obras. Trata-se, portanto, de perceber que tipo de afecções estamos a produzir. E há decisões que são difíceis de tomar, são complicadas, não podem ser uma emanação. Infelizmente, não sou o [Clement] Greenberg, não tenho tanta confiança assim no meu gosto pessoal. Deve haver uma consciência muito grande do que é o processo de mediação, do que traz para o universo artístico, obviamente, com alguns riscos, com contingências. Hoje em dia, no mundo da arte, e ao contrário do que acontecia há dez ou 15 anos, os orçamentos são muito mais limitados. Tudo aquilo que fazemos parte de uma série de contingências económicas e todas têm de ser utilizadas dentro da estratégia da programação. A resistência tem de ser transformada em qualquer coisa, não pode subsumir o projeto curatorial. Este deve aproveitar alguma dessa energia, mesmo que seja adversa. Isto faz com que o meu gosto pessoal seja muito pouco importante. Agora uma coisa é certa, só trabalho com propostas artísticas que me parecem de facto interessantes, o que não deve ser confundido com o gosto.

JM: Qual vai ser a função da Culturgest num contexto partilhado com o Museu Calouste Gulbenkian, o Museu do Chiado, o Museu Berardo e o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia?

DS: A Culturgest não é um museu, mas um centro cultural com uma série de valências. Tem aspectos de uma Kunsthalle e a particularidade de ser uma fundação pertencente a um banco público. Tem, por isso, uma vocação de serviço público e uma especificidade mais determinadamente curatorial, mais exploratória, mais ensaística, se quisermos. O seu domínio é o do ensaio e pode ser exploratória em várias direcções: em relação a artistas muito novos, em relação a conexões entre zonas da história de arte, em relação a temáticas ou assuntos, em relação à saída do universo artístico para relações com outras zonas. Não tem o peso e estrutura de um museu. A colecção da Caixa Geral de Depósitos não é da fundação. Essas relações são interessantes. É mais leve, mais pequena e isso é realmente interessante. Num certo sentido tem, ao contrário das outras instituições, uma tónica permanente e evidente nas exposições temporárias.

JM: A relação com Serralves é para continuar nos próximos anos?

DS: É um caminho que está aberto. Obviamente que as instituições têm o seu caracter, são diferentes, embora possam, de vez em quando, chegar a acordos em determinado projetos e articulações. É interessante, em termos de público, o facto de uma exposição estar no Porto e estar em Lisboa, pois considero que não há uma verdadeira circulação de públicos entre as duas cidades. De qualquer maneira, terá no espaço soluções diferentes. Neste contexto de enorme contenção orçamental, as instituições têm de procurar formas de encontrar programas que achem relevantes e que consigam encaixar nos orçamentos disponíveis. E uma das maneiras é mediante colaborações inter-institucionais. Podem aparecer de várias maneiras: partilhas de exposições, em exposições que se dividem, com duas formulações diferentes em dois sítios, podem ser em publicações partilhadas com projectos diversos. Há imensas maneiras de produzir essas ligações. Agora dou-lhe o exemplo contrário: a programação da Culturgest no Porto. Neste caso, a preocupação será encontrar uma especificidade da programação que não entre no território de Serralves. Neste ano, será concebido como um project room, com peças unitárias. Primeiro, com o Jonathan Uliel Saldanha, depois com um histórico que não é visto há muitos anos no Porto, e com o Henrique Pavão, um artista muito jovem. Trata-se de um entendimento que não se confunde com a programação de Serralves.

JM: Mencionou os nomes de artistas portuguesas. A divulgação da arte feita em Portugal permanecerá um objectivo da Culturgest…

DS: Sim, em Lisboa e no Porto. Em 2019, vamos ter três projectos com artistas portugueses em Lisboa. E no Porto certamente que haverá mais artistas portugueses a apresentar trabalhos. Uma instituição portuguesa tem a responsabilidade de mostrar artistas portugueses, o que aliás a Culturgest fez amiúde ao longo do tempo. Essa é uma responsabilidade que deve ser cumprida. Com escalas diversas, mas os artistas não podem ficar entalados entre as primeiras exposições individuais e a antológica num museu quando tiveram o cartão dourado da CP [Comboios de Portugal]. O período entre o cartão jovem e cartão da CP é o período realmente difícil no desenvolvimento das carreiras em Portugal.

JM: Na exposição que inaugura em Maio encontramos apenas um nome de uma artista mulher. Preocupa-o a falta de visibilidade do género feminino na arte portuguesa?

DS: Sim, claro. As artistas mulheres historicamente, e não só em Portugal, têm uma dificuldade maior na inscrição dos seus percursos e das suas carreiras. A Filipa Lowndes Vicente escreveu [o livro] A Arte Sem História, no qual escrevi o prefácio, que enquadra muito bem a questão, analisando uma série de carreiras de artistas mulheres. E fiz essa constatação quando organizei a exposição da Helena Almeida no CCB, em 2004. A artista não expunha numa instituição em Lisboa há 21 anos, o que é uma coisa extraordinária, absurda. Também não me devo esquecer que o Michael Biberstein, que vai ter uma exposição em 2018, não expunha numa instituição em Portugal desde 1995. É preciso olhar para a questão da visibilidade em termos de género, mas também em termos mais alargados. E se partilho completamente essa preocupação, não posso aceitar um desenho da programação por quotas. Não devemos cair na tentação de avaliar esta realidade exposição a exposição, mas ver em que arco temporal esse equilíbrio pode ser feito. Obviamente seria uma distorção ideológica fazer uma exposição sobre um arco temporal definido, entre 1968 e 1980, e pretender que houvesse qualquer tipo de paridade. Do meu ponto de vista, estes são os artistas que desenvolveram o trabalho mais importante e mais marcante no campo da experimentação através da serialidade, neste período. Portanto, nesses termos, a questão não é assunto, senão pela preocupação pela positiva: sim, é necessário ter uma atenção redobrada à produção artística feminina que historicamente é apagada ou tem menos visibilidade.

JM: É da opinião que essa produção artística já está a ser tratada com o reconhecimento e a dignidade que merece?

DS: Acho que há um trabalho que tem vindo a ser feito, ainda com zonas de óbvia subrepresentação. Por exemplo, nas colecções isso é evidente. Continuo a achar que existem artistas mulheres portuguesas que não tem a visibilidade que merecem no panorama institucional.

JM: Encontra explicações para esse fenómeno?

DS: Há realmente uma dificuldade da inscrição do feminino no contexto artístico, que não é razoável, nem tem que ver com uma apreciação qualitativa dos trabalhos. Há uma falta de representação do feminino, as carreiras processam-se lentamente. Há quantos anos não temos uma exposição em instituições de Lisboa e do Porto com a mesma escala da que a Fernanda Fragateiro teve em Évora [na Fundação Eugénio Almeida]?. Este é um exemplo, entre muitos outros. Mas menciono a Fernanda Fragateiro porque que é uma artista maior, subrepresentada. Reafirmo que a preocupação deve existir, mas não pode ser confundida com um ponto de vista de quotas.

JM: É o curador da segunda edição da Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra sob os conceitos e significados de “Curar e reparar”. Como surgiram?

DS: Tenho um ponto de vista muito crítico em relação à ideia de radicalidade. Interessa-me muito pouco. A radicalidade, sobretudo no discurso artístico dos últimos vinte anos, surge a propósito de uma agenda moralista que acho frequentemente domesticadora das práticas artísticas. Interessam-me mais as situações dúbias, mais difíceis de catalogar do que aquelas que surgem do ponto de vista de ruptura. A palavra ‘reparar’ tem muitos significados: olhar com atenção, compensar e consertar. Tem uma multiplicidade de sentidos que permite estabelecer pontos de vista, tem que ver com a ideia de sutura, de religar situações, de emendar, de trazer uma determinada sujidade do quotidiano para o universo artístico. É uma ideia completamente contrária à radicalidade, de partir do zero, de reconstruir, de revolução, que, neste momento, me parecem todas desinteressantes. A perspectiva é a de produzir ou de mostrar obras que se situem nos antípodas dessa radicalidade. E é nesse sentido, que estes tópicos me parecem interessantes. Não são formas efetivas de cura ou reparação, pois a arte situa-se sempre, do meu ponto de vista, no campo da representação e da ficcionalidade. Mas representa e ficciona sobre as ideias de reparação, isso sim, tendo consequências sociais, não porque ela própria os provoque. Por isso, tenho uma grande desconfiança em relação aos processos participativos. Confunde-se o plano da realidade com o da possibilidade ficcional, a libertação com o projecto de libertação. A arte está sempre do lado da ficcionalidade e do projecto de libertação.

JM: A propósito de representação, vai lançar O Exercício Experimental da Liberdade, com o selo Orfeu Negro, livro em que questiona a premissa utópica de uma emancipação da arte relativamente à representação. A que representação se refere?

DS: O assunto da arte é a representação, mas não tem nada que ver com a mimética. Existe no universo artístico uma ambição, interessante, pelo menos desde início do século XX, em quebrar com a cadeira mimética da representação, o que trouxe consigo um entendimento da representação como sendo só um exercício de processos miméticos em relação ao real. Considero, todavia, que quando um artista, por exemplo, trabalha a corporalidade da performance não está a produzir uma presença pura, mas a possibilidade de representação de um corpo através de um corpo. A arte traduz sempre, esteja ela mais colada ao real ou menos, seja ela mais ou menos figurativa, uma forma de representar, uma possibilidade de ficcionar em relação a uma instância qualquer, da imagem, do corpo, do objecto, do processo. Portanto, é interessante pensar a arte como possibilidade de representação e não como presença pura. Se a pensamos como presença pura, mais cedo ou mais tarde estaremos a falar sobre a moral da presença pura. Estaremos a ter um ponto de vista moralista que me parece muito pouco interessante, que traz um âmbito normativo que é cerceador da possibilidade crítica e criativa.

JM: É um livro que parte de uma interrogação…

DS: Sim, a de que se partimos do princípio que estes são processo representacionais, então o que é que se joga entre a especificidade de cada processo representacional e idiossincrático e esta ideia de arte em geral, que ocupa a arte de uma forma sub-reptícia desde meados do século XIX, e, de um modo mais atuante, desde o século XX? Como se concilia essa especificidade com a ideia de arte em geral? Há sempre aqui a questão das metodologias artísticas. Já não há pintura, não há escultura, não há instalação. Mas quando entramos nos museus, nas galerias, continuamos a ver entidades que reconhecemos como escultura, fotografia, instalação. O que levanta um problema, a saber: como é que se produz algum tipo de pensamento judicativo em relação a uma coisa que é geral sendo ela especifica? E portanto, como posso olhar para uma pintura, que fisicamente é uma pintura, mas que não quer ser vista como tal. Quais são os transcendentais, no sentido kantiano do termo, isto é como condições de possibilidade, que estão aqui em causa?

JM: Ainda é possível exercer esse pensamento judicativo?

DS: Não sei, mas a arte necessita sempre de uma produção judicativa. O problema é que, em cada momento, precisamos de perceber quais são os transcendentais da produção judicativa que temos de produzir. Ou em linguagem comum, temos de perceber com que linhas nos cosemos. Esses transcendentais são os objetos interessantes de pensamento para podermos pensar as estratégias representativas e os eixos com que podemos abordar as diversas obras. Estes têm de ser flexíveis, intercomunicantes, têm de entender o que eram as disciplinas artísticas e ao mesmo tempo entendê-las, também, como dispositivos foucaultianos, concatenações de hierarquias, de relações afectivas, políticas, estéticas, perceptivas. E devemos tentar configurar um imaginário sobre esses transcendentais em relação a qualquer produção judicativa. E isso é difícil, muito difícil.

JM: Se pensarmos nas obras do cinema, é mais fácil ser judicativo…

DS: Porque um filme continua a estar, em termos da sua transformação como dispositivo, muito antes dos problemas que se colocam na arte contemporânea. Está, se quiser, na sua pré-história.

JM: Não quer dizer que não venha a colocar as mesmas questões no futuro…

DS: Exatamente. Quando olho para um filme, sei que o entendo como filme, não como arte em geral. E essa é uma diferença gigantesca, embora se notem já clivagens curiosas. Quando olhamos para determinadas produções fílmicas, algumas mais dialogantes com um nível alargado do campo cultural, ou mesmo das práticas artísticas, a crítica de cinema, por exemplo, tenta aplicar relações e princípios narrativos, e inferências retéricas que vêm de um universo que já não se aplica àqueles objetos. Esses são momentos em que percebemos essa diferença entre um entendimento do que um é dispositivo na sua relação histórica, com um dispositivo entendido no momento em que existe uma aparente dissolução histórica dele próprio. Quando olho para uma pintura do José Loureiro, na Cristina Guerra, a relação judicativa é imprescindível, porque a arte necessita dessa fricção, dessa tensão. Mas não a posso avaliar só em relação à história da pintura, porque como imagem não dialoga apenas com a história da pintura. Mas então como posso dizer que umas são mais interessantes do que outras? Porque são mais interessantes esteticamente, conceptualmente, fenomenologicamente ou politicamente. Como compreendo o dispositivo e as hierarquias internas do dispositivo de maneira a me poderem dar condições de possibilidade do exercício da compreensão ou da produção judicativa? Como isto é possível? Como a posso entender? É um problema importante…

JM: Vai ter um programa televisivo na RTP2. Pode revelar alguns detalhes?

DS: É uma série de 13 programas que corresponde a 13 temas. Não é um magazine, mas um programa de história de arte. Os temas são interrogações familiares a qualquer pessoa que tem interesse pela arte moderna e contemporânea. E tenta seguir alguns destes problemas desde uma raiz mais alargada até uma situação mais próxima, reflectindo sobre o fim da pintura, a questão da imagem projectada em salas de museus, a invasão da corporalidade, a relação da espacialidade escultórica com a arquitectura. São temas que vão sendo explorados, percorrendo a narrativa, imagens de arquivos, entrevistas, mas cada programa corresponde a um tema e a uma pergunta. É um programa de história da arte do século XX.

JM: Terá um cariz pedagógico…

DS: Acho que o programa de televisão é um bocadinho uma extensão da minha actividade como professor. É aí que está a sua origem. Este programa nasce de uma série de conteúdos que fui e vou trabalhando nas aulas. E tem que ver com outra coisa: um fascínio por um determinado uso da televisão que estava presente nos programas da Universidade Aberta da BBC, sobre a arquitectura, na década de 70, nas actividades do Kenneth Clark e do John Berger. É pena que esse uso tenha desaparecido. E portanto, a certa altura interroguei-me: porque não avançar com isto? E, entretanto, de conversa em conversa, formou-se um grupo, ao qual se juntou a Maria João Guardão, que vai ser a realizadora. Houve financiamento para o projecto, a RTP manifestou interesse. Neste momento temos as condições para avançar. Este lado da mediação é fundamental. Não podemos deixar que as pessoas fiquem na espuma do comentário quotidiano. É importante lançar bases para um discurso mais sofisticado. Vale a pena tentar.

José Marmeleira

Jornalista e crítico nas áreas da música pop e da arte contemporânea. Colabora no jornal Público e na revista Time Out Lisboa. Lecciona Fundamentos do Jornalismo na Universidade Europeia e está a realizar o doutoramento em Sociologia no Instituto de Ciências Sociais (ICS-UNL).