Alexandre Estrela: Flat Bells

Em Um cântico para Leibowitz, clássico da ficção científica pós-apocalíptica de Walter M. Miller Jr., um monge encontra um abrigo nuclear no deserto americano seiscentos anos depois de uma guerra global ("dilúvio de fogo") dizimar boa parte da humanidade. Dentro do abrigo, ele encontra livros e manuais, alertas de perigo, diários e anotações, listas de compras. Nenhum dos quais consegue desvendar. A distância histórica para aqueles símbolos nucleares e linguagens endógenas, para nós tão característicos, torna-os crípticos e fascinantes para esse intérprete remoto, que os lê, é claro, como as relíquias sagradas de um planeta perdido. A anedota faz pensar nas rupturas contextuais que o tempo nos reserva. Apesar do design universalista da arquitetura de bunkers, com sua esperança salvífica de sobrevivência sígnica a longo prazo, os sentidos originais sempre se perdem, as imaginações sempre se transformam, as próprias estruturas epistêmicas não serão as mesmas. Até imagens de 50 anos atrás, como as da Voyager Golden Record, enviada ao espaço em 1977 para representar a humanidade, já nos parecem saídas de arcaicas cápsulas do tempo, e as mídias que reproduziriam seu conteúdo já se tornaram fósseis enigmáticos.

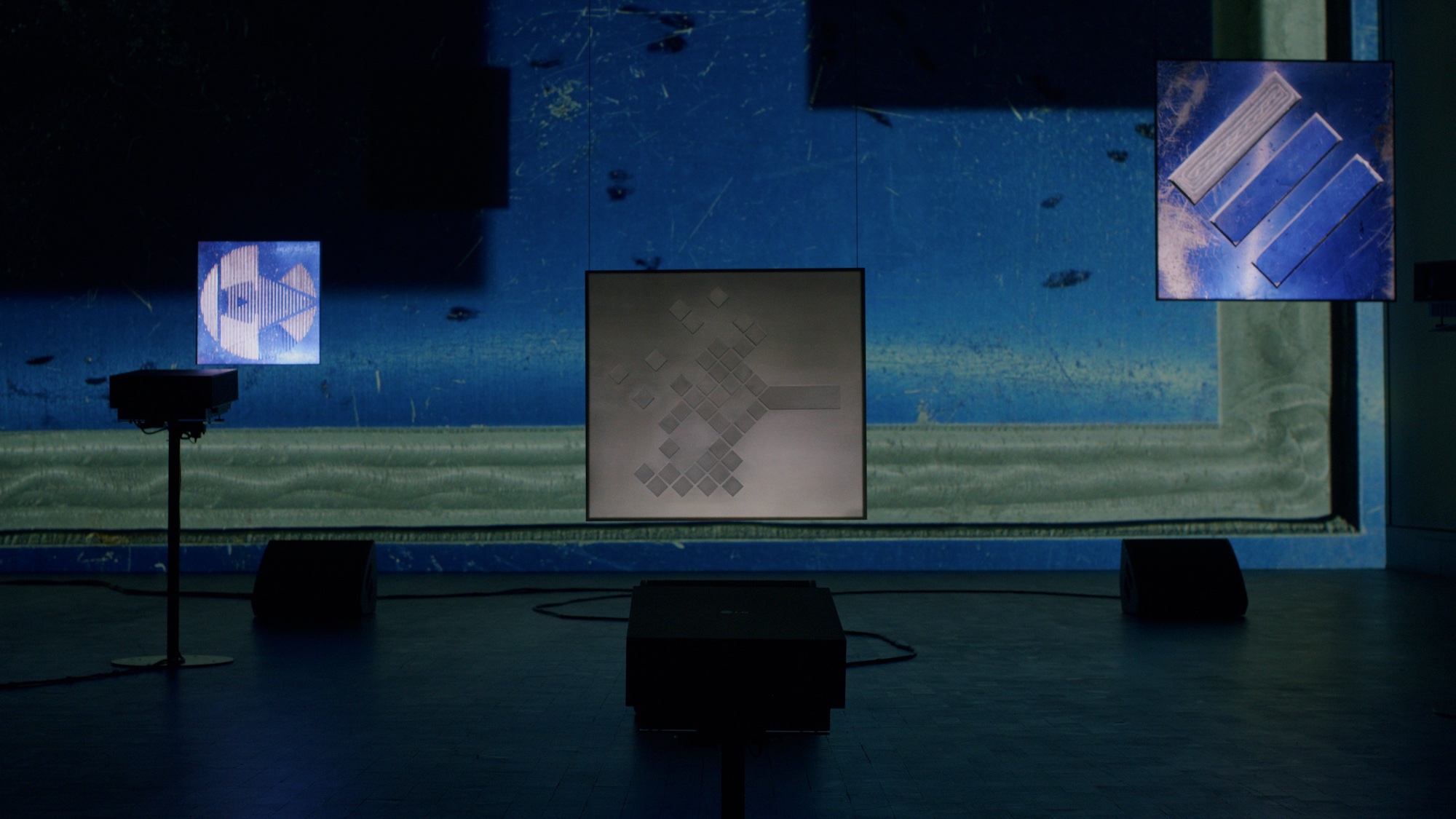

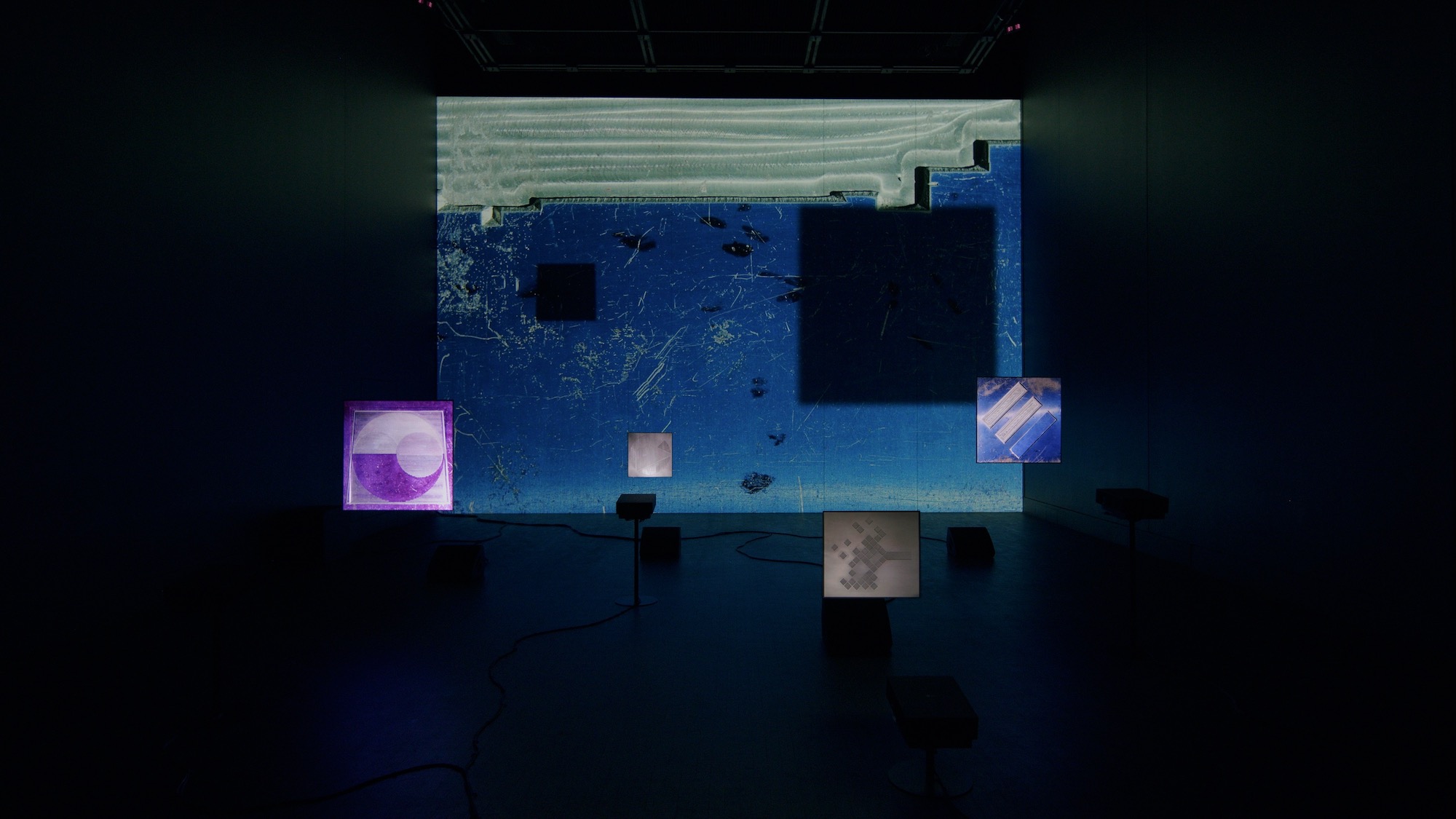

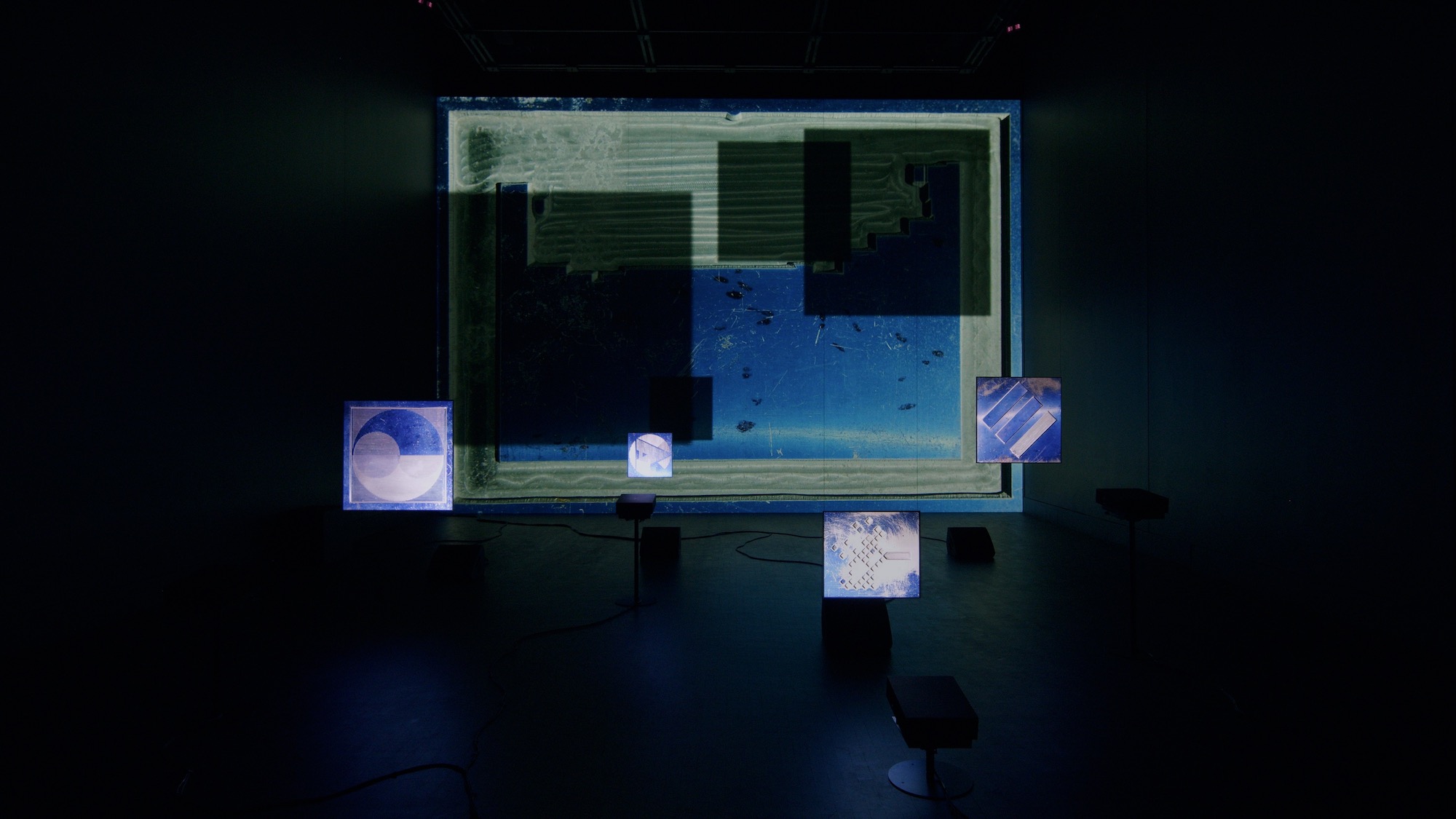

Em Flat Bells, instalação audiovisual de Alexandre Estrela para o MoMA: Museum of Modern Art, em Nova Iorque, uma tela gigantesca emoldura a parede de uma sala fechada e escura. Diante dela, chapas prateadas pendendo de finos fios de cobre. Cada uma mostra um logotipo misterioso, como as inscrições de um passado nuclear perdido, onde por sua vez se projetam diferentes matizes e formas abstratas, quem sabe formas igualmente alienígenas. O teto da sala se estende ainda mais ao alto, de tal forma que é possível ver pedaços da infraestrutura do museu antes de tudo sumir no breu. Nessa tarde fresca de Novembro, o MoMA está lotado. Não só para ver Flat Bells, evidentemente, mas ainda assim a sala está cheia. Talvez porque a instalação ofereça um invólucro onde o espectador pode enfim descansar do passeio pelo inacabável museu, uma vesícula de ar calmo, com um largo banco, ar condicionado, e um tranquilo panorama, que produz prontamente essa sensação de imersão e foco.

Iluminadas entre o cobalto, a prata e a púrpura, as projeções parecem uma constelação laminar. Chamejantes, suas luzes refletem sobre as placas e dão a impressão de um céu longínquo, visto do interior de um aquário ou de uma nave espacial. Uma das placas lembra até mesmo a lua, com dois círculos dispostos em anéis concêntricos. Outro lembra um botão de play e outras ainda containers reticulados de tinta metálica. As sombras de cada uma das placas incidem sobre o fundo rajado e mole, que se altera lentamente, apenas ao topo, onde o próprio filme da imagem parece se deteriorar e derreter em estriados químicos. Nessa extensão negruminosa da projeção, os quadros simulam movimento, expandindo e contraindo, como se em pulsões de sístole e diástole, dando-nos assim a impressão de vida.

Em termos auditivos, a instalação é bastante desestruturada. Do silêncio oco (e quase monótono) somos levados de repente a síncopes assintóticas, pontadas agressivas de címbalos e outros ruídos de ataque abrupto. Qualquer melodia que se possa encontrar ali é dinâmica, de baixa sustentação e alta intensidade. Há um quê de orientalismo nas escolhas de tonalidade (com uma tendência a que o som se acomode na escala pentatônica, tão associada à música japonesa) e de timbre (na batida de gongo que lhe faz fundo, instrumento bastante característico do gagaku). A mistura dessas escolhas com a irregularidade frenética da peça recorda Olivier Messiaen, cujo "cronocromatismo" e experimentalismo rítmico foram em larga medida alimentados pela admiração do misticismo budista, ou mesmo as atualizações contemporâneas de Messiaen, em Takemitsu ou Saariaho, por exemplo.

Claro que, em Flat Bells, o resultado, em termos de sonorização, não é fruto da subjetividade compositiva, mas dos algoritmos que Alexandre Estrela engendra para a produção de determinados sons e movimentos correlativos na projeção. Algoritmos de razão obscura e processos ainda mais, escondidos como estão, embutidos em caixa preta, seus sistemas de ativação, repouso e repuxo. Ainda assim, parece haver uma deliberação no sentido de tornar tudo tão descontínuo quanto possível. O esquema do sons parece intencionalmente aleatório, de forma até um pouco exagerada — pelo contrário, na aleatoriedade completa se encontrariam também repetições e arranques sem o drama ou a tensão com os quais os imbui aqui o artista. De fato, é tão difícil produzir estatisticamente um aleatoriedade pura que, antes da computação eletrônica, músicos experimentais como John Cage, interessados em compor música com a participação do acaso e da contingência, recorreriam a enormes tomos militares contendo tão somente séries de milhões de dígitos gerados automaticamente; folheá-los, então, era como acessar de relance um oráculo do caos.

A obra de Alexandre Estrela, ao menos é o que diz seu texto curatorial, é inteiramente regulada por algoritmos. Nesse sentido, ela se encaixaria numa tradição — hoje já amplamente compendiada — de arte cibernética, orientada por loops de feedback, sensores e ciclos recursivos, em que o estado de cada obra incrementa continuamente pela leitura de seus próprios parâmetros, tendendo elas, portanto, à auto-regulação. Obras como as de Edmond Couchot, Roland Kayn ou George Rickey, que, fossem analógicas ou digitais, decentravam o autor em nome do mecanismo, elevando o artista ao papel de "poeta-engenheiro", mais do que extrator e escultor de sonhos. Nesses casos, porém, as obras eram muitas vezes abertas, propensas ao vazamento ou à intervenção externa, e quanto mais desvios mais complexos parecia seu sistema. Eis porque, conceitualmente, Flat Bells se afasta desse modernismo tecnocrático, tendo como mote não a forma algorítmica, o código propriamente dito, mas o conteúdo audiovisual e os efeitos perceptivos que dele resultam.

Aqui Flat Bells se aproxima não da arte cibernética ou da arte cinética, mas da arte pós-internet do começo da década de 2010 ou na afamada glitch art da década anterior, que também se aproveitava dos limites e falhas da tecnologia — suas poor images — para manufaturar com ela efeitos psico-estéticos. Por outro lado, Flat Bells nos compele ainda a um certo retrofuturismo, com suas imagens do lixo arqueológico de um passado não tão distante (poderíamos dizer: de um presente que já nos parece outro), como os logotipos de empresas dos anos 1980. Uma das projeções nas chapas de ferro mostra o movimento randômico de uma matriz de pequenos quadrados em dominó, que criam padrões como os do autômato celular de Conway, mas cujas unidades aparentam, ao mesmo tempo, a antiquada textura de ladrilhos hidráulicos. Sua geometria lembra ainda uma partida de go, antiquíssimo xadrez chinês que no entanto foi a primeira atividade cultural competitiva a ser inteiramente mapeada e solucionada pela inteligência artificial. Outra chapa, onde constam três retângulos ora preenchidos ora esvaziados, evocam a permutação fásica das notas de uma mbira, instrumento musical do Zimbabué, de uma arqueo-racionalidade comparável à predição probabilística dos computadores contemporâneos. Flat Bells flutua assim entre o pós e o pré-cinema, a videoarte e o teatro de sombras, Tishan Hsu e Athanasius Kircher.

Em meio a todos esses sinais erráticos, disparos e estímulos inconstantes, o espectador incauto tenta desvendar algum padrão. Enxergar no mistério esotérico da programação um conjunto de símbolos e ritmos calculados. Tanta vontade de interpretação à fórceps estimula o espectador então a uma paranoia. Na sopa elétrica da instalação, começa-se a ler padrões assíncronos, tentando identificar qual objeto produz qual som, abrindo e fechando hipóteses, linhas de fuga. Do esforço ritmanalítico passa-se ao festim esquizofrênico. Da superposição de tendências matemáticas, à incorporação de volubilidades psíquicas, e então à imaginação de forças magnéticas, territoriais, mágicas, que habitariam aquele conjunto de objetos interligados.

Não à toa, Alexandre Estrela procura imitar os procedimentos da vida, das formas de vida, com essas interações autogeradas. A imprevisibilidade do automatismo visa a imprevisibilidade biológica e biográfica. O movimento das projeções sobre as placas, de estreitamento e alargamento, faz parecer que respiram. A sensação é de profundidade e esgarçamento, como se a placa se afastasse de si mesma e depois retornasse ao seu centro. O pendular constante dos pratos onde essas imagens se projetam adiciona-lhe ainda uma afluência de maré, navegação ou náusea, que também anima a cena, análoga agora a uma paisagem natural. Toda a intenção é dar a impressão de que o inorgânico se movimenta como o orgânico, assumidos parâmetros intrincados o suficiente para isso. Em alguma medida, o artista é bem-sucedido em sua missão: após alguns minutos de contemplação atenta, acabamos mesmo nos convencendo de que as oscilações da instalação têm um quê de fisiológico. Mas há sempre algo que escapa e bloqueia a ilusão, nos fazendo retornar ao mecanismo e à tentativa de interpretar seu código.

Por outro lado, o fato de que os objetos todos estão a rigor parados, apenas delirando movimento, somado à lenta decomposição de todo o conjunto de projeções, em especial na imagem de fundo, dá também uma sensação de putrescência à obra. Não só o elã vital, a substância que anima todos os corpos com sua energia, mas também a lenta decomposição da vida, igualmente incontornável, e sua transposição na obsolescência maquínica. Flat Bells, de certo modo, imita a vida em todo seu ciclo: ao longe nos parece autônoma e jubilante, de perto estagnação e entropia. Alexandre Estrela transforma em ritual místico a celebração do bolor e do esquecimento. Os empreendimentos falidos, as utopias esfaceladas, que se tornam tão distantes no tempo quanto avisos alienígenas. A alucinação de presença viva no mecânico amorfo nos induz a concentrações hipnóticas. No passado abandonado, escavado e reconstituído, traços de vida que emergem e de novo se dissolvem.

"Do you get it?", sussurra uma adolescente para seu namorado, em pesado sotaque russo. Ele espera por uns dez segundos, ainda olhando para as telas, antes de responder: "I think so". Ao fundo, o céu artificial continua oxidando de cima a baixo, enquanto um drone de uma só nota insistentemente zumbe ao redor dos ouvidos e na boca sobra um estranho gosto de sangue.

Rômulo Moraes é um escritor, artista sonoro e etnógrafo brasileiro. Doutorando em Etnomusicologia na City University of New York (CUNY, Graduate Center) com uma bolsa Fulbright/CAPES, é Mestre em Cultura e Comunicação pela UFRJ. É o autor de “Casulos” [Kotter, 2019] e trabalhou e lecionou na The New Centre for Research & Practice. Atualmente, interessa-se pelas fenomenologias da imaginação, maximalismo pós-mediatico, o entrelaçamento do pop com o experimental, e as cosmopoéticas do garimpo.

Este texto foi escrito em português do Brasil.

Alexandre Estrela, Flat Bells. Vistas da instalação no MoMA, Nova Iorque, de 4 de novembro e 7 de janeiro, 2023. Video still: Oresti Tsonopoulos. Cortesia do artista e MoMA—The Museum of Modern Art.