Entrevista a Filipa Ramos

A escritora e curadora Filipa Ramos, figura influente na cena artística internacional, é uma voz importante no atual discurso crítico em torno da ecologia e da arte contemporânea.[1] Foi Diretora do Departamento de Arte Contemporânea da cidade do Porto, no qual se inclui a Galeria Municipal do Porto, até ao início de 2023. À data desta entrevista, acabara de se anunciar que o projeto Bestiari, com a sua curadoria e obras de Carlos Casas, havia sido selecionado para o Pavilhão Catalão da próxima Bienal de Arte de Veneza.

Entrevistei Filipa Ramos no contexto da inauguração de Dueto, na Galeria Municipal do Porto, concebida durante o período em que esteve à frente daquele centro de arte. A exposição, com curadoria da própria, integra duas artistas, num duplo convite em que ume jovem artista do Porto, desta vez Maria Paz (n. 1998), se junta a outre artista com quem sonha partilhar um espaço expositivo, desta feita Joan Jonas (n. 1936, Nova Iorque).

Maria Kruglyak (MK): Dá gosto ver uma exposição tão viva, leve e lúdica como esta, tanto no que toca ao conceito de dueto, com duas artistas que "harmonizam as suas obras," como dizes, como no que toca aos trabalhos patentes. Como surgiu a ideia por detrás de Dueto?

Filipa Ramos (FR): Surgiu enquanto tentava perceber o que é que se pode oferecer aos jovens que lhes permita fazer crescer a sua prática e entrar em diálogo com alguma das suas referências artísticas. Se eu tivesse ficado por cá [enquanto diretora da galeria], a ideia seria fazer isto todos os anos, até ao momento em que já tivéssemos convidado um número considerável de jovens profissionais do Porto para então desenvolver um projeto em colaboração com outra pessoa.

MK: De facto, é um excelente trabalho de apoio, sobretudo no sentido em que contorna aquilo que, numa outra configuração, poderia implicar uma relação mais austera de mentoria entre artistas. Nesta exposição, a jovem artista portuense é a Maria Paz. Como é que te cruzaste com o trabalho dela?

FR: Há uma loja no Porto que se chama Matéria Prima, que é um dos sítios daqui onde mais me sinto em casa. Vi as cerâmicas da Maria pela primeira vez na vitrine da loja, e fui visitar o atelier dela na galeria Zé dos Bois, em Lisboa. Quando a conheci, fiquei muito impressionada. É uma pessoa muito jovem, mas muito talentosa; e não foi apenas a sua obra, com a sua escala, que me impressionou, mas também a capacidade que ela demonstra de pensar a sua prática de uma forma muito inteligente, mas também muito sensível. Nessa altura, já andava a pensar em quem convidar para inaugurar o Dueto, e achei que a Maria seria muito interessante, pelo que lhe perguntei: "Com quem sonhas partilhar um espaço expositivo?"

Não estava nada à espera que ela respondesse "Joan Jonas". Quer dizer, se alguém me perguntasse com quem é que eu sonho escrever um livro, provavelmente diria a Donna Haraway, mas talvez também ficasse demasiado intimidada e paralisada para o dizer. A Maria, no entanto, teve a coragem de o fazer: "Uma vez vi uma exposição da Joan Jonas em Serralves que me inspirou muito. Seria fantástico fazer uma exposição com ela." E eu pensei: uau, não te coíbes de sonhar!

MK: Fantástico. E tu já conhecias a Joan Jonas, certo?

FR: Sim, já a conhecia. Um dos capítulos da minha tese de doutoramento é sobre ela. A Joan também esteve numa grande exposição intitulada Animalesque, com a minha curadoria [no Bildmuseet, Umeå, e no Baltic, Gateshead, em 2019–2020], e, em geral, já escrevi bastante sobre a obra dela. E assim fui visitá-la a Nova Iorque; e ela, para meu espanto, aceitou.

Mais tarde, a Maria cruzou-se com a Joan em Munique, onde a segunda estava a apresentar uma grande retrospetiva [na Haus der Kunst], pelo que acabaram por passar algum tempo juntas, a conhecer-se uma à outra e a debater como é que iam fazer a exposição. As suas práticas são muito diferentes: a Maria trabalha muito com barro e cerâmica, ao passo que a Joan trabalha sobretudo com o seu próprio corpo, seja em performances ou a fazer desenhos. A Maria decidiu criar um grande conjunto de obras para a exposição, e passou todo o verão nas Oficinas do Convento, em Montemor-o-Novo, a fazer as grandes esculturas [de cerâmica] que vemos na exposição.

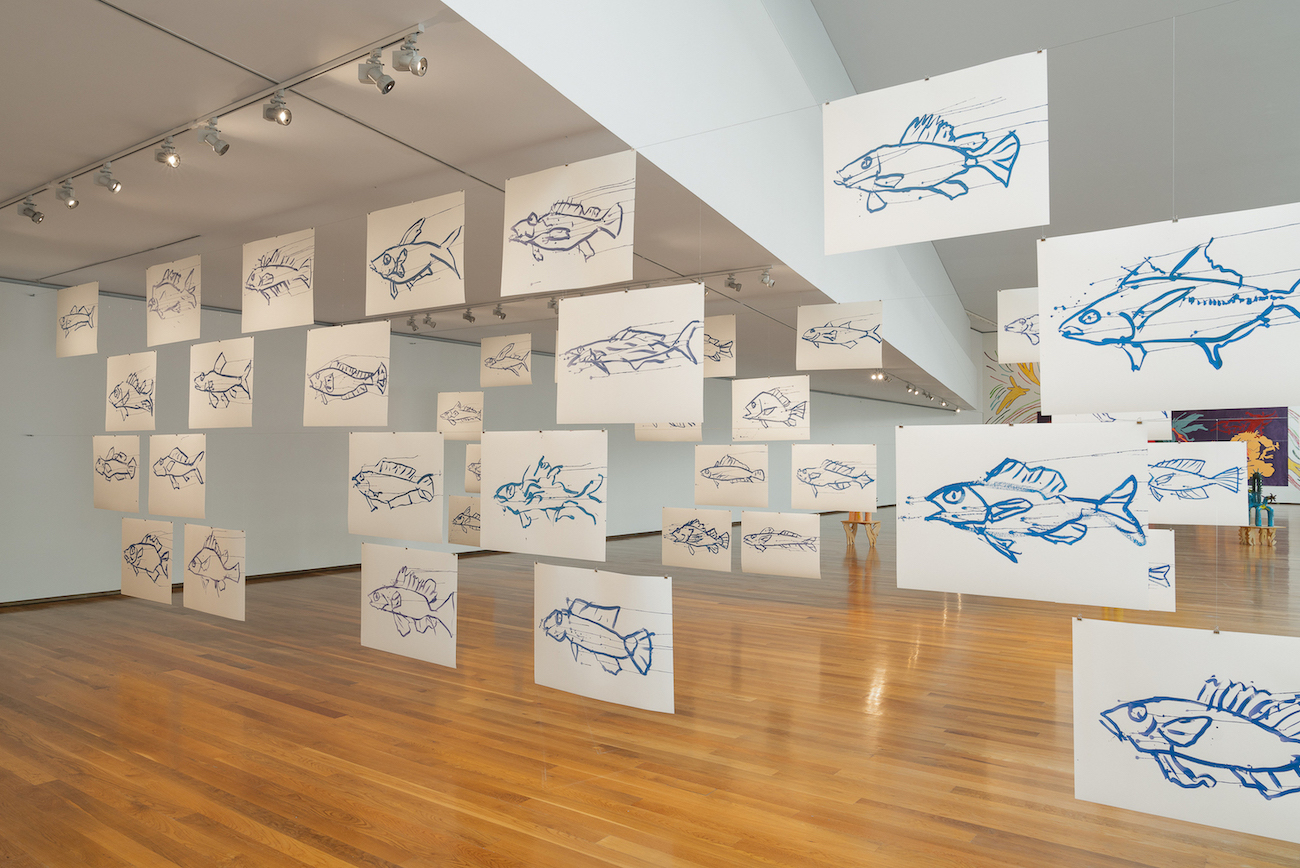

Quanto à Joan, decidimos apresentar duas instalações de trabalhos em papel que nunca tinham sido expostas em Portugal: os desenhos dos peixes que abrem a exposição [they come to us without a word II (2013-2023)], que vêm de uma instalação que ela fez no Japão em 2013 e que desde então não voltou a ser apresentada integralmente, e Rivers to the Abyssal Plain [2021], a obra que está no primeiro piso e que eu própria, no contexto da 13.ª Bienal de Xangai, tinha encomendado para essa ocasião, mas que acabei por não ver por causa da pandemia. Este trabalho integra uma peça que inclui clipes filmados no Aquário Vasco da Gama, em Lisboa. Os desenhos da Maria no primeiro piso [Mátria (2021) e São as histórias que elas me contam (I – XXXVIII) (2023)] entram em diálogo com esta expressiva tradição dos desenhos a azul e branco de they come to us without a word, da Joan. Com a seleção que fiz, tentei criar as condições espaciais para gerar um encontro entre as duas artistas. Para a Joan, era importante que a exposição respeitasse o equilíbrio e a diferença das duas artistas: era importante que a sua obra não se sobrepusesse à da Maria nem transmitisse aos visitantes a ilusão de que as duas tivessem produzido trabalho em conjunto. Em vez disso, trata-se de duas artistas que partilham o mesmo espaço expositivo, que pensam em conjunto, que se harmonizam.

MK: Para preparar esta entrevista, olhei para as várias exposições que comissariaste até hoje, e notei que recorres tendencialmente a alguma base teórica desenvolvida por alguma figura do campo da escrita ou da crítica. Na altura em que concebeste esta exposição, andavas a ler ou a investigar o trabalho de alguém em particular?

FR: Não sei como é as outras pessoas têm as suas ideias; quanto às minhas, encontro-as na leitura e no confronto com as ideias brilhantes de outras pessoas. Nesta exposição, de facto, houve uma pessoa que teve uma influência efetiva, ainda que isto não esteja escrito em lado nenhum e que a pessoa em questão não faça sequer ideia de que é o caso: trata-se da escritora queer, negra e eco-feminista Alexis Pauline Gumbs — uma mente extraordinária. Ao longo da sua vida, a Alexis tem vindo a investigar o legado e a escrita da filósofa pós-colonial Sylvia Wynter. Nunca tinha lido Wynter antes de me cruzar com um livro da Alexis intitulado Dub: Finding Ceremony [2020], no qual examina os legados de Wynter ao mesmo tempo que os transporta para novos e incríveis lugares, a partir das ideias de escrever com o ritmo e do dub enquanto prática musical que, ao integrar a música de outra comunidade, a transforma completamente.

De uma forma muita condensada, o projeto de Wynter é o de perceber por que razão existiu uma ficção escrita e promovida pela modernidade branca ocidental — a ficção do homem branco — que legitimou a opressão e subjugação de pessoas consideradas "outras". Como é que é possível que o Ocidente tenha construído uma ficção, que se tornou realidade, segundo a qual era aceitável desumanizar e tratar outras pessoas como não-pessoas? Com esta questão, Wynter decide desfazer esta história; mas, como diz, ao desfazer esta história, também se desfaz a si mesma, porque foi essa a história que ela aprendeu. Para se desfazer esta história, é preciso criar novas histórias — histórias que talvez ainda não sejam compreensíveis, mas que precisam de ser escritas. Em Dub, Alexis situa estas histórias num conjunto de pequenos rituais, de pequenas mensagens. Há umas que fazem mais sentido do que outras. Algumas delas, por exemplo, tratam-se de simples exercícios de respiração.

Depois de ler Dub: Finding Ceremony, comecei a encontrar nos trabalhos da Maria e da Joan uma certa inspiração na possibilidade de contar histórias que são estranhas, ou diferentes, ou que já nem sequer existem. Este livro, portanto, foi a minha referência, a inspiração que não declarei e sobre a qual não escrevi — aquilo que me foi fazendo companhia durante a conceção desta exposição, na qual eu ia pensando à medida que lia o livro.

MK: Dueto é também uma exposição muito coreografada e muito específica do ponto de vista espacial, tendo em conta o posicionamento das peças — as marionetas de Monstras [2023] encontram-se no espaço liminar entre a janela e a fachada, e não conseguimos ver as obras de ambas as artistas ao mesmo tempo. Pelo contrário, a relação entre as duas artistas é muito subtil, fundindo-se nas nossas memórias e na consciência de que o trabalho da artista que não vemos está de facto presente. Sentes que as peças de Dueto como que se alteraram simplesmente por serem apresentadas em conjunto?

FR: Não sei se tem que ver com o facto de ter lido o livro da Alexis ou com as conjugações das peças, mas a verdade é que comecei a olhar para estas duas artistas como duas pessoas que estão a contar histórias que não têm nem um começo nem um fim mas que se firmam num certo desejo de dizer alguma coisa. Por exemplo, os peixes da Joan [they come to us without a word II] estão a querer dizer-nos alguma coisa, e têm movimento; e o vídeo que está no piso[2] de cima [Rivers to the Abyssal Plain] mostram-nos coisas que estão a acontecer, ainda que não compreendamos muito bem do que se trata. As peças aparentam-se a rituais, ou a fragmentos de momentos ritualísticos, privados. E o mesmo acontece com o trabalho da Maria: as suas peças configuram uma outra parte da história, encerrando estranhas plantas carnívoras e monstras reaparecidas.

MK: A meu ver, as peças de cerâmica da Maria no piso da entrada [2] e as Monstras, com efeito, parecem integrar-se numa prática feminista queer.

FR: Completamente. A Maria está sempre a dizer que a sua obra se reflete nas formas dos corpos das mulheres a partir de uma perspetiva que implica um posicionamento queer — queer, na minha opinião, de uma forma alargada, no sentido em que tanto contesta a normatividade de género como pensa as relações inter-espécies. É curioso que tenha escolhido a palavra monstra, no feminino. Geralmente, os monstros são figuras do interstício: não totalmente animais, nem totalmente humanos.

A conjugação entre estas duas artistas fez-me pensar nas estranhas e elípticas formas de storytelling que podem surgir com as práticas artísticas — histórias que desestabilizam as expectativas associadas a uma outra história e que constroem mundos possíveis: mundos de emancipação humana, de celebração de seres queer e inter-espécies, de ilusões de ambientes e das existências que estes contêm. Por um lado, estas instâncias de storytelling unem as obras; e, por outro, ambas as artistas podiam situar-se nalguma tradição surrealista. Podemos dizer que existe algum surrealismo nestas obras; ou, aliás, pensando de outra forma, o surrealismo é um movimento que agarra algo que o precede ou que a ele sobrevém. Trata-se de um desejo de dizer ou ver as coisas de forma diferente, de uma desconstrução dos cânones daquilo que antes se escreveu, a forma como vemos o mundo e a forma como as coisas deviam ser vistas. E acho que é exatamente isso que estas artistas fazem, criando formas e rituais estranhos que não conseguimos compreender totalmente. Elas alteram a possibilidade de compreender e sentir coisas que, embora possam ser estranhas, também se revelam acolhedoras.

MK: Olhando agora para o contexto português, e para a cena portuense em específico: viveste fora de Portugal durante bastante tempo, mas depois voltaste e assumiste o teu cargo de direção aqui no Porto. Entretanto, acabaste por emigrar outra vez; no entanto, continuas envolvida na cena artística da cidade em várias vertentes. O que achas que é preciso para que a comunidade artística portuguesa prospere? É que eu, não sendo daqui, sinto que existe uma quantidade extraordinária de excelente arte contemporânea. Há muita gente muito interessante, e há muita gente que estám, de facto, a tentar e a fazer coisas. Por outro lado, também me parece que muitas das pessoas que desenvolvem o seu trabalho por cá se sentem muito desanimadas e encontram muitos obstáculos na realização dos seus projetos. És uma pessoa que já esteve cá dentro e viveu lá fora; a teu ver, qual será o caminho a percorrer?

FR: O contexto do Porto é muito diferente do de Lisboa. Ainda que tenha menor amplitude, o município, proporcionalmente, investe muito mais na cultura. Há mais bolsas, mas não residências. Lisboa tem melhores estruturas para fazer residências e construir estúdios. No Porto, há um esforço consciente de criação de apoios económicos.

No entanto, à escala local, não basta criar apoios económicos, ainda para mais num país profundamente afetado pela turistificação e pela gigantesca crise habitacional que daí advém — uma crise que, de resto, se vive em todo o mundo, mas que não afeta todos os países da mesma forma, dependendo da solidez social de que os habitantes locais usufruam para reivindicarem as suas raízes e permanecerem na cidade sem se sentirem ameaçados.[3]

Acho que, se só se atribuírem apoios económicos avulsos em pequena escala, as pessoas acabam por ser escorraçadas daqui para fora. Para o evitar, é preciso, por exemplo, criar um programa do Estado para controlo de rendas destinado aos profissionais da cultura, ou fomentar a encomenda de obras integradas em diálogos transnacionais — que é um bocadinho o que estamos a tentar fazer com esta exposição.

Mas concordo contigo: acho que existe uma cena artística e cultural incrível em Portugal. A questão é que, se não criarmos condições para que se estabilize e se torne visionária no seu diálogo com outros contextos, esta cena vai ser sempre muito frágil, e as coisas vão aparecer e desaparecer, ou então vão ser empurradas para o underground. Ainda que não seja um país particularmente abastado, Portugal tem investido bastante nos estudos das pessoas no estrangeiro; mas agora, com a atual crise de habitação, é preciso criar condições estruturas para que as pessoas fiquem por cá. E não sei se os governos locais querem muito fazer isso: se o fizerem, vão estar a emancipar os produtores culturais. Portanto, em vez disso, se calhar o melhor é dar 1.000 ou 2.000€ de vez em quanto, e assim se garante que os trabalhadores da cultura continuam dependentes de apoios — trabalhadores que, desta forma, talvez se coíbam de criticar aqueles de quem dependem.

MK: Voltando ao teu trabalho, o que tens feito desde que saíste do Porto?

FR: Em geral, retomei aquilo que fazia antes de voltar para cá: escrever, porque é muito difícil arranjar tempo para escrever quando assumimos um cargo institucional; dar aulas no Instituto de Artes de Basileia, onde antes era diretora do programa de mestrado (aliás, a Maria Paz está agora a caminho de lá para começar o novo ano letivo!); e abraçar projetos para os quais, de outra forma, não teria tempo. Um destes projetos é uma colaboração que tenho vindo a desenvolver com a curadora italiana Lucia Pietroiusti, radicada em Londres. Juntas, concebemos uma espécie de "criatura" chamada The Shape of a Circle in the Mind of a Fish, criando uma plataforma na qual se reúnem pessoas de diferentes disciplinas — cientistas, artistas musicais e botânicos, mas também performers e escritores — com questões e interesses idênticos. Já fizemos um festival, e agora estamos a trabalhar num livro.

Com a Lucia, estou também a trabalhar numa exposição intitulada Songs for the Changing Seasons, que será apresentada em Viena durante a primavera [2024] no contexto da 1.ª Bienal do Clima. Esta exposição pensa o papel que a arte pode ter em relação ao meio ambiente e à ecologia a partir de uma perspetiva que assume que a arte, em vez de sensibilizar as pessoas ou de ajudar a salvar seja o que for, pode ajudar-nos a reconhecer que há coisas que efetivamente já aconteceram — que o apocalipse já aconteceu a tantas pessoas humanas e não humanas, que já tantas populações e culturas foram dizimadas e apagadas. Pensar apenas que o apocalipse ainda pode vir a atingir-nos é uma visão tão, tão eurocêntrica. Já nos fartámos de provocar apocalipses. E se, na verdade, o fim do mundo já tiver acontecido? Como é que lidamos com isso? Como é que assumimos responsabilidade? Como é que resolvemos as condições que nos deram o poder de fazer isso? E qual é que é o caminho a percorrer pela parte dos artistas e das práticas artísticas que nos acompanham neste pesar e neste luto, neste momento em que tentamos perceber em que ponto nos encontramos?

MK: É interessante que fales do papel da arte neste contexto. Ao longo dos últimos, tenho reparado que há uma espécie de debate público no âmbito da arte ecológica que, a meu ver, divide as pessoas em duas fações: aquelas que acham que está na hora não apenas de apresentar exposições de eco-arte mas também de usar estes projetos para mudar efetivamente as coisas; e aquelas que tem oferecido resistência a esta ideia, que afirmam que a arte existe para ser sentida e pensada, dispensando qualquer propósito. E parece-me que, se partirmos da perspetiva de que já estamos a viver uma realidade pós-apocalíptica, até essa mudança ativa se torna uma espécie de reflexo deste nosso tempo [pós-apocalíptico]. Para onde sentes que a "eco-arte" se encaminha atualmente, e que direção gostaria de que ela tomasse?

FR: Essa é uma questão muito importante. Enquanto estavas a falar, lembrei-me da exposição do lítio que viste aqui há uns meses [Compulsive Desires: On Lithium Extraction and Rebellious Mountains], que é uma prova de que a arte pouco pode fazer, já que, ainda antes de a mostra terminar, o governo deu luz verde às empresas mineiras [com a aprovação do relatório ambiental da Savannah Resources para o projeto de exploração de mineiras a céu aberto em Covas do Barroso, em maio de 2023]. Portanto, acho que todas as grandes ambições que se projetam na arte não valem de muito, porque, enfim, vivemos num sistema (não por acaso chamado capitalismo) no qual é o dinheiro que manda. E assim, ironicamente, e num sentido muito pessimista, aquilo que a arte faz bem é movimentar dinheiro — porque é assim que o mundo funciona. Tudo o que fazemos vai continuar a alimentar este sistema até ao dia em que se encontre outra solução. Ao mesmo tempo, se não houver poesia — entendida num sentido lato, sob a forma de histórias e storytellings de todos os tipos —, nada mais nos restará.

Também tenho pensado numa coisa que experienciei pela primeira vez com a equipa curatorial da Bienal de Xangai em 2020. É com certeza um privilégio enorme trabalhar no contexto da Europa ocidental, já que foi em Xangai que vivi pela primeira vez a força da censura, tendo o governo chinês censurado uma série de propostas nossas para a exposição. Foi muito frustrante, mas ao mesmo tempo também pensava: "Uau, estão mesmo a levar a arte a sério — muito mais do que qualquer outra pessoa." Se a censuram, então é porque acreditam que a arte pode mudar alguma coisa, que a arte pode subverter ou suscitar nas pessoas o desejo de subverter, que a poesia até pode produzir efeitos no mundo.

Acho que a arte não atua no sentido estrito de uma transformação autopromovida em que vemos qualquer coisa que nos leva a alterar os nossos comportamentos. Afinal, vivemos simultaneamente o micro e o macro: o micro é tão pequeno que sentimos que nada pode mudar, e o macro é tão grande que está completamente fora do nosso alcance. Em vez disso, acho que precisamos de olhar para a arte ou para a poética como uma forma de pensar, uma forma de ser consciente, uma forma de enfrentar algo com que não é fácil lidar. E é muito importante que não as reduzamos a uma ilustração trágica, ou aquilo a que chamo eco-pornografia, que mais não faz do que revelar as partes asquerosas do mundo que habitamos.

MK: Exato. Este storytelling de que falas também está presente em Bestiari, a proposta que tu desenvolveste com o artista Carlos Casas para o próximo Pavilhão da Catalunha na Bienal de Arte de Veneza (2024). Como é que acabaste a trabalhar com este artista, e o que é que já podes revelar relativamente ao pavilhão?

FR: Eu e o Carlos já trabalhámos juntos várias vezes. Neste verão [2023], ele desafiou-me a apresentar uma proposta para a representação catalã na Bienal de Veneza. Na minha ideia, não tínhamos qualquer hipótese de ganhar, porque ele é meio-catalão e, embora tenha crescido em Barcelona, atualmente não mora lá — e, claro, eu sou portuguesa. De qualquer forma, apresentámos a proposta, e passámos à seleção final (o que já foi uma grande surpresa), e depois fomos os escolhidos, o que foi do género: uau!

A exposição debruça-se sobre uma coisa que o Carlos encontrou e que eu achei fantástica. Trata-se de uma história do místico catalão Anselm Turmeda [1355–1423], uma figura muito interessante do ponto de vista espiritual, tendo em conta a sua conversão ao islão. Nascido em Malhorca, Turmeda passou a maior parte da sua vida a viajar pelo Mar Mediterrâneo, escrevendo este texto em particular entre 1417 e 1418 segundo a tradição do bestiário medieval. Chama-se Disputa de l’ase em catalão, o que, em português, seria qualquer coisa como "a disputa do burro".

A história começa com ele a adormecer e depois a acordar no meio de uma assembleia de animais que contestam o sentimento de superioridade humana relativamente ao mundo animal. O texto tem 19 secções, e cada secção fala de uma espécie diferente: a forma como as abelhas constroem as suas comunidades, como as formigas tratam as suas famílias, e como as andorinhas conseguem migrar e voltar ao mesmo sítio. E ele fala destes animais com grande propriedade! Achámos incrível, e decidimos criar uma grande ópera à volta desta história. Para isso, recorremos a um sistema de som chamado ambisonics e usámos gravações de som de sete animais da Catalunha — não apenas espécies locais mas também aquelas que são consideradas invasivas — que se exprimem com ruídos que não compreendemos.

MK: Uau, parece fascinante! Quero muito ver. E muitos parabéns!

Maria Kruglyak é investigadora, crítica e escritora especializada em arte e cultura contemporânea. É editora-chefe e fundadora de Culturala, uma revista de arte e teoria cultural em rede que experimenta uma linguagem direta e accessível para a arte contemporânea. É mestre em História da Arte pela SOAS, Universidade de Londres, onde se focou na arte contemporânea do Leste e Sudeste Asiático. Completou um estágio curatorial e editorial no MAAT em 2022. Atualmente trabalha como redatora freelancer de arte.

Tradução EN—PT: Diogo Montenegro.

Dueto, Vistas gerais da exposição na Galeria Municipal do Porto, Porto, 2023. Fotos: Dinis Santos/Galeria Municipal do Porto. Cortesia das artistas e Galeria Municipal do Porto.

Notas:

[1] Filipa Ramos tem vindo a desenvolver a sua extensa atividade enquanto curadora, escritora, editora e investigadora na Europa e não só, notabilizando-se pela curadoria da importante exposição Animalesque, no Bildmuseet (2019); do Art Basel Film; do festival The Shape of a Circle in the Mind of a Fish (2018–presente), em conjunto com Lucia Pietroiusti, com quem também fez a curadoria da 8.ª Biennale Gherdëina, Persons Persone Personen (2022); e pela cocuradoria da 13.ª Bienal de Xangai, Bodies of Water (2021). Ramos edita e escreve para inúmeras revistas de história da arte; e foi editora-chefe da art-agenda/e-flux (2013–2020), editora-adjunta do Manifesta Journal (2009–2011), e editora de Animals (Whitechapel Gallery/MIT Press, 2016). É autora de Lost and Found (Silvana Editoriale) e de The Artist as Ecologist (Lund Humphries), que será publicado em 2024. Enquanto professora, foi diretora e agora dá aulas no programa de mestrado do Institute Art Gender Nature na Academia das Artes e do Design de Basileia.

[2] Os trabalhos de Maria Paz em cerâmica vidrada que fazem parte de Dueto são os seguintes: A Seed’s a Star (2022), Cavalo de Tróia. Queres leitinho? (2022), Como una yegua del Apocalipsis (2023), Laura (2022), Me sube el picante (2023), Memória de um sonho molhado (2023), São línguas os tentáculos da Medusa (2023), Steege (2022), The Distance of the Moon (2023), Venus’ Flytrap and the Bug (2023). Nesta entrevista, também se não aborda o mural de grandes dimensões que se encontra ao fim do piso de entrada, A receita do Húmus (2023), que orienta a perceção da exposição enquanto celebração de diferentes e estranhas formas de ser.

[3] O exemplo dado por Filipa Ramos é uma comparação com Viena: "Numa cidade como Viena, que tem uma classe média muito sólida e rendas controladas pelo Estado, o turismo não está a desmantelar os alicerces daqueles que aí vivem. Em Portugal, pelo contrário, as rendas eram muito baratas, assim como as casas, e agora, de repente, há turismo sem haver a solidez necessária para que os habitantes locais consigam reivindicar as suas raízes e permanecer na cidade sem se sentirem ameaçados."