Feixe de Luz: Escultura Projetada, Cinema Exposto

Cinema expandido e escultura em movimento: sugestões para uma abordagem duracional

A exposição Feixe de Luz: Escultura Projetada, Cinema Exposto foi no seu todo uma agradável surpresa. No seu propósito curatorial, no qual Andreia Magalhães procura trabalhar um ângulo que o seu doutoramento tinha já desenvolvido, a saber: a relação entre filme e a produção artística contemporânea, a exposição apresenta um percurso histórico de várias décadas em que a imagem em movimento, de natureza documental ou artística, se combina com a apresentação de peças tridimensionais cuja instalação inclui e depende de luz prescrita. E embora a exposição se percorra prazerosamente, nesta coexistência está, a meu ver, uma das suas imprecisões, como tentarei explicar mais à frente.

Feixe de Luz fez-me pensar como as categorias, de que necessitamos para activar o que fazemos, podem ser [devem sê-lo, na verdade] em si mesmas, questionadas no próprio processo da sua activação.

Tentarei neste texto colocar alguns desses questionamentos, na certeza de que este repto é já um valor de Feixe de Luz; indo, no percurso pelo espaço expositivo e sem obedecer à sequência da montagem que a Andreia Magalhães pretendeu, chamar as obras a pontuar as palavras. A partir do jogo de palavras do título, espécie de troca de destino, entre contrariar a materialidade da escultura, projectando-a, e rever a condição de visionamento do cinema, tornando-a expositiva, tentarei examinar algumas das implicações críticas destes termos.

Um pouco de história

Há epistemes incontornáveis no nosso tempo. Palavras como “expandido/expanded”, “específico/specific” ou mesmo a própria definição do que podemos considerar cinema, geraram territórios e operações reconhecíveis ao longo de décadas. Sabemos também que um repto curatorial deixa sempre mil outras possibilidades por contemplar, e por vezes nas ausências podem ler-se, em potência, dimensões que prolongam [prolongariam] os significados do exposto. E este é um dos interessante exercícios para quem visita uma exposição: projectar possíveis derivações a partir da proposta curatorial.

Primeiro, parece claro que aquilo a que esta exposição chama "cinema" parte do postulado de 1970 de Gene Youngblood sobre a ideia de "cinema expandido" e por isso "cinema exposto" apela a uma condição que examinarei mais à frente. Podemos ler no seu Prefácio ao livro com esse título:

Quando dizemos cinema expandido, na verdade queremos dizer consciência expandida. Cinema expandido não significa filmes de computador, luminescências de vídeo, luz atómica ou projecções envolventes. O cinema expandido não é um filme: como a vida, é um processo de devir [...].

Youngblood [1970]1

Youngblood segue desmontando a necessidade de estabelecer limites às definições disciplinares e levanta questões sobre a noção de intermedia e de cegueira mediática [estávamos em 1970!] que a cultura de entretenimento impunha já na visualidade vigente. Tudo bem até aqui. A questão é pensar se em 2022 o conceito não precisa já de ser reenquadrado para além daqueles âmbitos [nomeadamente o que ele chama de ‘intermedia network’ e televisão] se queremos aplicá-lo à produção da arte dita expositiva e parece-me, apesar de tudo, que Feixe de Luz procura fazê-lo. O livro Expanded Cinema é marcadamente datado, [nomeadamente por limitações de natureza conceptual, tecnológica e política: uma consciência ainda na sua infância2] e, se não for por outra razão, poderia ser por aí que encontraríamos o mote para que a noção de cinema expandido se revelasse já insuficiente. E isto apesar das suas subsequentes e frequentemente válidas reconfigurações.

Vejamos...! Há termos na história e na crítica de arte que ganham peso, isto é, sobrevivem e alteram-se, apropriados por artistas e críticos nas décadas subsequentes à sua génese. "Cinema expandido" é um deles3, cunhado em meados dos anos 60 por Stan VanderBeek, um dos pioneiros de formas artísticas que o Black Mountain College fomentou. VanderBeek foi parte daquele tempo da prática artistica em que o experimentalismo era ainda desbravador, como sabemos. A sua maior revelação está na espacialização da imagem projectada envolvendo observadores em colagens imersivas, ao mesmo tempo que produzia peças tecnologicamente híbridas e pioneiras para o seu tempo.4 Se o termo "cinema expandido" por ele cunhado se impôs no sistema da arte e da cultura, ele concretiza-se, em particular naquela época, primordialmente no domínio da comunicação numa era em que as tecnologias da informação tomavam fôlego. E Fiorucci Made Me Hardcore, 1999, de Mark Leckey, feito a partir de recortes encontrados da cultura pop em jeito de colagem Copyleft, parece prolongar este sentido operativo do conceito no qual a cultura mainstream, ‘a vida em devir’, são a fonte directa.

A minha questão é, reitero, de que forma em 2022 o conceito de "cinema expandido" pode manter-se operativo como mote curatorial. Podemos argumentar que a sua pertinência se mantém. Instituições como a Tate, por exemplo, que didaticamente nos explica as suas formas multi-media, performáticas e imersivas, têm organizado ao longo do tempo eventos e exposições que lhe prestam homenagem. Para os textos informativos daquela instituição o foco parece estar muito mais na relação que espectadores estabelecem com a forma "expandida" de apresentação que estas obras supõem, do que no questionamento efectivo das suas características por forma a caberem na classificação. E isto interessa porque fala de ‘modos do corpo’. É na forma como o espectador é "puxado" para o interior das obras que a descrição se aplica, forma na qual imagem projectada e performance terão largado a tela distante ou o palco teatral, desmontando a relação singular e unívoca entre o público e a obra.

Neste sentido Light Music, 1975, de Lis Rhodes é talvez a obra mais emblemática de toda a exposição. Sugando-nos para o seu interior, activa uma relação profundamente desafiante com a imagem dupla, imagem que é, na verdade, uma transcrição óptica de som. A obra espacializa-se, em ritmos abstractos visuais e sonoros. Mas em boa verdade, espacializa a nossa experiência de si, o corpo tornado obra, performando uma dança insegura com os cones intermitentes. Somos interpelados, maravilhados também pelos projectores, [componentes técnicos extraordinários que Andreia Magalhães descreve como as peças de maior exigência logística que implicou um delicado transporte desde Londres], numa exposição, de resto e com excepção naturalmente das obras com carácter escultórico de Gusmão + Paiva e de Francisco Tropa, quase toda transferida por ficheiros electrónicos.5 Este aspecto não é de menor importância. Estamos perante a desmaterialização da obra de arte, multiplamente versada, e não se trata de negação de materialidade, mas muito mais de uma forma de temporalidade de que falarei mais à frente, que supõe modos de produção, como em muitos casos nesta exposição, transferidos entre media, a saber: do filme em película ao video em fita magnética ao pixel que atravessa o espaço da internet.

É Valie Export que diz ter encontrado na noção de "cinema expandido" a possibilidade de posicionar o “corpo humano como signo, como código de expressão social e artística”6, e neste sentido há uma dimensão de performatividade que esta artista resgata daquele conceito. Uma espécie de trazer para o domínio da temporalidade real aquilo que em regra a imagem projectada nos apresenta em diferido. Valie Export quer mais do que simulação de uma dada realidade, ela quer implementar uma "realidade expandida" e assim desmonta a ideia de representação no sentido mimético [que a imagem filmada pode decalcar] para passar a um estado da representação no sentido político em que a imagem e o corpo se sobrepôem [overlap].

No caso de Fischli & Weiss, em The Point of Least Resistance [1981], a ideia do corpo em acção chega na transposição de uma realidade desconcertante e banal actuada sob fatos de fantasia. Disfarçados de ratazana e panda, os artistas oferecem-nos uma [inconcretizável] rota de fuga de uma certa imprevisibilidade do banal ao mesmo tempo que aludem à história da arte de forma vagamente psicadélica em flashes desconexos. São personagens que contam sonhos estranhos, declarações de humor e sátira. O seu jogo na tela emula pares do cinema que ecoam das tardes televisivas da nossa infância.

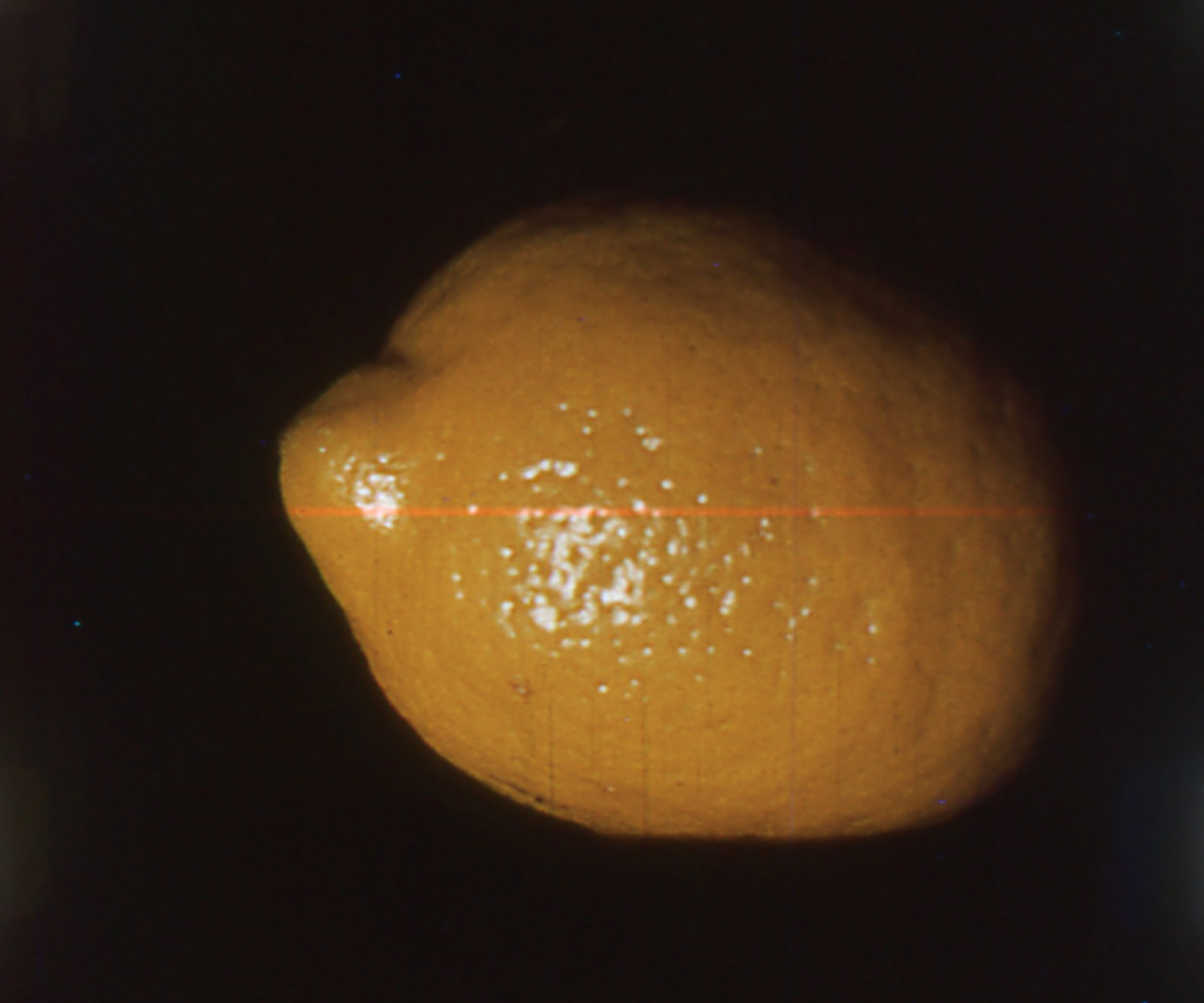

Hollis Frampton [EUA, 1936–1984] — Lemon, 1969. 16mm convertido em HD, cor, s/som, 8’. The New American Cinema Group, Inc./The Film-Makers Cooperative.

Mas onde está a mão que apanha chumbo?

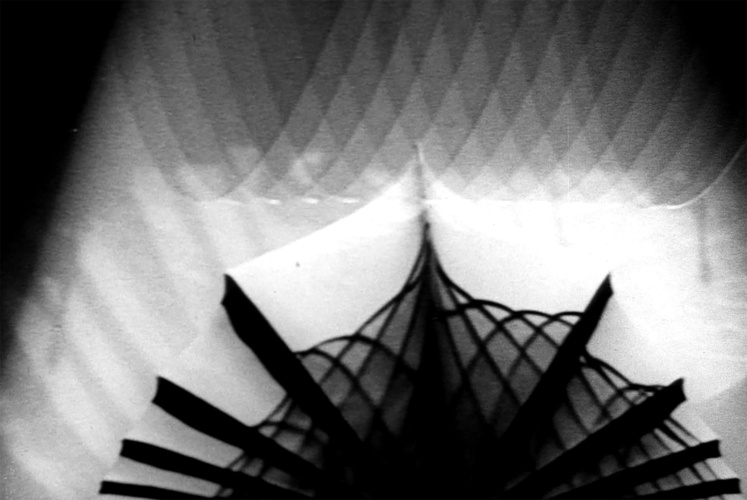

Se a questão disciplinar foi tornada obsoleta, a escultura [cativa no seu registo historicamente delimitado e não universalmente definido, Krauss de novo] parece ser também um termo a interrogar no título desta exposição. Estando "escultura" no seu título, então há ausências que me parecem primordiais, a saber, os filmes de Richard Serra, [por exemplo Hand Catching Lead de 1968] que se relacionam com as suas Verb Lists e que posicionam a escultura não só como um conjunto de acções mas como um território medial em reformulação: um conjunto de signos, gestos em palavras e em imagens em movimento. Os filmes, como as listas, são para Richard Serra, efectivamente escultura. Operação que atribui às obras de carácter escultórico uma presença operativa que ultrapassa a simples condição disciplinar que o título aponta, ainda que em "desmaterialização" potencialmente projectada. Ao afirmar um filme como escultura, Richard Serra valida uma operação pós-medium-specific e nesse sentido participa do que a noção de ‘cinema expandido’ advoca, com a inclusão, além do gesto, das dimensões de tempo e de movimento. As obras tridimensionais em Feixe de Luz nas quais o tempo [ou a sua passagem] é determinado pelo movimento, são Eclipse Ocular, 2008, de Gusmão + Paiva, e Cinema, 2016, de Francisco Tropa. E se o tempo ou a temporalidade, só podem ser contidos numa exposição por via da alusão [representação], então ambas as peças cumprem uma dupla alusão. São como maquetes de tempo e luz, Cinema como um modelo de si própria em duas escalas, e Eclipse Ocular como um joguete do universo, quase lúdico, potencialmente irónico que actua por sugestão.

Ao lado da peça de Gusmão + Paiva encontra-se Lemon de Hollis Frampton, filmmaker que trabalhou primordialmente contra a imprescindibilidade da narrativa experimentando efeitos simples sobre elementos banais, o que foi apelidado de "cinema estrutural". Neste sentido, a montagem, parece-me, cede a um paralelismo brando, ao deixar que o tema de ambas as peças pareça [e é uma aparência tentadora] que se equivale.

Mas a ideia de escultura também se encontra na transposição filmada de elementos considerados escultóricos [esculturas animadas] no caso de Susanne Themlitz. Themlitz elenca "carácteres"7, como formas de ser, num video de 1999, sem som, pontuado por texto, em que, por stopmotion, figuras em terracota tomam semblantes animados, lembrando a sua série Spectrals de 1996. O filme faz-nos pensar no seu resto, em elementos que ficam [como documentos?], evidências físicas de acções que se transformam, posteriormente, em objectos de colecção [obras de arte coleccionáveis]. A partir daqui, gostaria de pensar que a cronologia entre documento e obra se faz numa ordem que não necessita de sequência previamente determinada.

A passagem do documento à obra

No espaço expositivo a coexistência de obras com uma natureza "documental" com outras escultóricas é um dos pontos que gostaria de abordar.

A um primeiro olhar, se o documento existe para nos dar a compreender, a obra existe para desafiar a nossa compreensão e nesse sentido a convivência de peças de carácter documental com obras marcadamente não documentais num mesmo espaço pode obrigar a repensar a própria definição de obra de arte, se não mesmo de documento. Vejamos. Embora o olhar do presente os contextualize duplamente, olhamos o passado através de alguns deste filmes e, não obstante aquela duplicidade de contexto, essa é uma função imediata que um documento cumpre8. Mas através de uma obra de arte, olhamos também o futuro porque projectamos o nosso posicionamento no mesmo espaço [e tempo] que ela ocupa. Há [pelo menos] uma diferença fundamental entre a [maravilhosa] projecção dos filmes de Brancusi e a sala de Lis Rhodes que ajuda a explicar este ponto. Nos filmes de Brancusi olhamos [com deleite] uma época, na instalação de Rhodes colocamo-nos [vacilantes] na obra, datada claramente, mas transportada, através do nosso corpo, para o nosso presente.

E se acaso o limite entre obra e registo se esbate é porque a/o artista assim quis, não porque a nossa "febre de arquivo" o determina.

Sun Tunnels de Nancy Holt, de 1978, descreve a produção da obra com o mesmo nome9, tentando depois oferecer uma descrição filmada da experiência da mesma. A obra, bastante conhecida, está instalada no remoto vale do Great Basin Desert no Utah e é talvez das obras que mais claramente se afirma como site-specific. São quatro estruturas tubulares de grande dimensão que se posicionam para enquadrar o nascimento e pôr do sol nos solstícios de verão e de inverno, e também produzir projecções de constelações estelares no seu interior. Se quisermos ser rigorosos, o seu carácter site-specific requer a nossa presença para que se cumpra como obra, então a dimensão experiencial, do local [site], da sua relação com o firmamento, da sua espacialidade visitável, são o que a torna obra de arte. Lemos no filme: “inside the tubes is cool during the heat of the day and there is an echoe”, legenda que tenta colocar-nos na obra através da descrição da sua temperatura e condição sonora.

Interessa-me então pensar de que forma uma descrição se torna obra, se não a pode substituir? De que forma a documentação do fazer se pode afirmar como obra? São transferências que me interessam há várias décadas. A noção do documental enquanto obra de arte em potência não é problemática, mas a sua condição como obra merece um olhar escrutinador, não se trata simplesmente de o aceitar como tal. A questão principal para mim está no modo como o carácter de registo de um documento pode ou não sobrepor-se à dimensão de intencionalidade que uma obra de arte requer. Um resultado/outcome que incorpora os processos pode sem demasiada dúvida adquirir uma condição expositiva mas hesito perante a forma de mostrar o filme Sun Tunnels em Feixe de Luz. A sua montagem é contaminante e não só pelo som, muito bem colocado, espacializado, atrás de nós, projectando-nos para o espaço representado na imagem na tela. Para mim, o filme está desconfortável com as esculturas que o ladeiam porque, ao contrário destas, a sua proposta é claramente descritiva, ou seja não produtora de uma ilusão. O filme é importante em Feixe de Luz, mas a questão de montagem não é de somenos importância, em particular quando há uma dimensão sugestiva, que é também cénica, das restantes obras no mesmo espaço.

Vista da exposição Feixe de Luz: escultura projetada, cinema exposto no Centro de Arte Oliva, com Les films de Brancusi, 1923-1939 [Col. Centro Pompidou, Paris / Musée National d’Art Moderne /Centre de Création Industrielle]. Fotografia: Dinis Santos.

Neste sentido, a organização em tríptico dos filmes de Constantin Brancusi é muito eficaz porque, parece-me, deixa claras as suas qualidades espontânea [de registo quase mundano] e de produção [por vezes despretenciosa, por vezes experimental]. Realizados entre 1923 e 1939, e descobertos em 2010, estão hoje à guarda do Centro Georges Pompidou. Foram separados em três âmbitos: "Retratos + Dança"; "Construção de Esculturas" e "Esculturas no Espaço". Este último, de carácter mais experimental, revela a intimidade do atelier e com, sensualidade, percorre algumas das esculturas de Brancusi como se procurasse dar sentido à sua dimensão simbólica na leitura da sua tridimensionalidade. Parecem ser experiências que podem ter servido de estudo ou inspiração, mesmo de deleite, demonstrando que filmar a própria produção artística [e a técnica não tinha ainda a facilidade dos modos de produção de hoje] é um outro modo de a concretizar. No núcleo central há uma ênfase no fazer. Possui um carácter mais marcadamente documental no sentido em que o registo assume por vezes uma forma crua, um olhar sobre a materialidade da prática escultórica, a dureza da pedra, o peso das dimensões, as dificuldades de deslocamento em escala. Vemos Man Ray, que também filmou alguns destes momentos, particularidade interessante destes registos. Finalmente, no núcleo "Retratos + Dança" vemos corpos em acção, pessoas, Marcel Duchamp, Ezra Pound, Barbara Hepworth, interagindo. São documentos tocantes de uma era, que emocionam, como se vê-los no filme, ainda que permaneçam mudos e espectrais na intangibilidade da projecção, demonstrasse que aqueles seres icónicos afinal tivessem tido carne e vozes que apenas se adivinham. Há ainda neste núcleo experiências coreográficas por bailarinas, Florence Meyer entre outras, em experiências formais, quase cândidas com as peças de Brancusi. Estes filmes, passados a vídeo, são seguramente uma surpresa interessante da exposição.

A dança está presente também no filme Water Motor, 1978, de Babette Mangolte, um olhar sereno mas perspicaz sobre a dança de Trisha Brown. Babette Mangolte diz do making of de Water Motor:

“Eu (...) sabia que Trisha Brown podia dançar o solo duas vezes, talvez três, mas não mais do que isso, por isso, ao filmá-la, eu não tinha espaço para ensaios demorados da dança para testar o meu trabalho com a câmara. Tinha que o fazer bem à primeira.”10

Esta declaração faz-nos regressar à dimensão de temporaliade de que já atrás falei na qual o gesto [ou no caso o corpo em movimento] asseguram a sua forma temporal. O filme de pouco mais de seis minutos, tem esta agudeza de registo e apesar da Tate declarar que possui a cópia número quatro de uma edição de “cinco e duas provas de artista”11, a peça circula profusamente nas redes sociais. Esta disseminação importa-nos porque contribuiu para a desmaterialização do que atrás falei, o arquivo ultrapassa a fronteira institucional e desatomiza-se, filmes feitos em película tornam-se pixels fluidos, inseguros na sua mimetização de um meio analógico do passado.

Water Motor está, na montagem de Feixe de Luz, muito bem posicionado, dialoga com a coreografia, conscientemente desajeitada, que nós próprios executamos no centro da obra de Lis Rhodes. Além disso, a sua coexistência no mesmo espaço que a projecção de Mark Leckey cria uma interessante tensão entre diferentes tempos que a contaminação sonora valoriza. Há uma espacialização muito particular na montagem de Feixe de Luz que transcende a condição de projecção de obras de imagem em movimento. Esta espacialização, envolvente, acontece obviamente pela teatralidade do jogo de luz/sombra, mas também pela forma como o som está colocado no espaço, contaminando as obras entre si de uma forma que funciona conduzindo o espectador pelas galerias.

Apenas uma obra possui auscultadores, Parabola de Mary Ellen Bute. É uma abstracção sinfónica de 1937 em que um olhar fractal, de tonalidade futurista, se revolve em torno de uma escultura do artista Rutherford Boyd. A obra desta filmmaker tem a particularidade de se ter desenvolvido em estreita relação com ideias sonoras12. A sua presença em Feixe de Luz contribui para dar visibilidade à produção fílmica por mulheres, em particular tratando-se de uma artista que trabalhou, de forma experimental e pioneira, na primeira metade do século XX.

A noção de temporalidade13, adequada a um medium time-based, aplica-se a obras, não apenas performáticas, que passam por alterações no período da sua ocorrência, podendo ser ou não efémeras. Esta noção permite-nos abrir a discussão sobre o duracional/durational que me interessa pelas suas derivações [e para tentar esclarecer alguns mal entendidos] e, embora o espaço editorial deste texto não permita desenvolvê-la, irei colocá-la como ponto de chegada da análise a Feixe de Luz.

Diz-se que uma performance é duracional quando se "demora", quando a/o performer permanece. Há uma permanência que está associada à acção, e embora não haja um limite de tempo pré-definido para que uma performance seja classificada como "duracional", há uma relação com a ideia "tempo real"14. Neste sentido, o filme Sleep de Andy Warhol de 1963, por exemplo, poderia ser considerado uma obra "duracional". Mas o termo, seguramente ainda na infância da sua circulação, tem outras implicações. Implica principalmente um compromisso muito particular por parte de quem assiste, a saber: o compromisso de, no respeito pela obra em curso, gerir a própria liberdade de assitir ou desistir.

Embora o seu âmbito seja outro, do que o que nos ocupa neste texto, para Paul O’Neill e Claire Doherty o duracional permite passar da ideia de espectacularidade, no sentido em que ambos colocam o espectacular a partir de Guy Debord, para formas de engagement que definem o duracional. Na introdução a Locating the Producers lê-se que “[...] processos duracionais de comissariar que empregam modos de operar co-produtivos e socialmente envolvidos, afastam-se do modo espectacularizado de relações sociais [tal como] definido por Guy Debord [...]15.” [O’Neill & Doherty, 2011, p.9].

Neste argumento, proponho que, tendo por base a associação do espectacular ao "cinema expandido" bem como a conotação deste, na sua génese, com o domínio da comunicação, tal como anteriormente visto, possamos efectivar uma operação similar. Isto é, com base numa proposta duracional uma exposição com o carácter de Feixe de Luz posiciona-se além dos movimentos de "cinema expandido" porque enquadra um contexto social [a história recente da curadoria, por exemplo] que implica a consciência de que a experiência da obra de arte, como acima vimos, não é unívoca, e a sua disseminação e arquivo quebraram já as barreiras institucionais. Temporalidade, numa exposição que tem por base o movimento, em imagem, matéria e ilusão lumínica, cumpre aquela consciência.

Poderíamos perguntar de forma mais alargada, e não apenas em relação a obras que sejam time-based, o que pode a dimensão duracional fazer por um arquivo ou por uma colecção museológica/institucional? Naturalmente, não sem antes ter interrogado o que faz um arquivo [ou o acto de coleccionar] a uma obra? Como a altera para além da preservação e eventual mostra/display? A dimensão duracional aplica-se, diria, porque arquivar e coleccionar têm [têm que ter] uma dimensão dialógica sem a qual o seu contexto [duplo como atrás vimos] se perde. As condições que aqui tentei debater são, do meu ponto de vista, o que permite declarar o duracional como formato de produção, exposição e, em última instância, de arquivo/colecção, da obra de arte temporal.

Feixe de Luz: Escultura Projetada, Cinema Exposto

Gabriela Vaz-Pinheiro é formada em Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, possui o Doutoramento por projecto pelo Chelsea College. Leccionou na Central St. Martins College of Art & Design, em Londres, entre 1998 e 2006. Os seus interesses dividem-se pela prática artística, o ensino da arte, e também a investigação e escrita críticas. O seu trabalho artístico reflecte sobre questões identitárias e contextuais, como forma de interrogar a própria noção de indivíduo, entre narrativas pessoais e sociais. Tem realizado trabalho curatorial com várias colecções institucionais e também em contextos expositivos alternativos, tendo sido responsável pelo Programa de Arte e Arquitectura de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. Possui actividade editorial regular em que se incluem algumas publicações de artista. Ensina, desde 2004, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde é Membro Integrado do i2ads, Instituto de Investigação em Arte Design e Sociedade.

Feixe de Luz: escultura projetada, cinema exposto (2022). Vistas da exposição. Fotografia: Dinis Santos. Cortesia Centro de Arte Oliva.

Notas:

1"When we say expanded cinema we actually mean expanded consciousness. Expanded cinema does not mean computer films, video phosphors, atomic light, or spherical projections. Expanded cinema isn't a movie at all: like life it's a process of becoming [...]”. Gene Youngblood, Expanded Cinema, USA & Canada, P. Dutton & Co., Inc., New York, Introduction by R. Buckminster Fuller, [1970] [p.41] [Citação em tradução livre].

2Ele escreve por exemplo: “Individual personal expression through videotape has begun only recently, and the artist who works with videotape as his own personal medium of expression is still quite rare.” frase que assinala várias daquelas limitações. [Youngblood, 1970, p.263].

3Poderíamos também examinar o termo expandido recorrendo a Rosalind Krauss, que, como se sabe, viria a consolidar, na definição de campo expandido de 1979, a noção de que são “as operações lógicas dentro de um dado conjunto de termos culturais”, isto é as condições culturais de produção ou modos de produção de um dado tempo, que determinam [definem] uma prática ou medium, e não a sua inscrição disciplinar; mas iríamos afastar-nos do cerne de Feixe de Luz. Ver Rosalind Krauss, “Sculpture in the Expanded Field”, in October, Vol. 8. [Spring, 1979], p. 42. [A frase encontra-se transcrita em tradução livre].

4Entre 1963 e 1965 dinamizou o Movie-Drome, um espaço laboratorial em Nova Iorque no qual testou os seus enormes murais, os chamados “movie-murals”.

5Não será de mais referir como este facto contribui para facilitar o acesso destas obras em espaço expositivo e consolidar públicos num local geograficamente periférico como é o Centro de Arte Oliva.

6Para mais ver a transcrição da excelente palestra de Valie Export “Expanded Cinema as Expanded Reality” de Outubro de 2003 onde ela diz ao segundo parágrafo: “I have found a way to continue expanded cinema in my physical performances in which I, as the centrepoint for the performance, position the human body as a sign, as a code for social and artistic expression”. In https://www.sensesofcinema.com/2003/peter-tscherkassky-the-austrian-avant-garde/expanded_cinema/. [Consultado em dezembro 2022]. [Frase em tradução livre].

7Forço aqui um certo anglicismo na ambiguidade que funciona na língua inglesa entre ‘character’ enquanto personagem e carácter.

8Em nota paralela, importa referir que aquela duplicidade de contexto, o da produção de um objecto ou evento e o do momento da sua análise, é absolutamente incontornável na análise histórica. E isto seria óbvio não fosse a frequência de discursos que o esquecem produzindo contextualizações acríticas de obras do passado nomeadamente aquelas que tenham sido produzidas em momentos históricos politicamente problemáticos ou essencialistas. É um problema actual que, nos tempos que correm, merece um escrutínio que o espaço deste texto não contempla.

9Sun Tunnels, Nancy Holt, 1973-76, Great Basin Desert, Utah. Cimento armado, aço, terra. Dimensões gerais: 2.8 x 26.2 x 16.2 m; comprimento na diagonal: 86 ft. [26.2 m]. Colecção Dia Art Foundation, apoio Holt/Smithson Foundation e Dia Art Foundation.

10"I also knew that Trisha could dance the solo twice in one day maybe three times but no more, so in filming it, I had no room for lengthy rehearsal of the dance to practice my camera work. I had to do well the first time.”, Babette Mangolte, “On the Making of Water Motor, a dance by Trisha Brown filmed by Babette Mangolte” in https://babettemangolte.org/maps2.html [2017, Sexto parágrafo]. [Consultado em Dezembro 2022]. [Citação em tradução livre].

11In “Summary” texto didáctico sobre Water Motor. In https://www.tate.org.uk/art/artworks/mangolte-trisha-brown-water-motor-t14764 [Consultado em Dezembro 2022].

12A obra em exposição tem como base sonora a peça musical La Création du monde por Darius Milhaud. Ver: Seeing Sound: Bute retrospective, Center for Visual Music

http://www.centerforvisualmusic.org/ButeRetrospective.htm. Para um apanhado dos filmes de Mary Ellen Bute ver ainda William Moritz, Mary Ellen Bute: Seeing Sound em https://www.awn.com/mag/issue1.2/articles1.2/moritz1.2.html [Ambas as páginas consultadas em dezembro 2022].

13Diferente da ideia de temporário que é uma noção aplicada a obras não permanentes, isto é obras que têm um tempo de existência em regra pré-determinado, mas que não supõem a dimensão ‘duracional’.

14Ver por exemplo: Edward Scheer, “Introduction: The end of spatiality or the meaning of duration” in Performance Research, A Journal of the Performing Arts, Volume 17, 2012 - Issue 5: On Duration [2012] [pp.1-3].

15A citação completa é como segue: “In this sense, durational commissioning processes that employ co-productive and socially-engaged modes of operation move away from the spectacularised mode of social relations, defined by Guy Debord, in which shared experience is atomised and consumption is undertaken without agency to create a false togetherness.” Paul O’Neill & Claire Doherty [eds.], Locating the Producers: Durational Approaches to Public Art, Antennae Valiz, Amsterdam [2011, p.9]. [Citação em tradução livre].