Guerrilla Girls Shout-Out! Arquivo Gráfico de Alice Neel

Acção — arquivo — [re]acção[1], uma reflexão a propósito de Guerrilla Girls Shout-Out! Arquivo Gráfico de Alice Neel

Irei tentar fazer esta reflexão por dois ângulos principais[2]. Por um lado, procurar estabelecer uma ligação entre acção e arquivo, recuperando acções das Guerrilla Girls, a sua passagem à condição de arquivo, e a forma como este pode ser significante para a emergência de novas acções, que a exposição patente na Rampa concretiza. E por outro, afirmar [ou melhor reafirmar] a necessidade de fazer evoluir o discurso feminista e pós-feminista à luz da actualidade que vivemos.

Começo por dizer que seria talvez importante retraçar as genealogias, evolução e multiplicidade dos discursos em torno da própria ideia de arquivo, de Derrida a Foucault, ou mais recentemente Enzewor, mas o espaço editorial deste texto tornaria esta em mais uma questão apenas aflorada. Pretendo inicialmente levantar algumas pontas para discussões [ainda] muito necessárias sobre representação e representatividade, sobre cegueira e invisibilidades... para depois trazer à escrita alguns assuntos que me interessam e têm ocupado desde há algum tempo.

Vejamos porque me interessa a relação entre acção e arquivo. Simone Osthoff, logo na abertura do seu Performing the Archive[3] diz:

Na arte contemporânea, as performances no, com e do arquivo continuam a produzir uma transformação do arquivo como repositório de documentos para o arquivo como meio dinâmico e gerador. Artistas que literalmente exibiram o arquivo como obra de arte e aqueles que questionaram os limites institucionais do arquivo contribuíram para mudar a sua antiga estabilidade, função, uso e significado.

A atracção por múltiplas formas de aferição e tradução, pelo documento enquanto meio e obra — basta lembrar a exposição intitulada Information no Moma em 1970 — afirma-se, como se sabe, em muita arte conceptual na segunda metade do século XX. E apesar de no catálogo de Information Kynaston L. McShine afirmar que “[e]xclusions are always a disappointment”[4], em 95 artistas listados contam-se 7 mulheres artistas individuais e uma como elemento de um par. Visto do início da terceira década do século XXI parece até estranho, mas quase desculpável! Afinal tinha passado pouco tempo desde o Maio de 68, estava-se nos Estados Unidos [a Press Release daquela exposição afirma a necessidade de colmatar o atraso dos EUA em relação à Europa no que toca a mostrar certos artistas na vanguarda do momento].

A verdade é que, e não obstante os discursos feministas que se faziam ouvir, considerar a arte feita por mulheres não era uma questão nos anos 70, como em larga medida, para muitos, continua a não ser na actualidade. Veremos mais à frente que isto importa obviamente não como objectivo curatorial, argumento que costuma funcionar como alegada atenuante para os desequilibrios que ainda persistem, mas antes como afirmação e procura de paridade, responsabilidade que por determinação intelectual não haveria de ser insólita entre artistas ou intelectuais. Mais gravemente, a condição identitária [de género, raça, etnia, etc] não era, nos anos 70, considerada importante porque a questão da representação na sua dimensão política não tinha ainda [incrivelmente] assomado às consciências. Uma arte interessada pela crítica às instituições, museológicas ou sociais, interessar-se-ia eventualmente também pelas formas como os processos de representação [e de representatividade] estariam a ser conduzidos.

Falarei de uma cegueira na sociedade que, mesmo de forma involuntária ou inconsciente, partilhamos. Herdada de uma mentalidade e uma semântica ancestrais, esta cegueira [desatenção, por vezes acomodação] implementa distorções na paridade de género, e em tantas outras frentes, na nossa existência... É uma luta comum e alargada.

Em 1995 Nina Felshin publicava o seu But Is It Art? The Spirit of Art as Activism procurando tomar o pulso a formas de arte que, nas décadas anteriores tinham começado a empenhar-se em abordar questões que afectavam a comunidade artística mas não só. Ela escreve: Com um pé no mundo da arte e outro no mundo do activismo político e da organização comunitária, um notável híbrido surgiu em meados dos anos 1970, [e] expandiu-se nos anos 1980 [...].

Referia Felshin que, naquele momento, já aquelas formas alcançavam massa crítica e se institucionalizavam [...][5], ia a década de 90 a meio. Olhando agora aquele conjunto de reflexões sobre 12 práticas que Felshin escolhe para debater uma arte que se abre ao espaço sociopolítico e se compromete com ideias [e ideais] de mudança social, parecem-nos tais exemplos incrivelmente actuais na sua pertinência e, ao mesmo tempo, ficamos conscientes de como as mudanças que aquelas décadas parecia terem operado se vieram a revelar afinal tão profundamente frágeis nas décadas de viragem do século. Voltarei a esta consciência [e frustração] um pouco mais à frente.

O método de actuação das Guerrilla Girls serve-se então dos procedimentos acima referidos, traduzindo visualmente dados estatísticos que permitem afirmar a luta pela visibilidade da arte feita por mulheres. O seu contributo, numa época em que a sociedade parecia não querer acordar para uma série de problemas decorrentes das tentativas de afirmação de comunidades consideradas marginais, retrabalha a arte conceptual, atraída, como acima se disse, por aferições meta-visuais e a desmaterialização objectual; pela crítica institucional, que se lhe segue pela mão de artistas como Hans Haacke[6]; e abraça uma forma activista de performance, contribuindo para posicionar os lugares institucionais como lugares de resistência e reforçando a complexidade e a porosidade do dentro e fora da instituição museológica.

Este é um facto inegável do seu contributo. Desmontar o museu enquanto construção histórica apaziguada e inquestionada. Estaremos hoje talvez mais próximos de considerar a instituição museológica como um lugar de impossível neutralidade. Próximos, mas hesitantes, porque ainda parcialmente cegos por uma sujeição, frequentemente automática, a uma mentalidade demasiado entranhada nos comportamentos sociais, na linguagem comum e no funcionamento sistémico das instituições.

Ocorrer-me-ia dizer que não seremos nunca diretamente culpabilizáveis pelos erros de uma civilização ancestral [e isto também é uma discussão pertinente nos dias que correm], mas gostaria de acrescentar que seremos sempre responsáveis por a fazer avançar, na escala individual e na escala colectiva

E o que me interessa na dimensão operativa do arquivo é precisamente a forma como o corpo é também um arquivo. Um arquivo de civilização que, reitero, importa fazer avançar, e de trauma que importa, com urgência, encarar.

Sobre o Arquivo Gráfico de Alice Neel na Rampa.

A Rampa é um espaço quase em bruto, situado no Pátio do Bolhão, central na cidade e escondido ao mesmo tempo. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos que tem apresentado primordialmente uma programação de performance e de moving image, prestando particular atenção a histórias menos main stream ou arquivos menos celebrados, e nestes sentidos é um espaço sui generis que se vem afirmando na cidade do Porto.

Guerrilla Shout-out! organiza-se como um projecto de multicamada comissariado por Vera Carmo, Susana Gaudêncio, Rebecca Moradalizadeh e Melissa Rodrigues, grupo a que se juntou Alice Neel que se deslocou ao Porto para uma conversa na Faculdade de Belas Artes e para trabalhar com os colectivos convocados pelas curadoras e instalar a exposição que aqui nos ocupa. A proposta curatorial assenta num pressuposto de curadoria participada a partir do trabalho de colectivos feministas da cidade, a saber: "o ‘Coletivo Afreketê’, o ‘Coletivo Feminismos Sobre Rodas’ e o ‘Coletivo MAAD’, e a artista Mariana Morais [responsável pelo projeto ‘Headless Women in Public Art’], [...] que no espaço da Oficina Mescla durante quatro sessões de trabalho, utilizando procedimentos próximos aos originais das Guerrilla Girls, [pensaram] sobre a realidade portuguesa"[7].

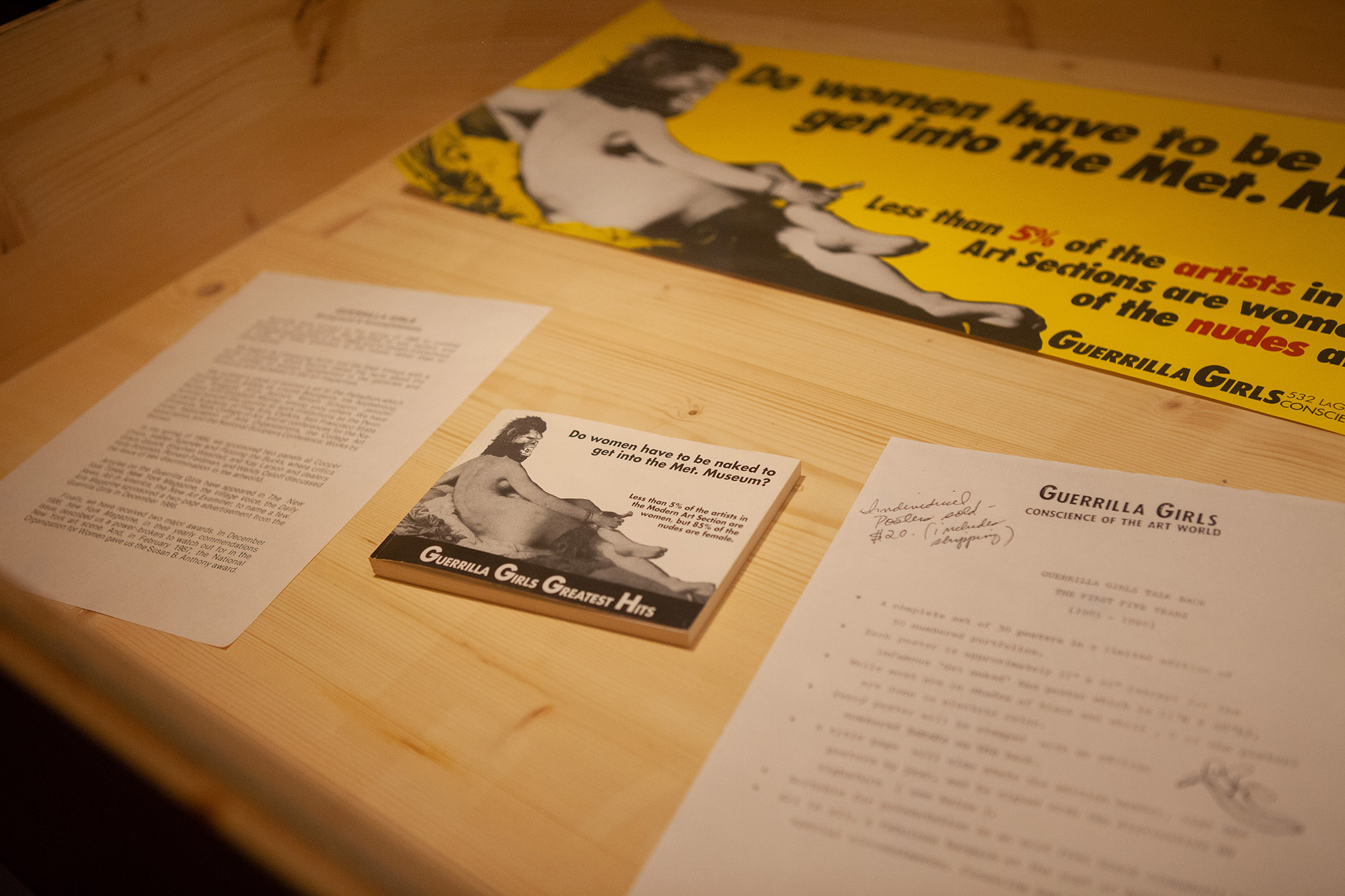

A este grupo juntou-se Alice Neel com quem foram montados os elementos gráficos e a organização dos documentos que compõem a exposição. Na primeira sala, além de um conjunto de mesas/vitrine com vários objectos, postais, autocolantes e pequenos catálogos, a exposição apresenta a projecção da gravação de uma conferência pelas Guerrilla Girls na Simmons College em 1997, uma sequência em slideshow de recortes de jornais entre 1985 e 2000, e, em jeito de ponto alto, uma parede inteiramente coberta de posters pontuada por uma mão cheia de altifalantes de onde sai a voz de Alice Neel em gravações das conversas com as curadoras nos meses de preparação da exposição. São relatos actuais que reflectem sobre o histórico das Guerrilla Girls pela voz de uma delas. Esta parede funciona como referência/descontextualização de processos de rua para o espaço expositivo, estratégia complementada por uma componente de espaço público em que foram disseminados alguns dos cartazes patentes no mural montado na Rampa.

Vera Carmo escreve no texto da folha de sala que o processo curatorial pretendeu “[e]ncarar os cartazes das Guerrilla Girls não como obras de arte musealizadas[8], — já contextualizados vezes sem conta ao longo das últimas décadas — mas como ‘arquivo vivo’.” E sobre a evolução das metodologias de trabalho Vera Carmo diz que tal “[...] obrigou a reformular as questões subjacentes à curadoria. A um conjunto de perguntas inicial centrado em como mostrar? substituiu-se uma nova série de interrogações relacionadas com o que aprender?.”

Voltarei a esta intenção metodológica um pouco mais à frente.

A conversa com que Alice Neel nos presenteou na FBAUP esteve concorrida e participada e antecedeu a abertura ao público da exposição na Rampa. Alice Neel foi, no palco da Aula Magna, uma presença simultaneamente frágil e poderosa, puerilmente ameaçadora na sua máscara de gorila com várias décadas de uso e da qual o pequeno microfone caía com frequência. Estava um dia de calor e o desconforto da artista era palpável, pela condição de mascarada mas também pela invisibilidade, melhor diria, pela multiplicidade da sua identidade que se adivinha ter sido difícil de suster durante décadas: ser uma Guerrilla Girl, ser Alice Neel e ser também uma professora [sem máscara] criando um filho sozinha. E apesar de todo esse peso palpável, os seus gestos transmitiam uma enorme generosidade e um contagiante entusiasmo.

A conversa e as sessões de trabalho anteriores à exposição cumprem uma forma de continuidade e de actualização da missão das Guerrilla Girls sublinhando a pertinência da discussão lançada há décadas. Particularmente, o levantamento feito no contexto portuense, tanto no domínio das galerias como no espaço público, traz à luz desequilíbrios semelhantes aos detectados nos anos 70 e 80 por aquele colectivo. A questão que aqui coloco é que a falta de paridade de género parte de uma espécie de cegueira eventualmente involuntária mas também indesculpável num momento como o que vivemos. Reequilibrar a sociedade ou as instituições, a representação em espaço público ou em exposições e colecções, é um processo demorado. Demasiado demorado... como plantar uma floresta que é muito mais célere desmatar, muito mais difícil ampliar ou cuidar. Esta exposição deixou-me a pensar que a própria noção de feminismo continua a não se esgotar e arriscaria reiterar o que tenho defendido noutras instâncias, a saber, pensar as ideias de diferença a partir da noção de anti-essencialismo, [de género, raça, cultura, nacionalidade e por aí fora], como uma formulação que contendo o feminismo o expande.

Ana Gabriela Macedo, na publicação Musas em Ação que atrás mencionei, fala da “inscrição da diferença e da heteroglossia feminina nos cânones da Arte” e mais à frente de um Feminismo ‘plural’ que reconhece a existência do factor da diferença como uma recusa da hegemonia de um tipo de Feminismo sobre outro.” [2022, pp. 34 e 35]. Então, o anti-essencialismo abarcaria também todos os possíveis feminismos. E precisamos de todos os feminismos e de todos os anti-essencialismos!

Um pouco sobre anti-essencialismo.

Charlotte Witt no seu texto Anti-Essentialism in Feminist Theory apresenta-nos três posições para o anti-essencialismo que resumirei de seguida.

Primeiro, the exclusion argument de Elisabeth Spelman. O argumento exclusionário contra o essencialismo constesta o feminismo essencialista que exclui certas mulheres, como por exemplo mulheres negras. O argumento de instabilidade [the instability argument] de Drucilla Cornell acredita que todos os grupos são arbitrários e instáveis devido à natureza da linguagem. O essencialismo feminista acredita que a linguagem pode ser expurgada do seu caráter normativo o que é contestado pelo anti-essencialismo já que a linguagem não pode nunca ser purificada. Finalmente, the power argument de Judith Butler, que procura expor as condições sob as quais um sistema de categorias emerge numa sociedade, dado que o processo de afirmação de distinções categóricas é inerentemente um exercício de poder. Charlotte Witt acrescenta a estes argumentos o que ela chama de argumento central [the core argument] que se baseia em duas premissas base: a primeira equaciona o essencialismo com o biologismo. A segunda é de que o género é construído socialmente e não um dado puramente biológico ou natural[9]. A partir deste argumento se desmonta a passagem de uma categorização biológica para uma estratificação de privilégios sociais. E esta extrapolação é o que o pensamento anti-essencialista contesta. É Simone de Beauvoir que afirma que “mulheres fazem-se não nascem”. Não quer dizer que a biologia não forneça distinções biológicas e corporais, sabemos que sim, o que isto quer dizer é que as funções que são atribuidas a essas distinções não podem ser essencialistas no sentido em que o contexto social e cultural em que os corpos existem [crescem, são educados, etc.] constrói e define as respectivas funções à luz do que os argumentos acima descritos determinam: exclusões, distorções de linguagem e exercícios de poder.

Digo frequentemente que serei feminista enquanto houver uma mulher no mundo a sofrer discriminação mas também costumo dar voz à consciência de saber que, ainda que em muitos aspectos me encontre numa posição de privilégio, não estou ao abrigo de ser, eu própria, discriminada. Tal consciência permite-me precisamente auscultar e questionar os meus próprios gestos eventualmente hegemónicos, preconceituosos ou descuidados, mas também me permite questionar as posições de privilégio de outros sobre mim ou sobre outrem. E esta é precisamente uma das formas do meu privilégio: poder usufruir de oportunidades para denunciar a injustiça do privilégio de alguns sobre outros/as.

Interrogarmo-nos sobre a importância de falar de tudo isto está directamente ligado ao facto de hoje, talvez mais do que nunca, estarmos conscientes de que a nossa influência sobre o mundo — nós em nome de quem arrisco falar, aquelas e aqueles que têm memória de revoluções mesmo que não as tenham vivido de facto, aquelas e aqueles que apregoam uma consciência da injustiça social — a nossa influência sobre o mundo, dizia, afinal não surtiu o efeito que imagináramos. Não fomos muitos de nós apanhados de franca surpresa pelos fenómenos populistas que têm assolado o mundo e regredido as mentalidades? E se é pela linguagem que o poder de tais fenómenos também se afirma, será pela linguagem que a sua desmontagem poderá ter lugar. Sendo a linguagem, como se viu, o lugar de construção identitária, será, também por isso, o lugar da naturalização de uma certa tipicidade discursiva e comportamental: por exemplo, não ouvimos tantas vezes falar do feminino na arte com uma espécie de pendor temático fatalista? Aquela arte que é chamada de ‘tipicamente feminina’ como se o feminino fosse um conjunto de temas. E um outro ponto que atrapalha a validação social da arte feita por mulheres: considerar o domínio do pessoal na arte não só como menor, mas mais problematicamente como feminino. As Guerrilla Girls entenderam que seria também pela linguagem, e por uma linguagem visual clara e facilmente identificável, que a desmontagem da discriminação sistémica poderia ter lugar. Será então pela linguagem que os essencialismos se deverão desnaturalizar e desmontar.

Vivemos tempos em que o sujeito dos nossos discursos — este nós incluído — tem que ser repensado. Dizer nós é assumir que todo o mundo nos entende e que falamos em nome de um qualquer corpo colectivo. Ora este corpo colectivo ... [na verdade, qualquer corpo colectivo] não é uma entidade estável ou previsível. Um pouco acima escrevi as mulheres quando tal corpo colectivo é, na verdade, constituído por uma diversidade de singularidades que torna as lutas necessárias ainda mais difíceis. Introduzo aqui brevemente o conceito de simultaneidade de singularidades que procura enquadrar modos de identificação e representação que possam trabalhar no sentido anti-essencialista na definição da identidade, isto é, possibilitem os discursos sobre as identidades, valorizando-as na consciência da sua própria temporalidade e fluidez. Como fazer então? Como construir uma narrativa abrangente e significante contemplando ainda assim a possibilidade da diferença? E como fazer isto resistindo à ideia do relativismo que é a forma perigosa através da qual os essencialismos se instalam?

Dizer que cada cultura pode agir segundo os seus próprios cânones significaria não questionar que em alguma zona do globo se continuem a matar baleias mesmo que estejam em extinção, ou aceitar sem pestanejar a mutilação genital feminina porque é praticada em culturas que não a nossa! Então como fazer? A verdade é que uma parte da responsabilidade que carregamos por sermos humanos diz respeito ao colectivo, este de que falo agora um colectivo planetário, diverso e profundamente interdependente. Porque as baleias são parte de um ecossistema sem fronteiras que urge preservar, e o corpo de cada um e cada uma, na saúde e no bem-estar, é pertença de si próprio e tem direito a ser respeitado. E aqui de novo, urge lutar contra aquela forma de essencialismo que determina que as culturas e a identidade são dados perenes e estáveis, cristalizados no tempo e invioláveis na sua essência, quando ambas são de facto fruto de mudança e evolução constantes.

E então, qual a consequência das acções que levamos a cabo? Isabel Sabino no seu texto de 2012 E se eu fosse uma Guerrilla Girl? pergunta isso mesmo. Ela escreve: "Perante os números dos quadros obtidos, seria normal esperar-se que alguém se sentisse no dever de fazer alguma coisa." [2012, p. 199][10]. O texto é um condicional discorrido, um rol de possibilidades no qual vamos projectando a frustração pressentida de que acima falei, como um jogo infantil de faz de conta que sabemos não mudará a realidade, porque aquele alguém é uma entidade ‘desapessoada’. Perguntamo-nos: como corrigir os desequilíbrios se são tão vastos e arraigados? E como recusar individualmente a violência estrutural? As instituições, como Witt refere, adoptam facilmente gestos de representação frequentemente superficiais ou formais em vez de um real reconhecimento dos processos de exclusão que nelas persistem. Com a referência àquele texto de Isabel Sabino chegamos à segunda sala onde a frase-título se exibe no estilo gráfico das Guerrilla Girls na parede de fundo. Abrindo-se à activação pelo público que os pode levar consigo, a sala tem ainda umas paletes com várias pilhas dos cartazes produzidos pelos colectivos nas oficinas preparatórias, além de uma secretária com um Livro de Reclamações apto a receber contributos. As oficinas convocaram uma forma de participação ao estabelecerem uma curadoria colectiva, a exposição convoca uma forma de activação ao permitir inserções de pontos de vista e a disseminação dos seus objectos pelo público [vem à memória as pilhas de Félix Gonzalez-Torres].

Necessariamente, este texto deixa uma boa mão cheia de questões importantes por aprofundar, a saber: a questão da importância de um feminismo anti-essencialista; a recusa de um relativismo cultural danoso; o caminho para a ultrapassagem da neutralidade do museu; a relação do/a observador/a com a obra de arte e as diferenças entre participação e activação; a questão do neutro como masculino e as consequências para a visibilidade da produção [de conhecimento e arte] pelas mulheres[11]; deambulações para as quais a exposição patente na Rampa serviu de pretexto e que espero tenham deixado em aberto discussões múltiplas e em urgência continuada.

Gostaria ainda de referir duas outras questões: a necessidade de uma crítica do olhar e a sua consequência para a noção de pós-colonialidade; e a ideia de arte pós-autónoma num contexto em que cada vez mais artistas se interessam por práticas que supõem alguma forma de impacto no mundo.

Foram as Guerrilla Girls que famosamente perguntaram num dos seus mais famosos cartazes Do women have to be naked to be in the museum? aludindo, como se sabe, à presença das mulheres nos museus primordialmente através da representação do seu corpo nu... Ou seja, para serem olhadas! Um importante contributo do pensamento feminista, reconhecido por, entre outros, pensadores como Edward Soja a quem devemos uma leitura da teoria feminista de bell hooks, por exemplo, o que o pensamento feminista nos revelou, dizia, foi, com clareza e assertividade, a importância e necessidade de uma desmontagem do olhar; que o olhar é uma prática e supõe um exercício de poder; que o corpo feminino, tendencialmente destinado a ser olhado e pelo olhar masculino, é pertença própria e não parte passiva sob o exercício do olhar, e... Pasme-se... Que as mulheres também olham! E finalmente que o outro, os outros, também nos devolvem o olhar... Haveria então, aqui uma extrapolação possível para pensarmos toda a história colonial com base nesta desmontagem, insistir que a crítica da visão supõe a desconstrução de todo um edifício civilizacional montado com base no olhar e o olhar enquanto ponto de vista fixo, masculino, branco e ocidental. Estaríamos, então, contribuindo para perspectivar politicamente o feminismo ao mesmo tempo considerando a dimensão geográfica e geopolítica da identidade e do exercício do olhar. Daqui ao entendimento de uma emergência de paridade contra o desequilíbrio das forças de poder em jogo no mundo conducente a uma justiça social, seria, quem sabe, um passo curto e imediato!

Finalmente, sobre a arte pós-autónoma, conceito criado na década de 90 por Michael Lingner, artista conceptual alemão recentemente falecido. Sabemos que os critérios de julgamento estéticos, na tradição kantiana e hegeliana, consideram a arte como uma actividade que se justifica na sua própria autonomia como forma de superação e transfiguração do caos do mundo. Fórmulas de um sistema de pensamento que, como sabemos, vigoraram pelos séculos e vêm a ser determinantes nas formas, estabelecidas no Modernismo e mantidas em abordagens pós-modernistas, da autonomia do artista por relação com o mundo. Uma Arte Pós-Autónoma supõe práticas que desmontam tais formas estabelecidas. Um Arte Pós-Autónoma seria também capaz de estabelecer e tirar partido de conexões que contribuam para uma sociedade menos excludente. Escrevi em tempos a propósito de um projecto que procurou tais conexões:

[...] aqueles modos de conexão determinam que os processos artísticos e de produção mais tradicional de conhecimento cada vez menos podem pretender existir sem uma consciência aguda do seu próprio posicionamento entre si e no mundo, fatalidade que tem sido, para a arte, muitas vezes chamada de condição pós-autónoma[12].

E as Guerrilla Girls não se interessaram apenas pela questão da representação das mulheres pelo sistema da arte, como o seu cartaz, pungentemente actual 10 trashy ideas about the environment demonstra.

Uma Arte Pós-Autónoma distingue-se dos modos de contaminação que a Pop Art instituiu ou das utopias de vanguarda sob o lema Art into Life, pelos meios que utiliza, a saber:

“(...) apoiar e incorporar uma transformação política pela qual os participantes humanos subscrevem um processo aberto de aprendizagem mútua e definem e activam um espaço produtivo fora do capitalismo e seu modo de produção competitivo”.[13]

E esta é provavelmente a melhor definição para o formato curatorial que Vera Carmo, Susana Gaudêncio, Rebecca Moradalizadeh e Melissa Rodrigues pretenderam para Guerrilla Shout-out!

Gabriela Vaz-Pinheiro é formada em Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, possui o Doutoramento por projecto pelo Chelsea College. Leccionou na Central St. Martins College of Art & Design, em Londres, entre 1998 e 2006. Os seus interesses dividem-se pela prática artística, o ensino da arte, e também a investigação e escrita críticas. O seu trabalho artístico reflecte sobre questões identitárias e contextuais, como forma de interrogar a própria noção de indivíduo, entre narrativas pessoais e sociais. Tem realizado trabalho curatorial com várias colecções institucionais e também em contextos expositivos alternativos, tendo sido responsável pelo Programa de Arte e Arquitectura de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. Possui actividade editorial regular em que se incluem algumas publicações de artista. Ensina, desde 2004, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde é Membro Integrado do i2ads, Instituto de Investigação em Arte Design e Sociedade.

Guerrilla Girls Shout-Out! Arquivo Gráfico de Alice Neel. Vistas gerais da exposição na RAMPA. Cortesia da artista RAMPA, Porto.

Notas:

[1] O texto está escrito segundo a ortografia europeia anterior ao Acordo Ortográfico de 1990.

[2]Algumas das ideias que irei desenvolver neste texto foram também partilhadas num contexto de oralidade no lançamento do livro “Musas em Ação” que recentemente tive o privilégio de apresentar na Casa Comum da Universidade do Porto a convite de Maria de Fátima Lambert. Maria de Fátima Lambert e Hugo Monteiro [Coord.], Musas em Ação, personalidades, ideias e obras, INED, UPorto Press, Porto, 2022.

[3]Tradução livre de: “In contemporary art, performances in, with, and of the archive continue to produce a transformation of the archive as a repository of documents to the archive as a dynamic and gener- ative medium. Artists who literally exhibited the archive as artwork, and those who questioned the archive’s institutional boundaries, contributed to change the archive’s former stability, function, use, and meaning.” Simone Osthoff, Atropos Press, NY, NY, 2009 [p.1.]

[4] MoMA [Última consulta a 11/07/22].

[5]Tradução livre de : “With one foot in the art world and the other in the world of political activism and community organizing, a remarkable hybrid emerged in the mid-1970s, expanded in the 1980s, and is reaching critical mass and becoming institutionalized in the 1990s.” Nina Felshin, But Is It Art? The spirit of art as activism, Bay Press, Washington, [1995] 2006 [p.9].

[6]Artista que, como se sabe, teve a sua instalação “Poll” retirada da exposição “Information” por criticar as conexões políticas do museu. Mais tarde, como sabemos, a chamada Institutional Critique virá e insitucionalizar-se.

[7]Retirado do website [Última consulta em 11/07/2022].

[8]Grande parte do arquivo das Guerrilla Girls encontra-se depositado no Getty Museum. Alice Neel foi muito clara sobre o tempo de actuação do colectivo ter terminado em 2000, informando que as actuais auto-intituladas Guerrilla Girls são uma versão marketing das ideias e artefactos produzidos originalmente entre os anos 80 e 2000.

[9]Tradução solta e sumariada dos conceitos de Charlotte Witt no texto “Anti-Essentialism in Feminist Theory” in Philosophical Topics, Vol. 23, No. 2, Feminist Perspectives on Language, Knowledge, and Reality, University of Arkansas Press, [FALL 1995], pp. 321-344. cuja consulta se aconselha. [Última consulta em 11/07/2022].

[10]Isabel Sabino, “E se eu fosse uma guerrilla girl?” in Cristina Pratas Cruzeiro e Rui Oliveira Lopes [eds.], Arte e género, Mulheres e Criação Artistica, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. CIEBA, Lisboa, 2012, p. 186-206. Repositório. [Última consulta 11/07/2022].

[11]Em linha com a ideia do neutro como masculino, em jeito de nota, deixo uma contestação, que tenho avançado de forma veemente, relativamente à difundida utilização da inicial de autores pela última versão da norma APA que, em nome de uma alegada paridade, perpetua a invisibilidade secular da produção do conhecimento por mulheres. E a APA é apenas mais uma das situações em que as regras sociais que contaminam os automatismos do mundo electrónico e administrativo, que utilizamos de forma cega e inquestionada e que veiculam mentalidades e processos de poder excludentes. Pergunto às académicas e académicos: tantos séculos de invisibilidade da produção de conhecimento pelas mulheres não justificariam assumir o primeiro nome das autoras que colocamos nas nossas bibliografias?

[12]Gabriela Vaz-Pinheiro, “Prática contextual e mais além, algumas reflexões sobre ReaKt” in ReaKt - Olhares e Processos / Views and Processes, Guimarães 2012, Fundação Cidade de Guimarães, 2013, p.5

[13]Excerto em tradução solta de: “The aim of post-autonomous artistic production is not [or not primarily] to create objects [electronic or physical] or to document the traces of the productive process. Rather, it is to support and embody a political transformation whereby the human participants subscribe to an open ended mutual learning process and define and activate a productive space outside capitalism and its competitive mode of production.” Retirado de Collaboration and art, uma página em Open source: [Última consulta 12/07/2022].