Entrevista a João Maria Gusmão

Depois de integrar com Pedro Paiva, durante 20 anos, uma dupla que indelevelmente marcou a arte portuguesa, João Maria Gusmão afirma a realização de um percurso que, a solo, permanece idiossincrático e avesso a tendências e dogmas.

A Contemporânea conversou com o artista, sobre a natureza do seu trabalho, os limites da curadoria, as afinidades com outros artistas e um certo contexto actual da arte contemporânea.

José Marmeleira (JM): És o curador da exposição Barber Shop de Gonçalo Pena, no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, foste curador de A Sueca, do mesmo artista, no espaço Rialto6. Como surge a curadoria no âmbito da tua actividade enquanto artista?

João Maria Gusmão (JMG): O lugar que o Pedro [Paiva] e eu ocupámos na mediação da apresentação do nosso trabalho foi sempre muito particular. A maior parte das vezes, quando estávamos a desenvolver uma exposição, reorganizávamos a lógica da nossa obra para chegar a determinadas narrativas conceptuais. Este tipo de afastamento é muito próprio da curadoria e, de alguma forma, também específico do nosso trabalho cuja natureza é compósita. Ou seja, muitas vezes éramos curadores de nós próprios. Não é incomum e a maior parte dos artistas tem uma relação qualquer com esta experiência. Mas no nosso caso era constante. O tempo de produção e o tempo de elaboração de uma exposição eram muito diferentes, mas a escala das nossas exposições obrigava-nos sempre a esse exercício.

JM: Queres explicitar?

JMG: O curador ocupa aquilo que o trabalho deixa ocupar. Foi sempre muito difícil aos curadores entrarem na nossa obra. Primeiro, havia um entrave técnico, depois um entrave conceptual. A obra apresentava-se demasiado complexa e extensa, para nela, por assim dizer, se deslindar um fio à meada. Revisitar o trabalho ou torná-lo novamente visível eram exercícios realizados, principalmente, por nós.

JM: O vosso trabalho apresentava-se irredutível à abordagem mais comum da curadoria...

JMG: Sim, e defendíamos essa posição. A relação do nosso trabalho com cada curador foi sempre muito diferente, a maior parte das vezes, muito distante e até, imagino, frustrante para o curador. O que aconteceu com o trabalho do Gonçalo Pena é talvez decorrente da naturalidade com que sempre exercemos esse papel. A partir de, creio 2007-8 partilhámos os ateliers da Avenida da Liberdade com o Gonçalo e, entre nós, estabeleceu-se uma certa cumplicidade: acompanhávamos e discutíamos o trabalho dele e ele o nosso. Fizemos fotografias no atelier do Gonçalo, ele fez figuração em alguns dos nossos filmes. Eramos também colegas de Galeria. A certa altura, descobrimos a sua obra gráfica, que era persistente, constante, regular, e com uma abordagem muito particular e heterodoxa. Ele tinha desenhos guardados desde os 14, 15, 16 anos, realizados durante a Universidade, nas viagens que fez ou do período em que foi docente. Estava quase tudo guardado em caixas, sempre com o mesmo tamanho, A4, mas com estilos e materiais diversos. Havia um grupo extraordinário de desenhos pseudo-realistas dos anos noventa em que assinava Almada; desenhos da recepção aos caloiros das Belas-Artes; desenhos académicos de esculturas gregas; exercícios de representação, mãos, pés, caras; pranchas de banda desenhada e fanzines... Um arquivo gigantesco de material, mas sem a importância e o olhar que mereciam. Estavam lá todas as preocupações intelectuais do Pena, mas, de alguma forma, mais do que uma obra invisível, era um trabalho quase desqualificado.

JM: Em que sentido?

JMG: Não era pensado para ser mostrado, partilhado. E muitas vezes aparecia desligado do trabalho pictórico que ele estava a fazer... Ele próprio, o Gonçalo, remetia a prática de desenho para o lugar de atelier. Um pintor desenha. Não era obra, era halterofilismo, o ginásio do pintor.

JM: Essa condição tinha que ver com algo intrínseco ao trabalho ou com a recepção do mesmo?

JMG: Julgo que era o próprio Gonçalo que, apesar de o preservar, o punha de lado, no sentido em que nunca pensou mostrá-lo. Ele nunca deixava de desenhar, mas estava tudo disperso. Os desenhos tinham quase todos datação, mas não estavam organizados nem preservados. Numa gaveta, tinha resmas a tinta da china, em cima de uma mesa outra a lápis de cor, A4s amachucados no chão e misturados com material de ilustração editado e depois as caixas. Enfim, podia ser mais ou menos importante para o que estivesse a desenvolver naquela altura, mas não era um material que pretendesse adquirir visibilidade, aliás, deve ser por isso que há tanta liberdade nesse trabalho. Se desqualificado é uma má palavra, o desenho dele era suplementar, ou melhor, recreativo.

JM: Tu e o Pedro tinham uma opinião diferente em relação a mostrar esse material.

JMG: Ocasionalmente, entrava no atelier do Gonçalo e roubava-lhe um desenho. O Gonçalo é de um desprendimento em relação ao seu trabalho quase incompreensível, até parece fazer parte do seu programa. Uma vez, propusemos-lhe fazer uma exposição de desenho, a primeira, com a nossa curadoria, na Graça Brandão. [Nessa galeria], ele tinha feito uma de pintura no Porto e duas em Lisboa e dissemos: vamos fazer uma exposição só desenho do Gonçalo, vamos olhar para isto. Desafiámo-lo e ao Zé Mário, e descobrimos um mundo compósito gigantesco, onde estavam os temas principais da obra, mas também imensas pistas para o Gonçalo desenvolver o seu trabalho. Tínhamos criado um diálogo que levaria o próprio Gonçalo a olhar para a sua prática gráfica e pictórica, de uma forma mais discursiva e idiossincrática.

JM: E no vosso trabalho, teve algum efeito?

JMG: Diria que sim. Quando nos metemos a fazer as edições do Gonçalo e a escrever para esses livros, isso colocou-nos um problema. Como nos poderíamos dirigir à sua obra de uma forma enviesada? Foi o que acabámos por fazer, em termos de escrita. E, do ponto de vista estilístico, isso levou-nos a assumir uma guinada para um sítio qualquer, diferente. O nosso trabalho foi sempre acompanhado, de uma forma ou de outra, por camadas de texto. Escrever sobre o trabalho do Gonçalo, sem falar do trabalho do Gonçalo, mas assumindo a característica estilística da sua abordagem, veio influenciar mais tarde a parte de escrita da nossa obra.

JM: Que é um elemento muito singular dessa mesma obra...

JMG: Sempre escrevemos sobre o nosso trabalho e sempre quisemos que a nossa escrita ocupasse o espaço público reflexivo do nosso trabalho, ou participasse dessa discussão sempre que era feita por outros. Não para se substituir a outros discursos sobre a obra, ou para mostrar o que estávamos a fazer. Quisemos sempre construir um discurso na margem do próprio trabalho, que o ladeasse e o circunscrevesse sem o fechar. O que aconteceu foi que uma coisa que tinha uns resquícios, académicos, formais, ensaísticos, passou a ser, em termos estílicos, autónoma. E, em certa medida, foi muito importante ter a experiência com o trabalho do Gonçalo para lidar com essa migração do teor textual, de ensaio, ou meta-ensaio para um registo mais literário, se calhar, surrealista e dadaísta. Quando contribuímos textualmente para a sua obra pretendíamos que os textos tivessem uma autonomia artística e autoral, sendo que eram produzidos individualmente. Desde cedo que os nossos textos não têm uma autoria dupla, ao contrário da restante produção.

JM: Como descreverias o trabalho do Gonçalo Pena?

JMG: É muito distinto de outros trabalhos que se situam entre o desenho e a pintura. Sobretudo no desenho há uma completa rejeição, e até uma provocação, ao gosto burguês e decorativo que a maior parte das vezes enquadra de forma inexorável as belas-artes. Depois, dá-se, de uma forma generosa ao pensamento. Não é um trabalho em que uma pessoa não tenha de produzir operações. Atravessa a história visual e ideológica sempre no lapso, no absurdo. Mas isso acontece de uma maneira graciosa ou grotescamente graciosa, sendo essa graça um acontecimento quase ready made, um encontro, formal e conceptual. Ocupa sempre o lugar de uma certa insubordinação, e está a sempre a surpreender-te com aquilo que te propõe, com essas ideias encontradas. Há sempre algo de inusitado no trabalho dele e, efectivamente, qualquer coisa de génio. Está perto de uma Outsider Art, qualquer coisa nunca pensada, mas com uma erudição gigantesca, um rigor enorme do ponto de vista das operações gráficas. Não há nada de gratuito. O mistério do Gonçalo é essa obra porvir de uma fonte da qual se desconhece o mecanismo de sentido. Parecendo que não, a arte contemporânea é extraordinariamente normativa, admite um reportório muito finito e auto-reflexivo. Obras como a do Gonçalo são excepção à regra. Hoje em dia, diria ser muito difícil um jovem pintor não ser um bom pintor. É quase impossível veres uma má pintura, por exemplo, em Art Basel, mas se uma pintura bem feita faz sentido, se tem uma posição reflexiva urgente, essa é outra questão. As muito boas pinturas de Art Basel são um epifenómeno do bom gosto e do mau mercado da arte. O trabalho do Gonçalo, não. Ele ocupa um lugar singular numa discussão muito mais séria. É tão diferenciado que é inimitável, não descreve nenhuma tendência, nenhuma razão senão a distinta razão do Gonçalo.

JM: Como descreverias o teu trabalho de curadoria do desenho do Gonçalo?

JMG: Primeiro, há uma generosidade imensa no Gonçalo em me deixar olhar para o trabalho dele e em pensar as suas condições de visibilidade. Ou seja, de imaginar como pode ser o seu trabalho visto e experimentado segundo uma certa lógica e ordenação. Depois, essa generosidade permite-me que seja ousadamente experimental com essa mesma obra. Consigo entrar no trabalho do Gonçalo sem a cuidadosa cerimónia da propriedade intelectual: não é minha. Trabalho com o trabalho dele como se fosse o meu trabalho. Não estou a apresentar o meu trabalho, mas não estou a fazer outra coisa senão também o meu trabalho. Isto é, o meu trabalho é aquilo que me ocupa intelectualmente. Ninguém me pediu para o fazer, é uma ocupação à qual me dedico obsessivamente e que tem sido fonte de grande prazer e satisfação. Não consigo distinguir essa diferença que formalmente é precisa ou necessária entre o trabalho de curador, editor, escritor e artista, é tudo a mesma coisa. Uma coisa é certa, o respeito que tenho pela obra do Gonçalo só pode ser manifesto por esse grau de paixão e compromisso.

JM: Sendo que o vosso trabalho e o do Gonçalo Pena são muitos distintos.

JMG: Sim, a forma é muito diferente, existem depois coisas que os aproximam. Diria que o trabalho gráfico do Gonçalo é extremamente contraintuitivo, apesar de parecer muito natural, no modo como avança e hesita, como define determinado tipo de estilo para abordar determinada ideia.

JM: Já me perguntei se aproximação que fazes, com o Pedro ou, mais recentemente a solo, ao trabalho do Gonçalo Pena não será também uma forma de lidar com questões mais coevas, de participar em certos debates que animam a arte contemporânea...

JMG: Há uma coisa que liga os nossos trabalhos: uma profunda desconfiança da razão e do logocentrismo e quase um limiar misantropo na abordagem da História, em particular na história do pensamento e na questão do humano face ao inumano. Ao mesmo tempo, o trabalho do Gonçalo está sempre a analisar a violência do desejo masculino e a sua definição nos aparelhos ideológicos. Ele transforma a odisseia do homem branco ocidental, a crónica das grandes conquistas do progresso e da civilização, numa tragicomédia. E isto não configura uma agenda, mas uma inquietação.

JM: E, como mencionaste, não é habitável por tendências...

JMG: É muito complexo a abordar esse tipo de questões, se, de facto, o faz ou não. A agenda da arte contemporânea é, em geral, desviada das minhas preocupações. Se há uma coisa apreciável no Gonçalo é ele não ser pautado por qualquer programa, nem intelectualmente nem na sua produção artística. A obra de arte que me interessa tem que ser desconfortável no universo das coisas, sobretudo não se pautar por uma concepção moral. A arte que pretende ensinar qualquer coisa é um tédio. Nem consigo perceber como existem pessoas que se colocam nessa posição. Prefiro estar do lado libertário. Desconfio desta transição para a moral, que julgo tem muito que ver com a primazia da comunicação no fazer e pensar do objecto artístico — a arte com mensagem ou comentário, a arte cheia de respostas boas para problemas maus. Por princípio, a arte que me interessa dirige-se ao incomunicável, e não evoca modelos em que os agentes artísticos se colocam na boa consciência do social. Acho que se deve lutar politicamente pela reparação de iniquidades, e não há dúvida que em particular a Europa vive de privilégios construídos sobre crimes horrendos. No entanto, a forma da arte se dirigir à humanidade no seu todo, sem excepção, parece-me, habita territórios mais complexos.

JM: Que artistas compõem essa arte que interessa?

JMG: São aqueles que trazem algum espanto, cujo trabalho é caracterizado pelo inconformismo, pela revolta, pelo paradoxo, pelo irrazoável, pela falta de sentido da existência. Há uma transição do mal-comportado para o bem-comportado nas artes contemporâneas que, penso, tem que ver com a crescente profissionalização dos agentes culturais e a aceleração de uma formalização conceptual e normatização ideológica.

JM: Voltando ao tema de curadoria, é uma atividade que prevês manter, prolongar com o Gonçalo e estender a outros artistas?

JMG: Tenho ligações a alguns artistas. Se essas ligações me proporcionarem trabalhar com eles, será qualquer coisa que farei com a mesma generosidade com que eles fazem comigo. Sinto-me muito ligado ao trabalho do Gonçalo Pena. É uma fonte de grande vitalidade para mim. Quero continuar a trabalhar com ele, às vezes de forma mais intensa, outras vezes de forma mais desligada. Tenho um projecto para outro livro do Gonçalo, mas não terá o formato do Barber Shop. Há ainda um projecto com o Mattia Denisse para a edição de um livro e uma exposição, e estou a desenvolver com o Natxo Checa uma exposição de fotografia inédita do Mauro Restiffe para a Galeria Zé dos Bois, a partir do seu arquivo fotográfico, que vai desde o princípio dos anos 90 até agora.

JM: Essa constelação de nomes é ligada por que pontes? Isto é, podemos avistar uma coerência qualquer?

JMG: São trabalhos que se ligam a mim de modo distinto. No caso do Mauro Restiffe, há uma fidelidade aos processos analógicos, seja na captura ou na impressão fotográfica. Essa relação analógica com os objectos implica um determinado tipo de características que aproximam o trabalho do Mauro àquele que desenvolvi com o Pedro e que continuo a fazer. Aconteceu a muitos fotógrafos que resistiram à transição para o digital, as suas imagens tornaram-se evocativas duma herança fantasma, e não me estou a referir à tecnologia obsoleta do analógico. Menciono os casos do Jochen Lempert, ou aqui, em Portugal, do Pedro Tropa. As imagens destes artistas são impressas no limite do visível, e, apesar de estarem absolutamente indexadas ao referente, nelas pesa o desaparecimento de toda a visibilidade. No caso do Mattia, são razões completamente diferentes.

JM: É um trabalho sistematizado...

JMG: Sim, em termos autorais é muito mais definido. Ele e o seu trabalho foram muito importantes para o meu desenvolvimento intelectual e crescimento enquanto artista. Para mim, é como se o Mattia fosse a figura fundadora do meu trabalho com o Pedro. E, portanto, de alguma forma, a generosidade sempre foi a dele em relação a nós e não o contrário. Poder agora contribuir para apresentação da sua obra é muito importante.

JM: Podemos falar de um gosto teu pelo desenho?

JMG: Sim, talvez. A minha formação tecnológica no curso de pintura de Belas-Artes é de gravura. Não foi uma formação meramente técnica, mas, diria, quase projectual. Fiz a universidade escondido nas “grutas” da gravura da Faculdade de Belas-Artes, sempre a desenhar e não a desenvolver a gravura com manchas. Nesse sentido, projectar no trabalho do Gonçalo o que deixei de fazer durante 20 anos, é fixe. O projecto dele é profundamente heterodoxo. Já editámos e expusemos desenhos que não foram feitos por ele, mas que ele assumiu como sendo dele, que poderiam ser dele. A permeabilidade estilística do Pena permite, numa lógica do encontro, abarcar todo e qualquer desenho, com a maior ligeireza e seriedade ao mesmo tempo.

JM: Como mencionastes, a tua produção escrita permaneceu sempre individual. Isto é, não foi o produto da dupla. Ao mesmo tempo tem um claro cariz literário, não é o texto convencional do curador e tem uma autonomia artística. Gostava que desenvolvesses mais esta última ideia...

JMG: Sempre tive uma grande antipatia pela discursividade curatorial. É um sentimento que se prende com a formalidade e o protocolo dessa mediação e que privilegia as estruturas codificadas das humanidades em vez de inventar uma linguagem específica. Não raras vezes, essa forma de escrever sobre arte impossibilita que o discurso sobre a obra crie sentido. É como se, em vez de estar a mediar o trabalho artístico, estivesse a formalizar a obra para tornar efectiva e comunicável essa mediação, sempre chamando a atenção para o interlocutor. Nalguns casos, isso acaba por truncar a experiência [do trabalho]. Isto não acontece com todos os curadores ou todos os textos curatoriais, claro, mas é quase um dado cultural. O texto do curador obedece a determinado tipo de formalismos que são protocolares. É um jogo que não favorece a obra, sobretudo obras com determinada complexidade. Sempre que me dispus a escrever sobre o trabalho, seja o nosso ou de outros artistas, fi-lo de forma tangencial para se colocar ao lado do trabalho, não por cima. O que se passou nos últimos dez anos é que começámos a tentar que os nossos textos tivessem uma forma que operasse como uma obra participante na exposição.

JM: Sem substituir o texto do curador...

JMG: De forma alguma. Queríamos que tivesse uma justificação artística, para estar em pé de igualdade com qualquer outra peça. Estava fora e dentro. É nesse contexto que aparecem os livros publicadas na exposição na Rialto6 e no catálogo, que será publicado em breve, da exposição em Serralves onde serão reeditados alguns desses escritos.

JM: Houve uma evolução no estilo desses textos...

JMG: Há três ou quatros textos meus de catálogos e folhas de sala que se referem a momentos de produção, que descrevem a produção das obras, tentando pensar como foram realizadas. Depois os textos entregaram-se a determinados estilos de escrita, como o stream of consciousness, a escrita automática para ganharem uma autonomia desenquadrada do próprio trabalho...

JM: Quais são, para essa escrita, as tuas referências literárias? Penso numa sátira sofisticada...

JMG: Sempre tive fascínio pela literatura satírica e um subgénero da literatura erótica com elementos metafísicos, desde Luciano ou Apuleio, Diderot, Bataille, Gombrich, Klossowski, Alfred Jarry, René Daumal, Flann O'Brien, Jonathan Swift, Laurence Sterne. São autores que usam a linguagem e contexto histórico para descrever uma espécie de teatro humano onde se introduz um delírio transcendental. Em Portugal, o João César Monteiro é outra referência, tal como Álvaro de Campos e Alberto Caeiro do Fernando Pessoa, que tem um riso de si próprio muito particular.

JM: Que também encontras no teu trabalho com o Pedro, como no teu trabalho a solo?

JMG: Sim, tem momentos. Por vezes, é muito sério, ou, se quiseres, a forma é séria. Noutras vezes, é sério, mas, diria também, desconstruído.

JM: Gostava que falasses da exposição O Canto do Bode, na Casa da Cultura da Comporta, em que participas e da qual fazes a cenografia. Como surgiu?

JMG: Quando me foi apresentado o projecto curatorial pela Maria Ana Pimenta, com a reunião das obras dos artistas participantes, muito naturalmente sugeri que se acrescentasse um elemento museográfico. A galeria era também um auditório e a exposição propunha-se a trabalhar algumas noções de O Nascimento da Tragédia de [Friedrich] Nietzsche. Ao utilizar-se unicamente como galeria parecia que se perdia essa característica que parecia tão ordenadora no uso daquele espaço. Na sequência disso, propus que se construísse um palco dentro do palco para realocar a estranheza da reunião daquelas obras naquele contexto. Criei uma estrutura arquitetónica para encenar a exposição.

JM: Não se trata de curadoria.

JMG: Não. São cumplicidades que vais desenvolvendo com as pessoas com quem trabalhas. Pensar as condições da experiência da exposição em relação ao espaço é primeiramente técnico e depois, necessariamente, conceptual. No fundo, a exposição é um dispositivo que acomoda a experiência do visitante e que modela uma relação diferenciada com os trabalhos que está a ver de forma não neutra. Penso sempre numa exposição como numa câmara, uma máquina de imagens ou coisas. A maneira como esse aparelho se experimenta, retirando o visitante da experiência mundana e condicionando a forma de ver as obras, tem uma influência definitiva na maneira como elas são vistas.

Gonçalo Pena: A Sueca | Rialto6

Gonçalo Pena: Barber Shop | Serralves

Gonçalo Pena: Barber Shop | Mousse Publishing

O Canto do Bode | Fortes D'Aloia & Gabriel

José Marmeleira é Mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação (ISCTE), é bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e doutorando no Programa Doutoral em Filosofia da Ciência, Tecnologia, Arte e Sociedade da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no âmbito do qual prepara uma dissertação em torno do pensar que Hannah Arendt consagrou à arte e à cultura. Desenvolve, também, a actividade de jornalista e crítico cultural independente em várias publicações (Ípsilon, suplemento do jornal Público, Contemporânea

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.

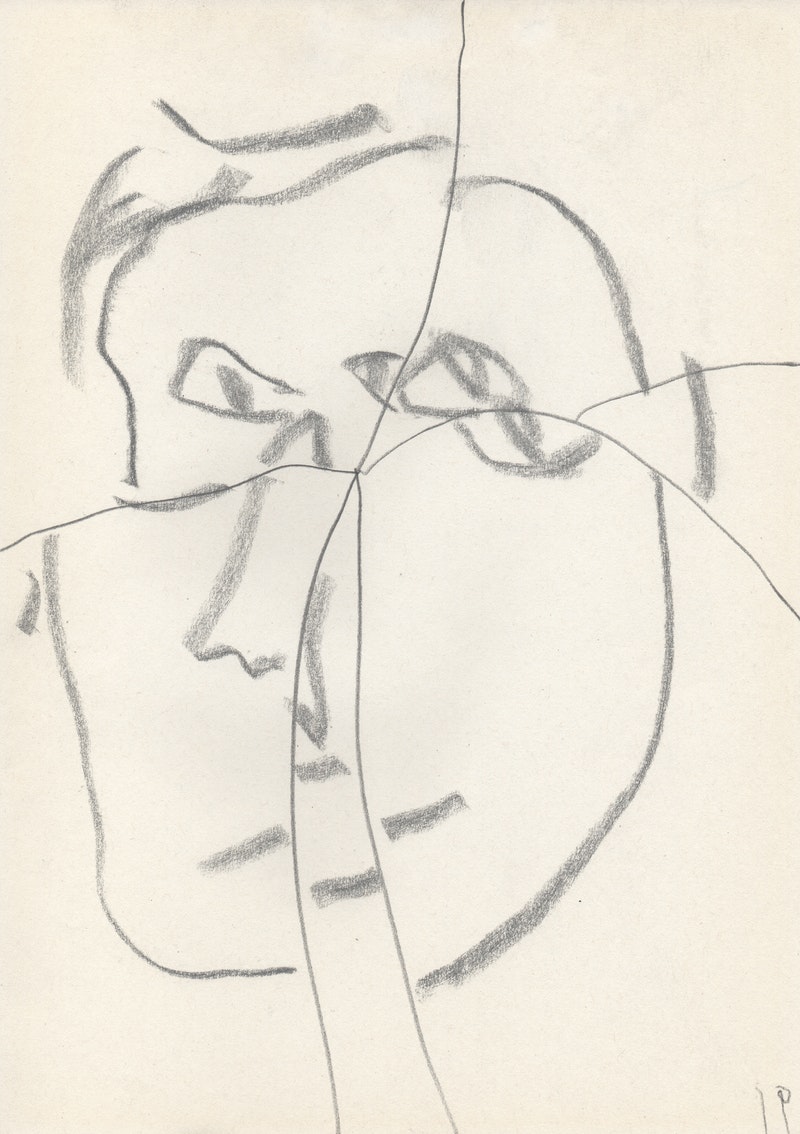

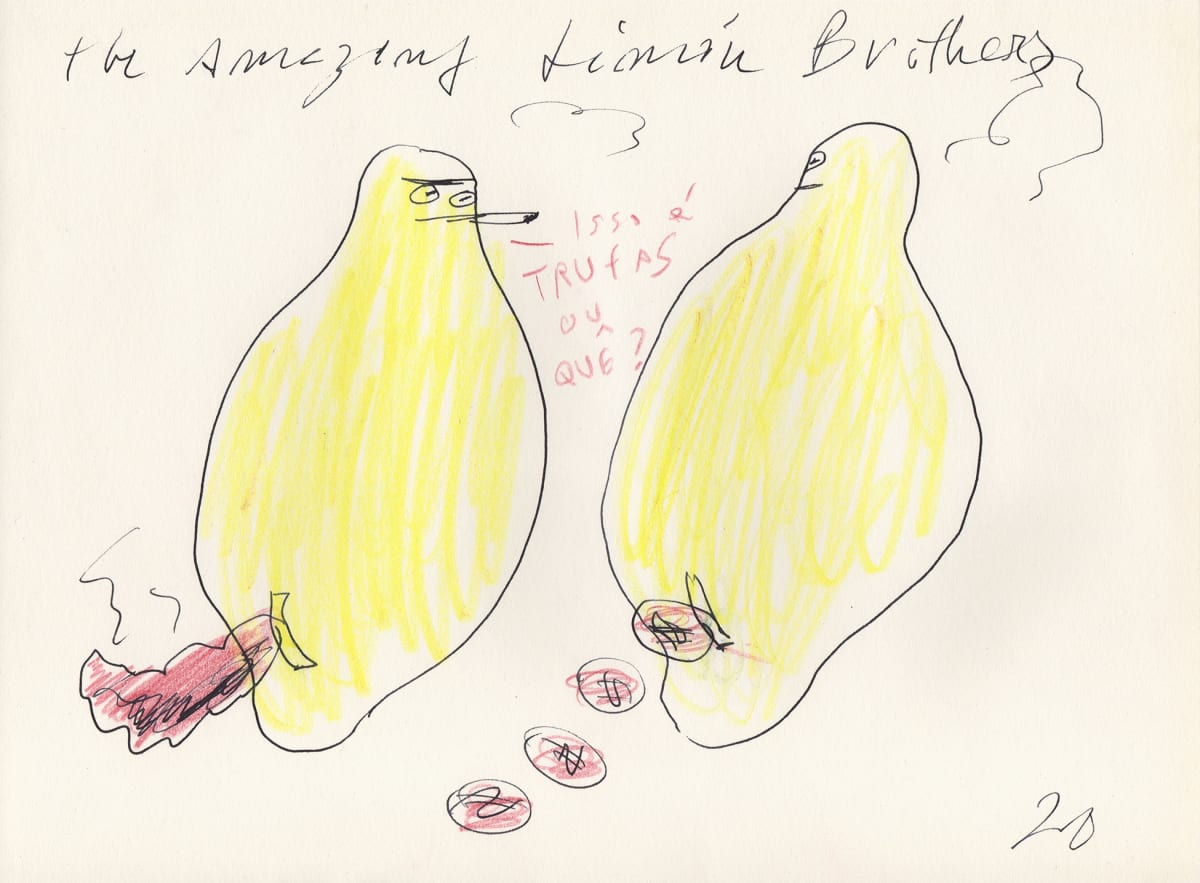

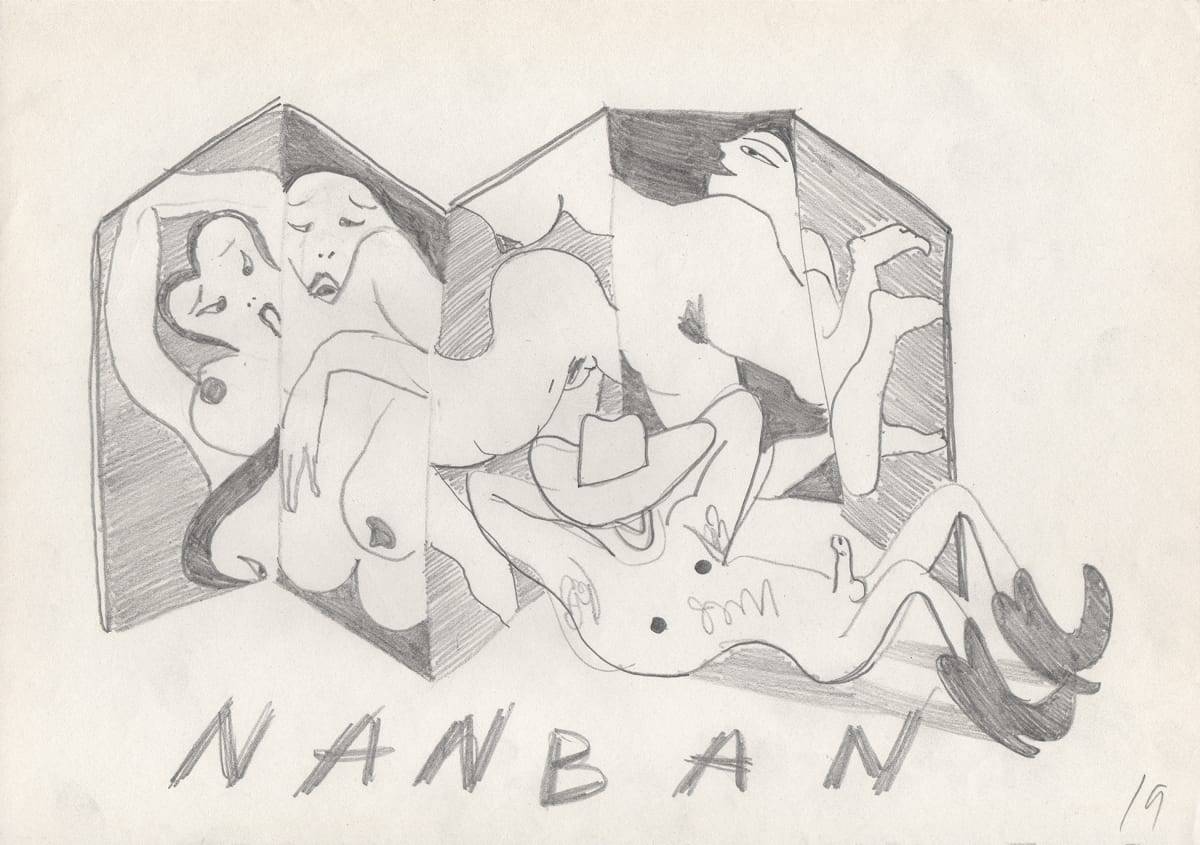

Imagens:

— Gonçalo Pena, Untitled, 2019.

— Gonçalo Pena, Barber Shop, vistas da exposiçãoMuseu de Arte Contemporânea de Serralves.

— Gonçalo Pena, Untitled (The Amazing Lemon Brothers. Are those truffles or what?), 2020.

— Gonçalo Pena, Untitled (Nanban), 2019.

— Vistas gerais da exposição O Canto do Bode, 2021. Casa da Cultura da Comporta. Cortesia de Fortes D'Aloia & Gabriel.