Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os Brasileiros

Carolina Maria de Jesus, um nome de guerra

“Um homem violento, atrabiliário e agitador não deve ser eleito para dirigir um país.” é um dos muitos provérbios citados que lemos nas paredes da escada de emergência que liga os 8º e 9º pisos em que se divide a exposição Um Brasil para os Brasileiros no Instituto Moreira Salles (IMS), no edifício inaugurado em 2017, no limite da Avenida Paulista, junto à Rua da Consolação. O diretor artístico da instituição, João Fernandes, sobe connosco as escadas com o entusiasmo da partilha de uma passagem quase secreta da exposição que é um manifesto dedicado à escritora Carolina Maria de Jesus e um comentário sobre o estado do Brasil.

Constelação Clarice dedicada a Clarisse Lispector e Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os brasileiros são as duas exposições que inauguram a programação assinada pelo curador português à frente do Instituto Moreira Salles. Depois da direção do Museu de Serralves, no Porto (2003-2012); e da subdireção do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, em Madrid (2012-2018), João Fernandes assumiu a direção do Instituto Moreira Salles, repartido entre Rio de Janeiro, São Paulo e a localidade mineira de Poços de Caldas, em 2018. O nosso último encontro havia sido em Paris, por ocasião do Prix Marcel Duchamp, no Centro Pompidou, em 2019, pelo que este nosso reencontro com estas duas primeiras exposições como pano de fundo, em 2022, é redobradamente especial.

Como tantos artistas e intelectuais, tive o privilégio de poder trabalhar com o João Fernandes. Colaborámos na exposição Às Artes, Cidadãos! no Museu de Serralves (2010) e mais tarde na montagem de Nós Não Estamos Algures/Almada, Um Nome de Guerra (2012), o mixed-media de José Ernesto de Sousa, também em Serralves.

Na exposição Às Artes, Cidadãos! que integrava o programa de comemoração do centenário da República Portuguesa e reunia mais de 30 artistas internacionais, propus ao João Fernandes (e ao co-comissário Óscar Faria), partindo do título da mostra (e perguntando: Que artes? Que cidadãos?) acompanhar durante um longo período a vida comunitária de um Rancho Folclórico que se apresentaria quinzenalmente no espaço do Museu para atuar na minha instalação chamada As Fúrias (numa alusão a outra escritora, Agustina Bessa-Luís). A negociação com o João Fernandes foi musculada e implicou um almoço em que expliquei que quando, nos ensaios semanais, filmava as expressões daqueles músicos, daquelas cantadeiras e dos bailarinos, assistia aos gestos arcaicos da pintura antiga, ao surgimento dos rostos populares de outros séculos, vivos diante dos meus olhos. E que estas presenças e os seus saberes têm direito de cidade. De imediato, naquele instante (reunindo as temporalidades dispersas), o João Fernandes entendeu as razões da minha proposta.

Dois anos mais tarde, o João Fernandes convidou-me para assumir a direção artística da montagem do evento multimédia Nós Não Estamos Algures/Almada, Um Nome de Guerra, a partir de um guião (e as sucessivas versões do guião) deixado incompleto por José Ernesto de Sousa dedicado a Almada Negreiros (ou de como “Almada Negreiros é um exemplo, um nome de guerra”) que associava atores, músicos, a espacialização de textos e a projeção de diapositivos e de filmes, até então nunca inteiramente concretizada. Era a véspera da partida do João Fernandes para assumir as novas funções no museu de Madrid, e recordo que naquela noite única, com o número de espectadores a exceder largamente a lotação prevista, os atores, os performers amadores e o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa (interpretando a composição original de Jorge Peixinho por iniciativa de Ernesto de Sousa) viram-se obrigados a uma coreografia improvisada a partir do movimento construído in loco durante duas semanas de ensaios na Casa de Serralves. As vozes entoavam fragmentos de A Cena do Ódio (1915): “Hei-de reconstruir em ti a escravatura negra! Hei-de despir-te a pele a pouco e pouco e depois na carne-viva deitar fel, e depois na carne-viva semear vidros, semear gumes, lumes, e tiros.” Ou “E inda há quem faça propaganda disto: a pátria onde Camões morreu de fome e onde todos enchem a barriga de Camões!”. E diversos excertos do Ultimatum Futurista às Gerações Portuguesas do Século XX (1917): “Para criar a pátria portuguesa do século XX não são necessárias fórmulas nem teorias; existe apenas uma imposição urgente: Se sois homens sede Homens, se sois mulheres sede Mulheres da vossa época. Vós, oh portugueses da minha geração, que, como eu, não tendes culpa nenhuma de serdes portugueses. Insultai o perigo.” A noite foi de inventividade coletiva e exaltação, num momento em que Portugal recebia a intervenção do Fundo Monetário Internacional para um resgate financeiro do país, com as implicações simbólicas e políticas — além dos elevados custos sociais — de uma ocupação desta natureza. A noite terminou com o clamor dos presentes, atores e público confundidos na qualidade de concidadãos, que repetiam o maná com que Almada Negreiros (homem negro, filho de mãe africana, nascido em São Tomé e Príncipe) escolheu encerrar a sua obra em 1969, logo reclamado pelas neovanguardas: Começar! Começar! Começar!

Serve o preâmbulo para explicar que não me espantou que a escolha de João Fernandes para as duas primeiras exposições da sua programação no Instituto Moreira Salles — que sob a nova direção pretende expandir o campo da sua intervenção artística e cultural, além do património arquivístico e da programação dedicada à fotografia que marcaram a história do IMS — recaia em duas escritoras brasileiras que partilham uma extraordinária consciência social sobre a qual fundaram uma estética intransigente no labor, solitário e solidário, da escrita. Ao passarmos por uma rara fotografia que reúne as duas autoras — Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus — João Fernandes conta-nos, a propósito da imagem, uma história volvida lenda. Com itinerários muito diversos — Clarice era filha de judeus russos emigrados da Ucrânia para o Brasil, fugidos à guerra e ao anti-semintismo, e viria a casar com um diplomada de carreira, representando o Brasil nas quatro partidas do mundo, de Nápoles a Washington; enquanto Carolina Maria de Jesus nasceu no vilarejo de Sacramento, em Minas Gerais, cresceu entre mais de cinquenta mil habitantes na favela do Canindé, junto ao rio Tietê, na zona norte de São Paulo (hoje desaparecida, como o termo “favela” substituído por “comunidade”), debateu-se com a fome e a miséria e foi catadora de papel nas ruas (também para escrever), mesmo depois de publicar o seu livro de sucesso Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada em 1960 — num momento único, as duas ter-se-ão encontrado na sessão do lançamento de um livro. João Fernandes detém-se diante da fotografia e conta que alguém terá assistido ao encontro onde Carolina Maria de Jesus saudando Clarice Lispector ter-lhe-á dito “Clarice, como você escreve elegante!”, ao que esta lhe respondeu: “Mas é você quem escreve de verdade!”

A escrita, o texto, a literatura sempre informaram e assombraram a relação de João Fernandes com a arte contemporânea. Com formação em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade do Porto, João Fernandes manteve constantemente o interesse nos trânsitos entre a palavra e a imagem. Basta recordarmos as exposições PO-EX: o experimentalismo português entre 1964 e 1980 dedicada à poesia concreta e O Caminho do Leve, a antológica de Ernesto Melo e Castro (autor central da teoria literária, da poesia e das neovanguardas em Portugal, mantido à margem das instituições e do mercado da arte) no Museu de Serralves em 1999 e 2006, respetivamente; a exposição Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel, juntamente com Manuel Borja-Villel e François Piron, numa coprodução entre Serralves e o Reina Sofia, em 2012; ou Pessoa: Todo arte es una forma de literatura, dedicado a Fernando Pessoa, em co-comissariado com Ana Ara, no Museo Reina Sofía, em 2018.

Aliadas ao continuado interesse pelo texto, a atividade associativa e o ativismo político que, desde os anos na universidade, marcaram a intervenção cívica de João Fernandes, não espanta a abertura da sua programação no IMS com duas mulheres, duas escritoras da transgressão e, em particular, com a exposição dedicada a Carolina Maria de Jesus (1914-1977), mulher negra, escritora, compositora, poetisa, cantora, num gesto meritório no Brasil de hoje, sob a presidência segregacionista de Jair Bolsonaro.

O acervo de Literatura do Instituto Moreira Salles conserva à sua guarda dois manuscritos de Carolina Maria de Jesus — intitulados Um Brasil para os Brasileiros — e um disco com composições próprias, também chamado Quarto de Despejo, lançado pela extinta editora fonográfica RCA-Victor, em 1961. Foi este o núcleo-motor para o projeto desta exposição produzida pelo IMS, mas erguido por uma equipa externa e autónoma, maioritariamente afrodescendente, apoiada num conselho consultivo composto por doze mulheres negras oriundas de diversos domínios disciplinares. E que inclui Carmen Silva, escritora e líder do Movimento Sem-Teto do Centro, personagem carismática que filmei com o André Sousa na longa-metragem Na Selva das Cidades (2016), a partir de Bertolt Brecht, rodada em São Paulo; muitas escritoras, filósofas, poetas, ativistas, educadoras, uma yalorixá, além da atriz Zezé Motta. Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os brasileiros é um exemplo eloquente de uma curadoria de combate.

Os curadores — o antropólogo Hélio Menezes e a historiadora Raquel Barreto, ambos afrodescendentes — convocam a frase “Um Brasil para os brasileiros” que Carolina Maria de Jesus atribuiu como o título dos dois manuscritos conservados no IMS. Um Brasil para os brasileiros, é uma ficção de pendor memorialístico, abordando as primeiras décadas do período pós-abolição da escravidão e as condições sociais e económicas da população negra. A sua terra natal, Sacramento, era uma região rural com uma forte comunidade negra que desenvolveu espaços específicos de sociabilidade (clubes, bailes de Carnaval e congadas) e lugar de fugas de trabalhadores em busca de liberdade. O texto relata, entre outros episódios, a captura de uma criança reescravizada a quem mudaram o nome; ou o da prisão de Carolina Maria, em criança, junto com a sua mãe, pelo facto de transportar consigo um livro. Filha de pais analfabetos e filha ilegítima de um homem casado, maltratada na infância, o gosto pela leitura, pelo pensamento e pela escrita, Carolina Maria de Jesus herdou-o do avô, Benedicto José da Silva, conhecido como o Sócrates Africano, figura tutelar no itinerário ético e intelectual da autora. Carolina atribui a frase “um Brasil para os brasileiros” ao político e jurista Ruy Barbosa (homem branco da elite privilegiada, coautor da constituição da Primeira República, na defesa do abolicionismo e dos direitos e garantias individuais), mas “desoficializa” o seu sentido na expressão do curador Hélio Menezes, para interpelar o Brasil como um país historicamente racista, conservador e classista, como quem pergunta: Que Brasil? Que brasileiros?

O livro Um Brasil para os brasileiros viria a ser publicado pela primeira vez em França, em 1982, com o título modificado para Journal de Bitita, o nome da autora trocado (“Maria Carolina de Jesus”), numa versão muito alterada relativamente ao original. E, curiosamente, será esta edição francesa que serve à retroversão do texto para a edição brasileira, em 1986. A recuperação do título para a atual exposição pretende — além de resgatar um título confiscado — elaborar uma crítica ao “processo intervencionista ao qual as suas obras foram submetidas”, numa “desautorização discursiva” a que a autora, explica Hélio Menezes, foi sujeita sistematicamente.

Em Portugal, Quarto de Despejo, tornado best-seller mundial, teve a entrada proibida e censurada pelo regime de Salazar em 1961, tanto na metrópole como nos territórios coloniais. João Fernandes aponta-nos os recortes de jornais brasileiros da época na exposição que noticiam a polémica suscitada pela censura em Portugal e a resposta da autora: "É próprio dos ditadores não gostar da verdade e dos negros.” A obra só conheceu edição portuguesa em 2021 e permanece inédita noutros países de língua portuguesa como Angola e Moçambique.

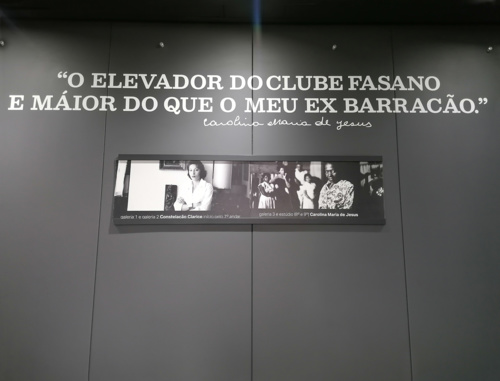

Além dos 8º e 9º pisos do edifício do IMS, a exposição expande-se em intervenções site-specific. No piso térreo do Instituto, a imagem de um rapaz carregando um pilha de livros em Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de nóis de Janaina Vieira é acompanhada pela reprodução de um poema manuscrito de Carolina Maria de Jesus que João Fernandes gentilmente nos leu em voz alta, à passagem dos visitantes. Ali ao lado, uma escultura em bronze, Uma palavra que não seja esperar, de Flávio Cerqueira representa em escala natural uma menina negra carregando à cabeça uma pilha de livros e caminhando. No 5º piso, uma instalação Escora para tetos prestes a desabar da artista mineira Luana Vitra apresenta uma versão branqueada da bandeira do Brasil, prendendo-a contra o teto, por apoios de construção civil assentes no chão. No elevador, lemos a citação “O elevador do Clube Fasano é maior do que o meu ex-barracão” e, no exterior, o mural A Ancestral do futuro da artista Criola é uma intervenção sobre a parede cega ou a empena de um altíssimo prédio na esquina da Avenida Paulista com a Consolação que se avista tanto da rua como da varanda do IMS e resulta num dos manifestos mais fortes da mostra. Criola, associada à street art, recriou ali a persona de Carolina Maria de Jesus, num retrato estilizado de um colorido elétrico, adornada com colar de pérolas, brincos e uma forma vaginal na testa, no lugar do terceiro olho budista (“visionária” como se lhe refere a artista), empunhando um livro com Um Brasil para os Brasileiros escrito na capa.

A exposição organiza-se em 16 núcleos e reúne 300 itens entre excertos de livros, cadernos manuscritos, fotografias, periódicos, documentários, depoimentos da sua filha mais nova Vera Eunice, em diálogo com obras de 69 artistas visuais brasileiros, realizadas entre 1951 e 2021.

Contestando a manipulação abusiva de um projeto literário (pela intervenção das editoras) e desmontando uma iconografia saturada construída pela imprensa (com que a escritora manteve uma relação ambivalente que permitiu o acesso à edição) repetindo os mesmos retratos de Carolina Maria de Jesus, perfilada, cabisbaixa, com o seu “indefetível lenço branco”, com um livro cenográfico na mão, num contexto estereotipado que invariavelmente remete para a favela (onde na verdade Carolina Maria de Jesus viveu apenas dez anos), reduzida a uma figura da subalternidade, a exposição propõe-se iluminar a figura da escritora — em textos, documentos e criações contemporâneas — na inteira complexidade do seu itinerário, da sua persona, da sua escrita (investindo em vários géneros literários: autobiografia, romance, contos, poesia, teatro, provérbios) e de toda a sua potência criativa. Como se a exposição ensaiasse a redução dos agentes mediadores para expor diretamente a escrita na sua materialidade (convoca estruturalmente a caligrafia da escritora e os textos em escrita cursiva na recuperação objetiva do texto original) e assim relocalizar Carolina Maria de Jesus na constelação dos artistas seus contemporâneos (Arthur Bispo do Rosário, Heitor dos Prazeres, entre outros) e dos artistas nossos contemporâneos (Ayrson Heráclito, Antonio Obá, Rainha Favelada, entre tantos), numa conversa a muitas vozes, entre pares.

Um Brasil para os brasileiros é uma exposição que restitui à produção artística contemporânea um campo semiológico e semântico de atuação mais amplo, também ela em paridade com os textos e os materiais documentais. E nesta rede, se tornam mais inteligíveis os eixos condutores de Carolina Maria de Jesus como o processo de escrita, a mulher emancipada que recusou casar e a maternidade, o trabalho (além de escrever e vender livros, recolhia papel, trabalhava em limpezas, lavava roupa e dava aulas de alfabetização em casa para sustentar os filhos) e as sociabilidades, a ocupação de espaços públicos, o direito à educação, à moradia e à cidade.

A iconografia em que reconhecemos o universo da autora é aqui atualizada e surpreendente: o olhar frontal, o sorriso aberto e orgulhoso dos seus “dentes níveos” (nas suas palavras), a paixão por roupas de seda e colares de pérolas, uma natural urbanidade, a vaidade. E, descobrimos num surpreendente registo da escritora Zélia Gattai, Carolina Maria fotografada depenando uma galinha sarapintada com que criará um vestido de fantasia coberto de penas para o Carnaval de 1961 e que levaria Gattai a comentar: “A outra Carolina tem o nome feito de lantejoulas”. Carolina Maria de Jesus, a escritora de múltiplos talentos, confecionou ainda vestidos para desfiles e para declamar suas poesias em sessões de circo, onde aparecia iluminada com um “vestido elétrico”, cheio de pequenas lâmpadas costuradas à mão.

São as “novas imagens para Carolina” que a curadoria propõe a par das reinterpretações dos artistas visuais. Os tamancos de forra das escravizadas (os escravos estavam proibidos de usar sapatos) e o calçado como símbolo de distinção social em Tiago Sant’Ana; as havaianas pintadas em Tô descalço no calçado de Lucas Soares, interessado em “reverter o valor das coisas”; ou as havaianas douradas e sem sola ao lado de pães dourados de Sidney Amaral; uma bandeira nacional feita de esponjas de Desali; as esculturas caligráficas de Rebeca Carapiá; uma apropriação de páginas de jornais para pensar a repressão em Minuto de Silêncio de Helô Sanvoy que recorda os Flans de António Manuel (1968-1975) com as pranchas tipográficas de jornais guardando o espaço vazio de notícias censuradas durante a ditadura; os estandartes escritos de Recado da Rua de Marcel Diogo: “Dentro de uma sociedade desigual, todo o mundo é desgraçado”, “Só gosta do frio quem tem abrigo”, “Os ricos odeiam as pessoas. A prova disso é que transferem a obrigação de cuidar dos seus próprios filhos aos pobres”; os diagramas bordados de Notas de Falecimento de Thiago Costa; uma caixa de fósforos onde se lê “fogo nos racistas” no interior de uma caixa de mangueira de incêndio anunciando “quebrar em caso de racista”; Nenê e as suas Quebradinhas que são maquetas delicadíssimas com pormenores impressionantes de escadas de morro e casinhas de favela, esquinas de cidade, lojas e igrejas (“Assembleia de Deus”) assumindo a produção artística como “produção de memória”; os cadernos de arquivo de Eustáquio Neves; os pães e a fome em Mário Dutra; o Monumento à voz de Anastácia pelo escritor, dramaturgo e artista visual Yhuri Cruz explorando a efabulação histórica, recuperando a pintura da missão francesa de uma escrava com boca açaimada e uma escultura de granito, Cripta nº 4, onde lemos “Trair a linguagem, emancipar movimentos”; os sacos de algodão cru de Tolentino Ferraz onde (inscrevendo-se na linhagem dos artistas masculinos que costuraram como o Bispo do Rosário e Leonilson) bordou: “A favela é o quarto de despejo de uma cidade”, “O meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre”, “Sei que vim ao mundo predestinada: catar, só não cato felicidade”, “Eu escrevi a realidade”, “Quem não tem amigo mas tem livro tem uma estrada”; Gilsa de Cássia de Jesus que cresceu numa favela e aprendeu com o irmão a catar nos mercados, recicla materiais pobres em “novas linhas de horizonte” e adverte que “nada pode ser lixo”; os desenhos de Ayrson Heráclito sobre a captura de pessoas escravizadas e os documentos que as libertaram; o artista drag Rafael Bqueer e a série fotográfica de uma “bicha preta” como “uma Alice no Brasil das desmaravilhas” desacreditando as discursividades centralizadoras da branquitude e os arquétipos etnocêntricos da história da arte; uma colagem surrealizante a partir da célebre fotografia de Carolina Maria de Jesus autografando o seu livro por Silvana Mendes; a assemblage Palácio de Evandro Prado que ressemantiza a figura icónica do Palácio do Planalto recriando-a numa miniatura de papelão e madeira; as fotografias de Diambe da Silva que registam ações na cidade com desenhos de fogo em torno de esculturas coloniais no Rio de Janeiro; Luz Negra de Mônica Ventura numa frase em néon rosa sobre a parede azul: “Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário”, citação da escritora Juliana Borges; Meada, um retrato de Carolina Maria de Jesus por António Obá numa apropriação das convenções do retrato renascentista; o extraordinário filme na versão intermedia do poema Meu Negro de Ricardo Aleixo e Aline Motta, onde uma figura dança trajando um parangolé negro (evocando Hélio Oiticica) revestido com textos a tinta branca sobre a vista urbana de São Paulo e seus prédios tagados; e, por fim, um conjunto de quatro bandeiras nas cores da escola de samba da Mangueira, no Rio de Janeiro, de Leandro Vieira, carnavalesco daquela escola, numa adaptação exclusiva para a exposição a pedido da curadoria. Bandeiras similares mas em grande escala, foram desfraldadas no samba-enredo no desfile do Carnaval de 2019, com figuras icónicas da cultura afro-brasileira, incluindo Carolina Maria de Jesus. Encimando as bandeiras, uma ostensiva bandeira do Brasil em verde e rosa, que substituiu o lema "ORDEM E PROGRESSO” por “ÍNDIOS, NEGROS E POBRES” mostra-se associada à frase disposta a todo o comprimento da parede: "Fiquei pensando na vida horrorosa do povo do Brasil. E eu também estou no meio desse povo.", citação de Meu estranho diário, livro de Carolina Maria de Jesus publicado apenas em 1996.

Muitos dos jovens artistas testemunham ter conhecido a favela, afirmam habitar atualmente em territórios de periferia (“periferismo estético” lê-se numa faixa) ou noutros estados do Brasil menos privilegiados do que São Paulo, falam da escassez, das mães que lutaram para alimentar os seus filhos (atualmente 19 milhões de cidadãos sofrem fome, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional) e alguns artistas recordam as suas mães catadoras de papel como Carolina Maria de Jesus. E que puderam prosseguir outros percursos na sociedade, no contexto de uma inédita democratização do ensino no país, que no mesmo sentido, fez a Universidade Federal do Rio de Janeiro conceder o título de Doutora Honoris Causa à escritora Carolina Maria de Jesus em 2021, longe do estigma da "escritora favelada" ou “escritora da fome”. Hoje, o Arquivo Público do município de Sacramento conserva o maior acervo de manuscritos de Carolina Maria de Jesus. São mais de cinco mil páginas, que na maioria permanecem inéditas.

Esta exposição não é histórica nem antológica, mas chega da experiência direta, é viva, testemunhal. E a arte contemporânea aqui convocada é reelaborada no interior de uma constelação estética pulsante na heterogeneidade dos elementos, desde o texto, o documento, a informação, a investigação iconográfica e as questões sociológicas no cruzamento da problematização concetual e do imaginário popular enraizado no saber quotidiano.

A Brasília de Óscar Niemeyer e Juscelino Kubitschek, a nova capital do Brasil moderno, foi inaugurada em 1960 no mesmo ano do lançamento de Quarto de Despejo, livro com 200 mil exemplares vendidos na primeira edição, tradução imediata para treze línguas e a publicação em mais de quarenta países.

Em 2022, esta exposição que aponta a atualidade dos caminhos para a arte implicada socialmente e nos debates culturais do momento, confirma a ressignificação da frase “Um Brasil para os brasileiros” convocando os sujeitos políticos rasurados da história oficial; a reinvenção da autora que produziu “sapiências”; e aponta o trabalho imprescindível de desmistificação, decolonização e imaginação da história contemporânea do país. Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os brasileiros permanece no IMS, em São Paulo, até 3 de abril. Depois irá circular e apresentar-se noutros centros, incluindo o MAR — Museu de Arte do Rio de Janeiro, além da plataforma online dedicada a Carolina Maria de Jesus que continuará em desenvolvimento.

Mas é o fantasma de uma outra filha da experiência dos livros e portadora da mesma inteligência transformadora, a encarnação de uma outra mulher negra e intérprete de Brasis, que prova o incómodo produzido pelo conhecimento e o perigo a que se expõe a palavra pública no enfrentamento do patriarcado e dos interesses instalados, é esse fantasma que paira sobre esta exposição.

O fantasma é o de Marielle Franco. Carolina Maria de Jesus é uma grande fonte criadora e um nome de guerra.

João Sousa Cardoso. Doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Paris Descartes (Sorbonne). Defendeu a tese L’imaginaire de la communauté portugaise en France, à travers les images en mouvement (1967–2007), orientada pelo sociólogo Michel Maffesoli. Integrou o Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien da Universidade Paris Descartes. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian entre 2005 e 2009. Encenou Sequências Narrativas Completas, a partir de Álvaro Lapa, com estreia no Teatro Nacional D. Maria II, em 2019. Dirigiu o TEATRO EXPANDIDO!, no ano de reabertura do Teatro Municipal do Porto, de janeiro a dezembro de 2015, projeto que atravessou a dramaturgia do século XX, levando à cena 11 peças em 12 meses. Publicou os livros Sequências Narrativas Completas(prefácio de António Guerreiro) e A Espanha das Espanhas (prefácio de Jacques Lemière) pela Book Cover, em 2020. Professor na Universidade Lusófona. Escreve regularmente ensaio para o jornal PÚBLICO.

Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os Brasileiros. Vistas gerais da exposição. Fotos: Adima Macena. Cortesia do Instituto Moreira Salles.

Imagem de capa: Retrato de Carolina Maria de Jesus por António Obá.

Mural: A ancestral do futuro por Criola. Fotografia: Gabriel Sousa.