Guarda-Livros

André Príncipe: You're Living for Nothing Now (I hope you're keeping some kind of record)

André Príncipe é fotógrafo, cineasta e editor de livros. Através da sua editora Pierre von Kleist, que dirige em conjunto com o fotógrafo José Pedro Cortes, tem publicado uma grande variedade de livros de arte, maioritariamente de fotografia, que é a especialidade da casa.

Este "You're Living for Nothing Now (I hope you're keeping some kind of record)" é o último volume do autor e um dos últimos da editora.

Partindo de uma baliza temporal tão específica quanto inusitada, este objeto propõe-se enunciar um inventário de imagens recolhidas entre 2009 e 2013. A pergunta coloca-se logo pelo título do livro e por esta delimitação temporal: o que terá acontecido entre 2009 e 2013 para justificar tamanho empenho? Que especificidades nos dá o autor a ver através das imagens que articula nestes três livros e que relação tem essa periodização com os eventos revisitados?

É precisamente na resposta, ou na miríade de respostas possíveis, que se deve experienciar este objeto. André Príncipe guia-nos, através dos três livros que compõem este volume, com formatos e dimensões idênticas, como se se tratasse de fascículos sequenciais de uma narrativa linear. Uma das coisas que percebemos, depois de atentar na sequência de imagens que compõem estes três livros, é que a sua organização é pensada de maneira a obrigar o leitor a deter-se de forma desigual, nas várias secções da história.

E que imagens são estas e que história(s) nos contam?

Na introdução ao livro I, um pequeno grupo de imagens orienta-nos – uma jovem mulher fuma enquanto segura uma caneca de cerveja e encara o fotógrafo, uma imagem noturna de uma estátua numa qualquer cidade e as calhas de um elétrico que brilham na praça circundante iluminadas por uma abundância de luzes difusas. Uma outra imagem de uns sapatos de desporto no chão, duas crianças que brincam com paus num local que tem uma familiaridade universal, apesar dos caracteres orientais inscritos na parede do local, explicitarem uma geografia longínqua e estranha, uma outra imagem de um quarto, iluminado pela luz que passa por uma janela e que invade o espaço, onde dois beliches, algumas malas e pertences pessoais anunciam uma ocupação provisória e uma página inteira ocupada por a imagem de uma grande cidade, também ela compassada pela verticalidade dos seus edifícios.

Depois deste introito progredimos na espiral vertiginosa de imagens, páginas compostas de várias fotografias da mesma eventualidade prosaica, páginas com conjuntos insólitos de imagens que nos sugerem orientações alternativas e bifurcações na leitura das sequências, imagens de página inteira que detêm o nosso olhar demorado, um frenesim de referências, lugares, estados meteorológicos, fusos horários e estados de espírito. Solidão citadina, ansiedade adolescente, comoção sexual, amizade ruidosa, amores possíveis, conversas circunstanciais, lugares sagrados, caminhos que levaram sabe-se lá onde, prazeres de verão e caminhadas sobre a neve, incêndios e danças. Ocasionalmente o fotógrafo fotografa-se, introduz-se no possível nexo narrativo da sequência de imagens. Para quem conhecer a fisionomia de André Príncipe esta recorrência subtil de auto-retratos pode apontar um conjunto de possibilidades e casualidades - conjeturamos acerca da veracidade e da autenticidade dos acontecimentos que estas sugerem, sem respostas unívocas contudo. No final do primeiro livro três imagens de um hipopótamo que se banha e se aproxima de nós, abre caminho a uma continuação pelo livro II afora.

No livro II temos novo preâmbulo, aparentemente mais pessoal – uma imagem a preto e branco de uma cidade pela calada da noite, uma mulher de feições asiáticas, um homem que (não) por acaso é o artista, um grupo de felinos de grande porte, a entrada para o foyer de um edifício indistinto. Recomeça o furor de imagens, procedências e derivações, o ritmo a que correm pelas páginas deste volume aumenta e desdobra também a nossa descrença numa narrativa que alicerce este filme. Sim, um filme, porque nesta etapa do livro a profusão de imagens obriga-nos a imaginá-las como fragmentos de cenas, que compõem micro-histórias, que podem concordar num único final mas que, não o fazendo, podem pertencer a um fluxo de consciência que aponta nas múltiplas direções que os anos que apresenta podem ter tomado. Podemos tomar à letra a ideia de uma extrema precariedade da ordem em detrimento de uma indisciplina da imagem que evita direções evidentes. E que passado é este que André Príncipe nos põe a pensar? Um passado imediato, não tão distante assim ao ponto de ser historicamente reconhecível, nem tão próximo, ao ponto de ser o tempo presente. Algures depois da dita crise financeira de 2008, e que submeteu a uma inexpressável contiguidade, ocidente, oriente, norte e sul, e 2013, ano simbólico do nada de extraordinário, mas de muitas singularidades individuais.

As imagens que vamos assinalando neste livro II parecem apontar para essa extraordinária vida do individual, do marginal, daquilo que não seria digno de nota senão para recontar façanhas pessoais. Este segundo livro, depois de um turbilhão de intenções, termina insolente: página dupla de um escorrega vazio num parque temático e uma página com três imagens desconcertantes – um corpo feminino que boia em águas calmas, um parque infantil numa manhã de nevoeiro e um homem deitado no chão, vivo mas indefeso não sabemos bem de que ameaça.

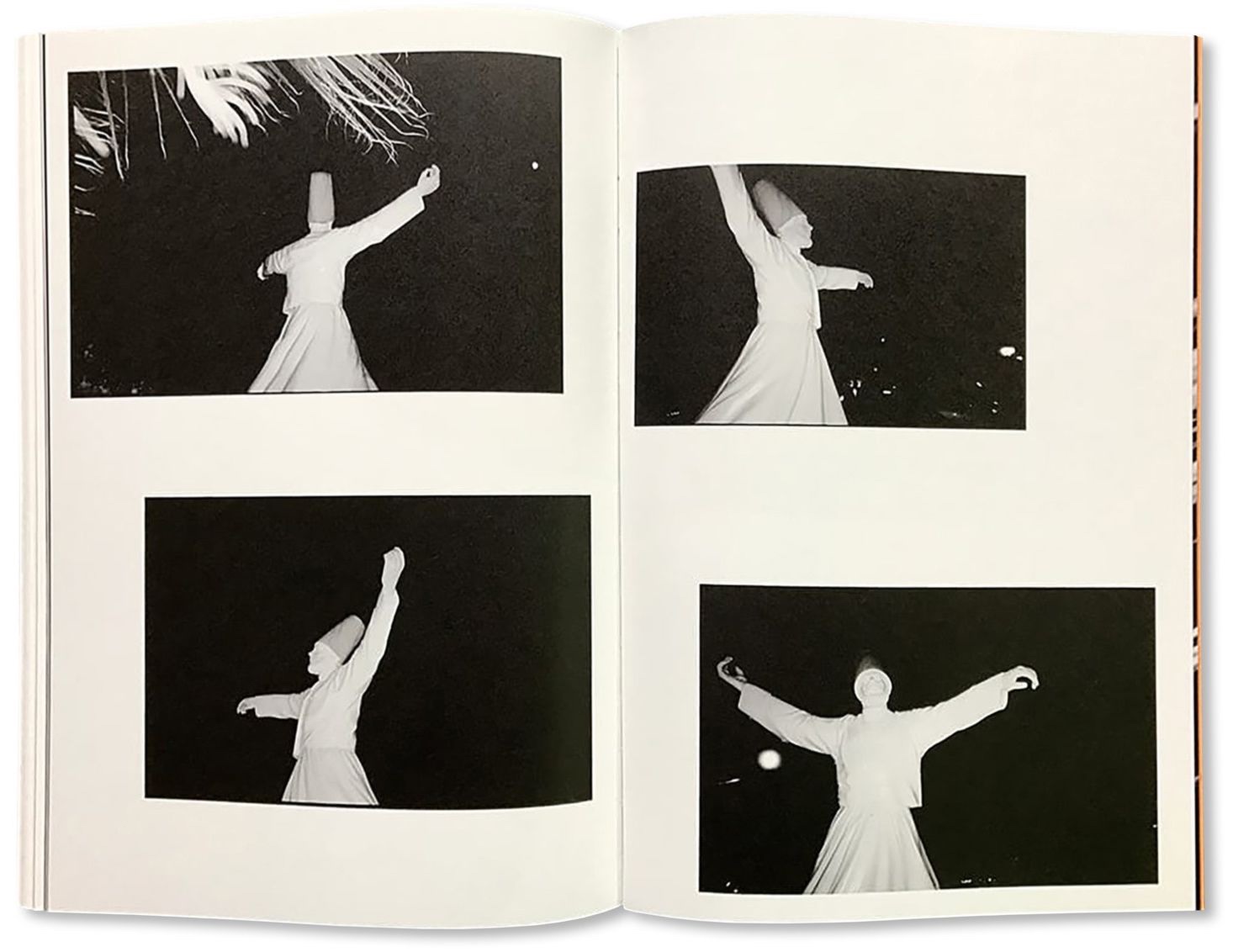

O livro III é o mais pensativo dos três volumes. Uma abertura com três imagens de página inteira: dois cangurus preparam-se para se gladiarem sob o olhar atento de um terceiro, uma criança tímida, mas segura e serena numa rua de subúrbio e um court de ténis visto de cima durante um jogo a pares. O livro prossegue lentamente, pensativo, ao ralenti, nunca desarmando da crueldade do humano e das pequenas coisas que o animam, para acabar numa dança. Um conjunto de páginas finais onde, em vários planos, acompanhamos a dança da estátua de um dervixe. Imóvel na sua natureza escultórica lívida, Príncipe fotografa este ser congelado e alheio à nossa presença, organizando os seus graciosos, imponentes e nobres movimentos e gestos, parecendo querer dizer que, no seu tempo, viveu por alguma coisa!

A saber: "You're Living for Nothing Now (I hope you're keeping some kind of record)" foi nomeado para o prémio de livros de autor dos Encontros de Fotografia de Arles 2017.

Nota da editora: Último parágrafo revisto e alterado a 16.08 pela editora e pelo autor.

Andreia Santana: História da Falta

Publicado por ocasião do Prémio Novo Banco Revelação, Andreia Santana auto-publicou este livro, de título História da Falta, como ponto contextualizante da sua prática artística.

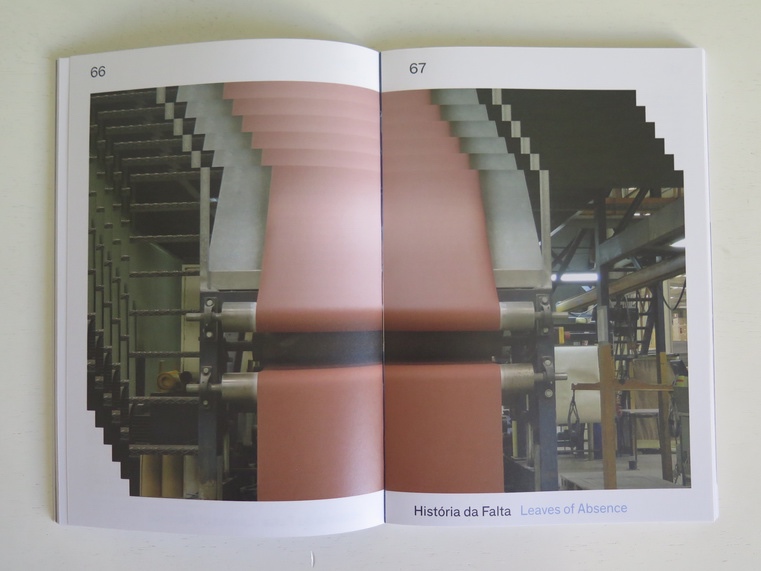

Profusamente ilustrado, a artista escolheu lastrar pelas 140 páginas do volume uma panóplia de imagens que têm proveniências muito distintas: imagens (videogramas) de obras em vídeo, imagens de slides que integram algumas das suas instalações, vistas de exposições e imagens de arquivo da sua investigação.

Estas imagens e objetos, de que nos vai dando conta de forma parcial, é ambígua pela forma fortuita de tratar fotograficamente os seus objetos de trabalho - unidades fabris de várias indústrias e objetos produtivos, em momentos múltiplos da sua atividade. As imagens de Andreia Santana parecem explorar as circunstâncias nas quais os meios de produção operam e quais os estados de operacionalidade que estas indústrias possuem. Há um curva de compreensão do desenvolvimento industrial que se visualiza na coleção de imagens que Santana reúne neste livro: desde a mais arcaica tecnologia de manufatura até às tecnologias mais avançadas; um arco que descreve a propagação do pensamento evolutivo das tecnologias, do domínio do fogo, do ferro e da eletricidade, às mais atualizadas formas de engenharia, da instrumentação e da automação industrial.

Os dois textos que Andreia Santana inclui nesta publicação são bem explícitos e ajudam a artista a fazer com que esse fluxo de imagens chegue ao leitor com as expectativas contextuais que engendra para a sua obra. “História da Falta” por David Revés e “Histórias da Automação” de Margarida Mendes são dois textos que propõem conjunturas específicas para a composição do complexo artístico/discursivo de Andreia Santana.

Por um lado David Revés, no seu texto “História da Falta” é lacónico e circunscreve a prática de Andreia a um claro, mas distinto, exercício arqueológico que põe em marcha um dispositivo de troca simbólica entre passado e futuro tecnológico. Revés encontra nas três obras que constituem o corpo visual do livro, a saber Archeological Factory, Folhas de ausência e Inventário, um denominador comum que é o recurso a uma aparente nostalgia do passado industrial como forma de tautologicamente apontar o futuro perpétuo que é o da indústria do fabrico de utensílios de escavação arqueológica e a história dos seus meios de produção. Há um visível curto-circuito de referências que simultaneamente convocam passado e futuro e que afinal são o ponto de encontro presente do passado das artes úteis com a utilização de tecnologias de ponta para o fabrico destas ferramentas, num modelo dialético de convocação dos utensílios, artefactos e suas histórias para cimentar um discernimento amplo e destabilizador das narrativas a estes associadas.

No seu texto “Histórias da Automação”, Margarida Mendes aponta os desenvolvimentos tecnológicos que nos trazem a um momento de complexidade relacional entre o humano e o maquinal através da possibilidade de uma substituição do trabalho humano pelo labor artificial e as múltiplas hipóteses de conexão entre os dois tipos de inteligência. Discorre acerca da co-operatividade do domínio da linguagem e do desenvolvimento tecnológico questionando como é que “a nossa relação com os avanços tecnológicos transforma a mediação imagética e informática do mundo.” Mendes avança que as alterações ontológicas incutidas nos diversos campos da atividade humana pela integração de modelos tecnológicos e computacionais nas nossa atividades diárias deverá ser acompanhado por um repensamento e uma refundação das estruturas de afinidade entre a agência humana e a tecnologia, apresentando a proposta de uma gestualidade consciente da hierarquização de potencial que essas jurisdições tecnológicas, informáticas e científicas, operam no estofo do presente bio-político. Mendes questiona, sugerindo essa pergunta como uma das substâncias da obra de Andreia Santana, se a analítica das bases de dados e por conseguinte toda a mecânica da sua utilização efetiva, não poderá favorecer o evento tautológico da alienação pelo apartamento da realidade material e situacional que podem provocar. Segundo Mendes "É importante refletir sobre estas questões e pensar a relação do homem com a produção de análise de informação automatizada, quando esta afeta a criação de sentido de vida e biopolítica que claramente se transforma."

Especificando que toda a descentralização cognitiva trazida para o centro deste debate tem consequências perentórias na forma como "produzimos um sentido político das tecnologias atuais e como estas fundamentam novas formas de visualização, processamento e intervenção da realidade.", fica no ar se não será provavelmente desta complexa troca simbólica entre uma análise arqueológica dos meios de produção e de uma refundação da produtividade utilitária dos meios informacionais automatizados e algorítmicos que se ocupa a prática de Andreia Santana.

Daniel Gustav Cramer: Empty Room

Daniel Gustav Cramer é um artista que se tem dedicado às publicações sob várias formas, incorporando-as na sua obra fotográfica e escultórica. Muitas têm sido as suas metodologias de integração deste formato no seu corpo de trabalho: desde a pontuação de instalações por textos impressos em folhas soltas ou em pequenos livros, permitindo ao espetador uma formatação da sua experiência dos objetos e sua ocupação no espaço e respetiva narrativa ou evocação, até a livros com textos narrativos nos quais somos apanhados a meio de uma história ou publicações que vão aparecendo regularmente ao longo dos anos sob a denominação de Tales e que se constituem hoje já em número assinalável e dão conta do misterioso e introspetivo mosaico que a obra do autor é. Essa condição serve precisamente para enunciar a nossa disposição de espetador enquanto mediador, entre estados de espírito e condições introspetivas e as insinuações que as obras visual ou fisicamente nos proporcionam.

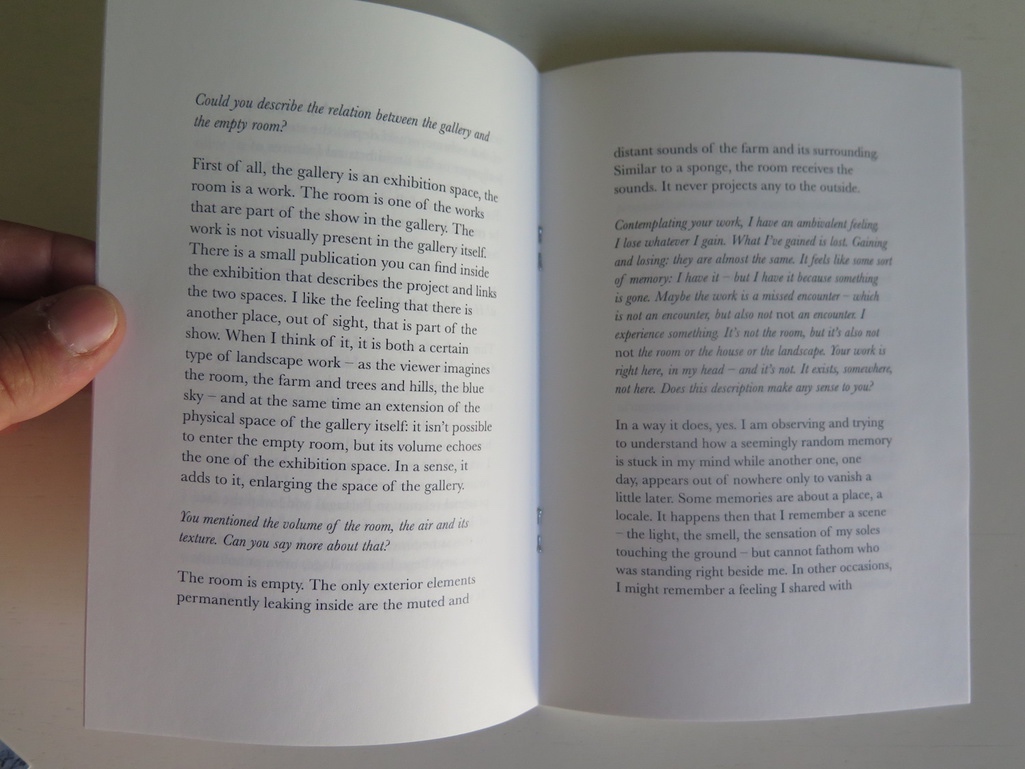

O livro sobre o qual nos debruçamos é Empty Room, recente publicação/obra de arte, editada a propósito da mais última exposição do artista na Galeria Vera Cortês. Este pequeno livro é de facto o intermediário de uma peça que não existiu no espaço físico da galeria. O pequeno livro, páginas brancas impressas em offset, desenho espartano, 16 páginas de texto, documenta uma breve conversa entre Gustav Kramer e Lukas Töpfer acerca de uma divisão de uma habitação que o autor identificou no casario de uma quinta agrícola algures em Torres Vedras. Esta quinta proporcionou ao autor a utilização desse aposento para articular a ideia de uma sala vazia, num lugar afastado da celeuma dos espaços de habitação comum, fazendo com que essa sala, esvaziada para o efeito durante o período de tempo de duração da exposição, pudesse servir de arquétipo à nossa imaginação de uma sala vazia. Paredes vazias, porta fechada, um mínimo rumor natural que chega ao seu interior através das paredes silenciosas. É uma peça que existe sempre que a queiramos visitar e que nunca existiu para ser visitada, tal é o carácter paradigmático da imaginação. A lembrar-nos Borges quando nos exortava acerca dos livros: "Um livro é mais que uma estrutura verbal, ou uma série de estruturas verbais: é o diálogo que trava com o seu leitor e a entoação que impõe à sua voz e as cambiantes e duradouras imagens que deixa na sua memória."; será desta natureza a “literatura” de Cramer, que impõe à nossa imaginação as duradouras imagens que deixa na nossa memória.

A acompanhar o pequeno livro vem um postal com uma imagem de um caminho que leva não sabemos onde. A flanquear o caminho de terra, marcado pelas rodas de veículos que o desenharam ao longo dos anos, árvores e arbustos e vegetação rasteira, sombras e um céu azul. No verso do postal a morada da Quinta das Albergarias e uma célebre frase de Simone Weil: Voir un paysage tel qu’il est quand je n’y suis pas.

O Fotógrafo Acidental - Serialismo e Experimentação em Portugal [1968-1980]

Culturgest

Delfim Sardo e Sérgio Mah

Lucy Lippard periodizou as enormes alterações que tiveram lugar na arte internacional numa janela temporal que identifica entre 1966 e 1972. Nessa célebre periodização Lippard reconhece e anota um conjunto de práticas criativas recorrentes entre os artistas dessa época que tinham como objetivo atentar contra a estabilidade de meios de expressão tradicionais e propor um conjunto de possibilidades inventivas que permitissem sincronizar a produção artística contemporânea com as contingências da vida europeia e americana do pós 2ª guerra mundial. A fotografia é uma das grandes novidades desse período.

Não sendo uma técnica desconhecida dos artistas, ela era aliás uma ferramenta próxima do desenho, da gravura e da pintura, certo é que raras vezes foi considerada e aceite como um medium artístico em pé de igualdade com os meios tradicionais de expressão. Mais recentemente, algumas décadas depois dessas aproximações, há finalmente distanciamento histórico para empreender um aditamento da história da arte dos anos 1960 e 70 por via da fotografia e do fotográfico. Várias têm sido as manifestações desse tipo de trabalho, com importante exposições e publicações a darem conta dessa assimilação do potencial artístico da fotografia, como por exemplo a notável exposição The Last Picture Show – Artists using Photography 1960-1982 de Douglas Fogle em 2004 e mais recentemente Light Years: Conceptual Art and the Photograph, 1964-1977 de Matthew Witkovsky, ambos com excelente publicações a acompanhar o esforço de compreensão de tão relevante prática neste período.

Ora este livro/catálogo da exposição O Fotógrafo Acidental Serialismo e Experimentação em Portugal, 1968-1980, vem precisamente propor uma periodização para as utilizações em contexto artístico dos media fotográficos em Portugal, podemos dizer, quase sincrónica à periodização elaborada por Lippard, Fogle e Witkovsky e, como refere Delfim Sardo, simetricamente repartida entre os seis anos anteriores ao 25 de Abril e balizada por outros seis anos após o mesmo.

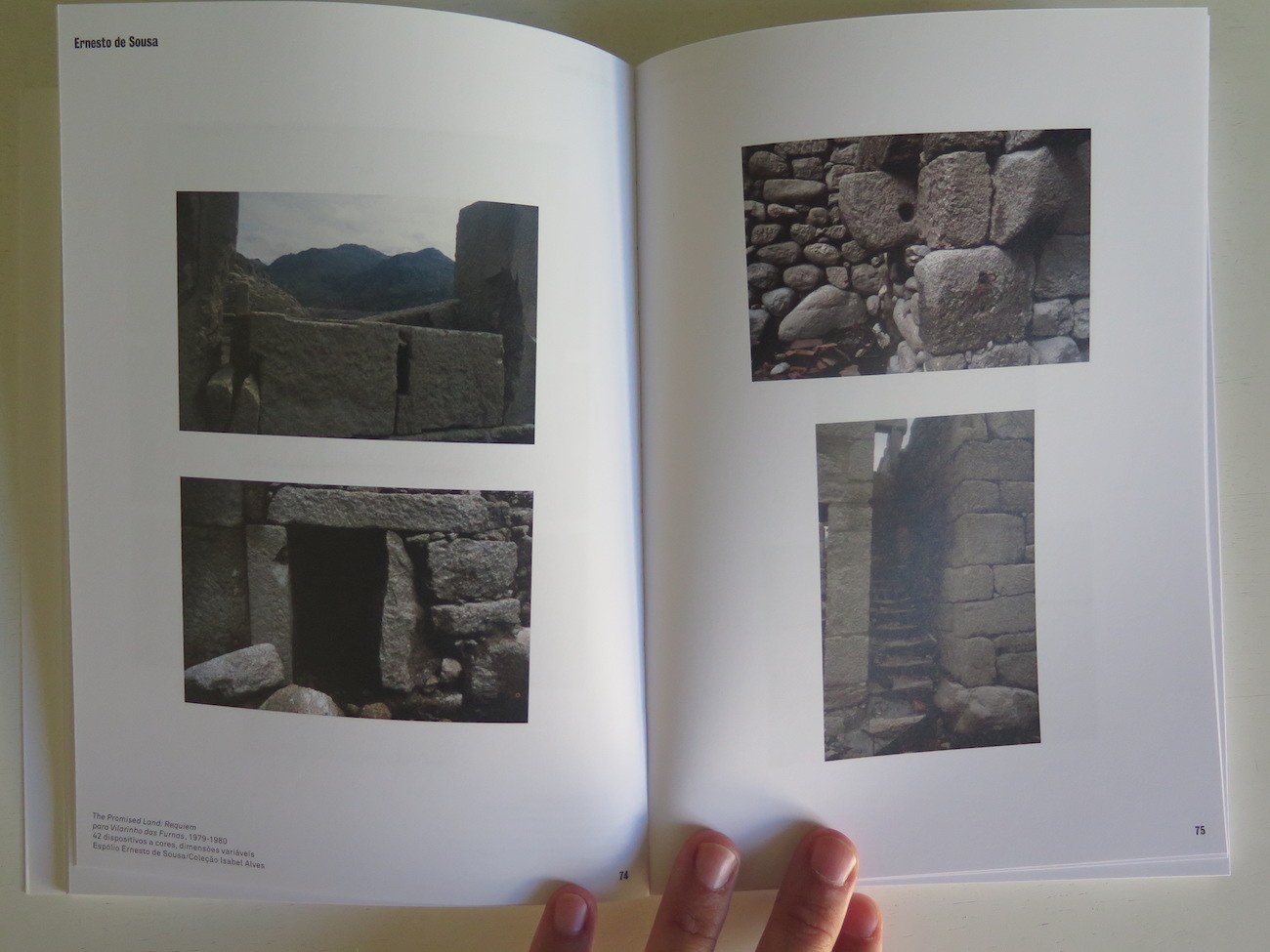

Partindo de um posicionamento institucional, os artistas escolhidos e as obras, tal como as suas proveniências refletem, desenvolve-se uma abordagem ao que podemos identificar como as primeiras manifestações experimentais da utilização dos meios fotográficos como metodologia disruptiva da heurística da pintura e da escultura. Artistas como Helena Almeida, Fernando Calhau, Julião Sarmento, Alberto Carneiro ou Ângelo de Sousa, que tinham uma prática próxima dos meios tradicionais da gravura e pintura e escultura são exemplo dessa necessidade.

Como sintetiza Delfim Sardo no seu texto «Para estes artistas portugueses, a fotografia representava uma possibilidade de usar imagens que não tinham passado, ou que eles queriam situar fora da história própria da imagem fotográfica.»

No seu texto “Uma imagem ao lado da outra não são duas imagens” Sardo reflete acerca do carácter exploratório que o olhar fotográfico possibilita a este grupo de artistas, acerca da observação do observador, as qualidades fotográficas de uma situação, as capacidades voyeurísticas do dispositivo ou a sua adequação a um estreitamento da relação da arte com o social, as capacidades analíticas do medium como ferramenta de explosão da imagem, a hipótese documental e memorativa do evento tão importantes para o desenvolvimento de uma economia operante do carácter performativo de muita da arte de então, o potencial mediador das várias modalidades de experiência, da sequêncialidade e da seriação como forma axiomática de representação temporal, a fixação do natural, as estratégias autorepresentacionais, a emulação do espaço pictórico, o mapeamento do espaço físico e escultórico, a subjetivação do olhar fragmentário, as possibilidades cinemáticas de imagem fixa, o diálogo especular entre imagem pintada e imagem fotografada, o carácter indicial da imagem fotográfica e a a sua correspondência à noção de listagem e catalogação. O itinerário que Delfim Sardo nos apresenta é naturalmente um elenco das possibilidades que o medium fotográfico suscita pelo levantamento das opções criativas assumidas pelos autores em exposição. No entanto, e não obstante o arsenal de hipóteses em jogo, Sardo explicita que é no desafio da serialidade e da repetição que reside o grande desígnio da experimentação pela fotografia a partir desta época, que, ao arrepio de muita da teoria da fotografia mais influente do século passado, «convoca um contexto pela estrutura de recorrência, repetição ou amplitude do processo de edição e montagem», inteiramente adoptada pelo rol de artistas e obras selecionadas.

No seu texto “Horizonte experimental” Sérgio Mah recua ainda mais na História da Fotografia, indo aos primórdios da contenda entre o fotográfico técnico por oposição ao fotográfico expressivo como chave para a compreensão de várias das dinâmicas que aquiesceram a integração da fotografia como prática artística por direito próprio e como metodologia criativa autónoma. Mah desenvolve uma linhagem que vai desde László Moholi-Nagy, passando por Man Ray e Robert Smithson, enumerando uma variedade de autores que contribuíram a vários tempos e sob vários modelos para a integração do fotográfico nas práticas artísticas tradicionais e o carácter transformacional que esta integração operou a vários níveis. Mah sintetiza desta forma o longo percurso que leva os artistas da geração do grupo apresentado nesta exposição a enveredarem pelo modelo fotográfico como um inesgotável campo de possibilidades criativas: «Se alguma dúvida existir sobre o papel que a fotografia teve neste momento crucial da história da arte, bastaria relembrar que muitas obras fundamentais da arte das décadas de 1960 e 1970, designadamente de artistas ligados à prática da pintura, do desenho e da escultura, são obras fotográficas ou mediadas por fotografias. Sem preocupações com a essência específica da fotografia, estes artistas olham para a fotografia de um modo instrumental, como um meio para atingir um fim, tomando a câmera como uma ferramenta enquanto procuram indagar um vasto leque de agendas experimentais, que encaram a hibridez – o trânsito, a porosidade, a conexão entre diferentes disciplinas – como uma plataforma de fecundas explorações de sentidos e derivações associadas ao escultórico, ao pictórico, ao performativo e ao teatral, mas também ao fotográfico e ao fílmico.»

No final do livro apresenta-se uma pequena antologia de textos que iluminam o tema e a periodização em questão, com entradas de Ernesto de Sousa, Eduardo Batarda, Fernando Pernes, Helena Almeida, Leonel Moura, Alberto Carneiro, Floris Neusüss, José Barrias e António Cerveira Pinto.

Sendo natural que num trabalho curatorial e editorial deste género possamos sentir a falta de alguns autores que, como de resto Delfim Sardo assinala no seu texto, também podiam integrar a lista dos que nesta época aproveitaram o potencial disruptivo da fotografia ao serviço de um alargamento das possibilidades inventivas e expressivas da experimentação plástica, certo é que, encontramos aqui, não uma análise oficializante dos tópicos em questão, mas uma abordagem recontextualizadora de práticas artísticas há muito institucionalizadas, mas nem sempre justamente enquadradas, que permitirá o desenvolvimento de outras configurações históricas porventura mais inclusivas.

José Pedro Croft: Medida Incerta

Publicado pela Hatje Cantz a propósito da representação portuguesa na Bienal de Veneza de 2017, este Medida Incerta de José Pedro Croft é naturalmente o nobre sucessor da sua monografia Objectos Imediatos, publicada aquando da sua grande exposição na Fundação Carmona e Costa e na Cordoaria Nacional.

Este volume, organizado pelo curador da representação João Pinharanda, conta com um texto alargado do curador – “Vocabulário: As seis esculturas de José Pedro Croft em Veneza”, “Uma percepção renovada” de Aurora Garcia, “Ar Luz Razão Certa” de Luiz Camillo Osorio e “Espelho sobre espelho” de Isabel Matos Dias, bem como um texto de abertura de Luís Filipe Castro Mendes, Ministro da Cultura.

Este conjunto de textos de extensão e objetivos variados pretende providenciar um contexto de leitura alargado à obra de José Pedro Croft que transcenda as obras apresentadas em Veneza, ou pelo menos que façam a ponte entre a sua prática nos vários meios nos quais o autor é prolífico e as obras desta representação oficial.

No seu texto “Vocabulário: As seis esculturas de José Pedro Croft em Veneza”, João Pinharanda decide, em vez da habitual prosa explicativa, alistar sob a forma de entradas de um dicionário ou enciclopédia, um conjunto de palavras, conceitos, lugares, pessoas, situações e ideias que funcionam como um quadro de referências que pode ser utilizado de forma personalizada pelo leitor/visitante/observador das obras de Croft. Como Pinharanda explica logo na primeira entrada deste seu glossário, «O leitor pode ler o texto como lhe aprouver: seguindo a ordem alfabética ou saltando entre os verbetes, como faz ao folhear um dicionário, um livro de poemas ou prosas soltas. Cada uma das entradas remete-nos para as esculturas de José Pedro Croft implantadas na Guidecca, para obras anteriores ou paralelas do artista ou, finalmente, para factos, realidades, conceitos e ideias abstratas, personagens, elementos ou momentos da cidade de Veneza, do seu ambiente humano e artístico, das experiências de trabalho nela vividas, referências próximas ou longínquas, pesos ou fulgurações.» É o género de dicionário que, ao invés de nos satisfazer quando da consulta de uma definição, nos compele a consultar sem parar, e a associar aquilo que o autor inscreve nas suas “definições” e aquilo que apenas sugere. Faz-nos inventar as nossas próprias elaborações, acerca das palavras, conceitos, lugares, pessoas, situações e ideias que também podem habitar naquela cidade, Villa, jardim e nas obras propostas pelo artista. À cabeça de cada artigo, títulos sugestivos como: Ar, À vol d’oiseau, Barragem (Baixo Sabor), Caderno de Significados, Camaradagem, Campo di Marte, Casinos, Desenho, Espelho, Figuras de referência (algumas outras), Gravura, Hermes Trismegisto, Itaipava, Lugares (alguns outros), Luz, Mestre, Pedra de Ístria, Periferia, San Michele (ou Melancolia, hoje), Vento ou Nota Final.

Algumas outras entradas dão corpo a uma leitura mais prática das esculturas de Croft, mas é onde Pinharanda decide ser menos pragmático e mais imprevisto que surgem as ‘taxonomias’ que melhor servem a nossa imaginação.

No texto de Aurora Garcia “Uma Percepção Renovada” a autora empreende precisamente num tipo de pensamento acerca da obra de Croft que pretende dar a conhecer os momentos essenciais da sua obra, enquadrando-a no contexto do desenvolvimento da escultura da segunda metade do século XX e inscrevendo-a numa linhagem de artistas que trabalham recorrentemente um léxico abreviado de morfologias que concorrem para o questionamento dos próprios limites ontológicos da escultura enquanto prática motivadora de espaço(s). Segundo Garcia, a abordagem de Croft sempre se pautou por uma eleição das formas geométricas, que o aproximaram da arte minimal e de algumas práticas ditas pós-minimalistas, sem no entanto perder um conjunto de características muito próprias que se prendem com a «propensão abstracta onde a forma da origem geométrica pode funcionar como metonímia do corpo humano, começando pelo próprio corpo do artista.» No texto de Garcia a prática de Croft é entendida como uma navegação pelos meandros da inteleção moderna do espaço e por um conjunto de enquadramentos que colocam os objetos mais icónicos criados pelo artista na esteira de autores como Alberto Giacometti, Robert Smithson, Sol Lewitt e Michelangelo Pistoletto e sob a tutela da teoria fenomenológica de Merleau-Ponty.

Em “Ar Luz Razão Certa”, Luiz Camillo Osorio glosa, a partir de alguns exemplos da arte minimal que informam a obra de Croft, acerca de um conjunto de elementos nos quais radicam as «micro-relações poéticas, paisagísticas e arquitetónicas» existentes na obra do autor.

Em “Espelho sobre Espelho”, Isabel Matos Dias aproxima a prática escultórica de Croft e a sua habitual especularidade a um pensamento que potencia um «permanente confronto com os limites, as margens, as fronteiras, num gesto concomitante de marcar, demarcar, transgredir, transbordar, desafiando infinitas virtualidades.» Esta analogia que Isabel Matos Dias faz entre a utilização de superfícies espelhantes na obra do artista e a água e os estados reflectores desta, é uma translação que explica um deslumbramento material e processual que tem permitido ao autor a introdução de graus de incerteza visual e físicas na sua obra. Estes são bem visíveis, como Matos Dias explicita neste texto, nas obras propostas para Veneza, nas quais, analogamente a uma outra obra citada, instalada no Rio Sabor em 2016, «viabiliza-se o impossível e acontece o imprevisível que provoca o assombro e a surpresa.»

Uma nota final para a organização do volume. Por ser uma publicação tão importante para a circulação internacional da obra do autor, podia ter sido dada mais importância à necessidade de um índice que guiaria o leitor pelas versões portuguesas dos textos na primeira metade do livro e as suas traduções para inglês na segunda metade. Não podemos dizer que seja penalizante pois o livro está bem compartimentado por separadores vermelhos que dão conta dessas secções, mas uma mais expedita orientação podia ajudar a navegar entre os textos que acompanham a obra produzida para este âmbito e a restante obra que ilustra o volume e que serve para contextualizar a produção do artista.

Mattia Denisse: Duplo vê – O Tautólogo

Mattia Denisse é uma figura discreta no meio artístico português mas esta publicação, e as exposições que a antecederam, demonstram a originalidade e o fulgor do trabalho deste artista.

Publicado pela Dois Dias Edições, jovem editora muito empenhada na direção discursiva dos livros que decide publicar, este Duplo Vê – o Tautólogo é o resultado de uma compilação de desenhos (o desenho é o meio de expressão eleito por Denisse), segundo a editora “Duplo vê é essencialmente um livro de desenhos e, ao mesmo tempo, o nome em extensão da letra W (inspirado no título de George Perec, W ou les souvenirs d’enfance) e também o “duplo ver” de um Deus vesgo. Duplo vê, O Tautólogo (nome dado ao demiurgo criador da tautologia) poderia ter um outro subtítulo: “Ensaio sobre o estrabismo de Deus”.”

Livro na mão e, coisa que nem sempre acontece, detemo-nos no objeto, no desenho e no material sensual da sua capa, que acusam um toque fascinante para os fetichistas. Este livro também nos fala disso, dos fetichismos e das paixões. Abrimos o livro e detemo-nos num texto impresso na badana, espécie de introdução aos mistérios a que o conteúdo alude, das deformações oculares de Deus. Esta nota introdutória é um pequeno manifesto acerca do sacrossanto atavismo da nossa visualidade. Avançamos, um desenho a lápis azul como separador e três páginas de ‘índice’, outras três páginas semelhantes aparecem no final do livro. Este índice é uma tabela que, ao contrário de um normal índice, não nos remete para números de página ou fichas técnicas ou obras em lugares específicos do livro. É um elenco de títulos que tem como título “O título é = à soma de todos os títulos”; enigmático o título, como também é obscuro o conteúdo do livro a que cada um destes títulos, frases, pensamentos, grafismos, equivalências ou anotações se referem. É como uma declaração de intenções para o que se passa no livro: os desenhos, as missivas caligráficas, jogos de palavras, antístrofes e perífrases, anagramas e diagramas, gráficos conceptuais, jogos de fumo e espelhos, objetos perigosos, mitos antigos e máquinas modernas, instruções, indicações e rastos que sugerem uma visualidade poética, experimental e filosófica.

Permeando as torrentes de desenhos algumas “notas do editor”. São textos que ajudam a tornar ainda mais complexa qualquer tentativa de leitura unívoca do conteúdo das imagens.

Todos os assuntos parecem viver sob a tutela de uma forma muito particular de humor e análise, introspeção e julgamento que não dispensam a bitola patafísica, um agudo sarcasmo dadaísta, e a mundividência dos universos da literatura absurdista, do non-sense e da literatura experimental. Estes textos do editor parecem apontar precisamente para esse caminho da ratificação dos universos paralelos em que habitam os desenhos de Mattia. Explicar é reduzir, mitificar é ampliar.

Muitos dos desenhos são esquemáticos e têm como material riscadores de duas cores, vermelho e azul, incutindo um esquematismo primordial aos desenhos que parecem querer dizer que nos devemos preocupar com o conteúdo e não com a forma. Noutros desenhos, impressos noutro tipo de papel, cromatismos vários dão corpo a visões de situações que entregam estas narrativas à mais absurda visão do mundo, desenhos arquetipais. Absurdo não será o melhor termo para tentar pensar acerca dos mundos que Denisse imagina; são quimeras, fantasias que permitem ao nosso olho preguiçoso relacionar aquilo que a nossa aparente acuidade visual e mental não tem por hábito reunir. O que este livro tem de exemplar é a articulação impassiva entre ideias, nomenclaturas e as sombras que estas fazem vislumbrar. Numa ‘nota do editor’ particularmente sucinta, especula-se assim:

«Hora1 de ponta. Na esquina de uma grande cidade2,

a sombra acaba de perder-se no espaço, e sobretudo

no tempo do seu homem. O homem, ao fim de escassos

segundos, aprende a viver sozinho3.

A sombra4 tenta compreender, desesperada, como

funciona a vida sem o seu homem.

Nos cinco meses que se seguiram, em diferentes pontos

do globo, os fios que ligavam dezoito palavras às suas

coisas5 foram encontrados cortados.

Algumas testemunhas, nos seus depoimentos, dizem

ter avistado perto das palavras uma sombra indecifrável

com uma tesoura na mão6.

Receando as consequências mortíferas destes

acontecimentos, os linguistas7, com uma tesoura na mão,

cortaram8 o fio que ligava a palavra «tesoura» à tesoura.»

As notas remetem para desenhos que não conseguimos reproduzir aqui. Não são só os olhos do estrábico que cruzam a trajetória da visão, as palavras, cortadas do fio que as liga aos objetos, cruzam-se com planos indefiníveis e devolvem-nos a hipótese de refletir sob a natureza das coisas.

Pedro Lapa: Joaquim Rodrigo

a contínua reinvenção da pintura

Um livro sobre a obra de Joaquim Rodrigo, que é um livro sobre a discursividade e prática da pintura, que é um livro sobre (a) histórias da pintura do século XX. É assim que se pode apresentar este livro de Pedro Lapa sobre a pertinente obra de um dos mais destacados artistas portugueses do século passado.

Pedro Lapa, refira-se, tinha toda a matéria para desenvolver uma monografia deste género, que é aliás a sua tese de doutoramento, pois foi da sua ação conjunta com María Jesús Ávila que foi dado à estampa o catálogo raisonné deste pintor, aquando da sua exposição retrospetiva no Museu do Chiado em 2000.

O conhecimento minudente e circunstanciado de Lapa sobre a obra do autor está bem espelhado nas quatrocentas e cinquenta páginas que dão corpo a este estudo e é visível que o seu conhecimento desta obra não é apenas livresco e académico. Há no pensamento de Lapa sobre Rodrigo uma vontade de valorizar e inscrever a trajectória da obra e a vida do pintor, algumas vezes apelidado de naif e fechado, dentro de um modus operandi criativo que espelhava e ecoava noutras geografias da arte internacional, num contexto mais amplo e apropriado ao entendimento das suas heterodoxias. Só um conhecimento de proximidade à figura, ao seu trabalho prático e teórico, e às circunstâncias vivenciais nas quais pensou e produziu, legitimam tamanha articulação entre acontecimentos e factos históricos, vontades individuais e consequências discursivas, como esta que Lapa narra.

O livro está estruturado e dividido em quatro capítulos, com o rigor de um trabalho académico que tem uma noção profunda da pinacularidade que uma obra como a de Rodrigo pode assumir caso as disposições dentro das quais pode ser entendido sejam as adequadas.

Uma primeira secção onde se dá conta da relação discrepante entre as proposições do autor com as linguagens vigentes no meio português (o neorealismo era um idioma quase generalizado) e as suas incursões pelos estilos matissianos, a recorrência da paisagem como motivo e outras influências da sua aprendizagem autodidata da arte moderna. É provavelmente no irregular começo da carreira artística de Joaquim Rodrigo e na forma como se relacionou com a história da arte moderna e com a obra dos seus contemporâneos que reside a chave para a originalidade que se viria a afirmar paradoxalmente como a sua maior fragilidade e a sua maior virtude.

Este segmento envereda por um périplo pelas obras essenciais desta fase formativa, pela descrição das condições de feitura e recepção destas obras, pela caracterização do meio artístico nacional e dos paralelismos aos modelos artísticos internacionais, focando-se sobretudo na inscrição da obra de Rodrigo nessas teias e na possibilidade de entender os momentos de relevância e de mudança na sua obra. Exemplo disso é o subcapítulo Um marco para uma vanguarda da pintura portuguesa no qual Lapa discorre acerca de uma pintura de 1955 que nos permite enquadrar a obra de Joaquim Rodrigo num complexo de referências inéditas que o colocam no centro de um debate urgente da pintura daquela época, ao lado de artistas das vanguarda internacionais e que antecipam uma série de ocorrências da pintura americana como a hard-edge e as shaped canvas. Como refere Pedro Lapa muito justamente «Não fosse a escala reduzida desta argumentação e estaríamos perante uma clara antecipação do conflito que quinze anos mais tarde se veio a instalar no contexto norte-americano, opondo Clement Greenberg e Michael Fried aos minimalistas Donald Judd e Robert Morris.»

No segundo capítulo Lapa debruça-se sobre a obra já consolidada de Joaquim Rodrigo, tentando através de entradas várias explicar a diversidade de referências que alicerçam a estrutura discursiva da sua originalidade pictórica desde os momentos simbólicos da paisagem, passando pela abstração geométrica até às aproximações a um universo pop, circunscrevendo as influências étnicas as alusões cinematográficas, os estigmas da narrativa moderna na sua relação com o colonialismo, a política como elemento subtextual e a hipótese de, dentro de uma obra por vezes críptica, todos esses pontos existirem como magneto que agarra a prática da pintura ao mundo no qual o artista vive e ao qual não foi alheio.

O terceiro capítulo explicita as formas de consolidação da obra de Joaquim Rodrigo e as circunstâncias do aparecimento de uma linguagem pictural que, apesar de conectada a uma miríade de referências e contextos, como foi provado nos capítulo anteriores, é profundamente pessoal e idiossincrática, ao ponto de admitir uma metodização, ou melhor, um conjunto alargado de sistematizações, que se explicam pelo aparecimento do célebre texto “O Complementarismo em Pintura” e dos preceitos de um Pintar Certo, que se tornou de resto uma das boutades do artista. Estes arrojos acabam por ser o foco do ultimo capítulo e dão mote à conclusão deste portentoso estudo que, pegando na obra de um artista tão singular como Joaquim Rodrigo, não só consegue enquadra-la num nexo de repercussões intensas e pinaculares, como também abrir a hipótese de uma prática e uma teoria da pintura autónoma que se afirma pela seu temperamento íntimo a par das grandes obras internacionais do século XX.