Entrevista a Antonia Gaeta

Antonia Gaeta, nascida em Lanciano, Itália, é Licenciada em Conservação dos Bens Culturais pela Universidade de Bolonha, veio para Portugal em 2003 onde completou o Mestrado em Estudos Curatoriais na Universidade de Belas-Artes de Lisboa, mais tarde doutorou-se em Arte Contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. Desde 2005, trabalha como curadora independente, sendo que do seu percurso mais recente se destacam as seguintes exposições: Cangiante com obras da Colecção Caixa Geral de Depósitos, Andrómeda de Luciana Fina, Sereno Variável da Colecção Treger Saint Silvestre, no Centro de Arte Oliva, Hot Stuff com trabalhos de Adelhyd van Bender na Galeria Delmes & Zander e, ainda, Ex-Votos para o Século XXI de Miguel Carneiro no VERÃO, espaço cuja programação é da sua responsabilidade e que data de Outubro 2019 até ao presente.

Conheci a Antonia quando me convidou a fazer uma exposição no VERÃO. Conheci-a, portanto, no meu atelier e, desde logo, foi evidente que lidava com alguém com uma sensibilidade para os materiais e olho artístico pouco comuns. Um Humanismo holístico a apelar à integração dos sentidos, corpo e intelecto. Integrar e interligar (atrás da nuca) cosmovisão em círculos de Dante Alighieri, os universos que se abrem nas múltiplas geometrias uterino-científicas de Adelhyd van Bender, o detalhe, a Marcenaria, porque savoir faire é essencial para poder olhar, ver, decidir.

Relembro Virgínia Wolf “saturar cada átomo” — escrevia. E, em consonância, “Num sopro de ar fresco, um dia o meu espírito aconselhou-me a desenhar” escreve Antonia Gaeta em A Constelação do Despertar texto do catálogo que acompanha a exposição El Ojo Eléctrico na Casa Encendida (2019-2020). Considero o seu percurso e as suas escolhas ecléticas, consistentes, consequentes e interligadas numa espécie de teia orgânica. Trata-se por isso de um ecletismo orgânico que, a ser programa, é-o da intuição. Como empatizo e me reconheço neste seu olhar, aqui estou a entrevistá-la.

O que segue é uma entrevista escrita, por correspondência.

Francisca Carvalho (FC): Como é que constróis o teu olhar como curadora?

AG: Cresci em Guardiagrele, uma aldeia aos pés da Maiella, em Abruzzo. Antigamente era conhecida com o nome de Ælion, por ser uma localidade de culto dedicada ao deus sol. O nome actual deriva da evolução do topónimo sob as sucessivas ocupações do território: Grælis em latim, Grele na língua corrente que com a junção da palavra warda, de origem longobarda, chegou a dar a denominação actual.

Desde que tenho memória de mim, lembro-me de ter curiosidade pela proveniência das coisas, pela rotatividade das culturas, pelas evidências de miscelanização de palavras e de objectos, pela distancia entre os degraus dos lances de escada e via dicendo. Se alguma coisa me interessa sigo calmamente o seu rastro sem pressa e com despistes preciosos pelo meio.

FC: Como é que essa construção passa, no teu caso, pela aprendizagem do corpo? Refiro-me, por exemplo, à tua formação, ainda em curso, de Marcenaria na FRESS e à tua atenção e gosto pelos materiais.

AG: Os detalhes são o meu deleite mesmo que seja a única a reparar. Os frescos de Palazzo Schifania, o jardim de Villa D’este e o Palazzo Fortuny são alguns dos meus referentes de composição espacial, sobreposição, cacofonia e paleta cromática. Quando trabalho numa exposição penso nesta sensação de maravilha estrondosa, neste ambiente específico — não somente físico — que quero criar. E claro, há inegavelmente muita aprendizagem que é feita pelo corpo. Osip Mandelstam, no seu livro Conversazione su Dante, pergunta-se quantas solas de pele bovina, quantas sandálias deve ter consumido o Alighieri, no curso da sua actividade poética, trilhando os caminhos das cabras da Itália.

FC: Como é que, vinda da área de Conservação e Restauro, te ocorreu a curadoria?

AG: Caminhando.

FC: Quais foram as tuas primeiras impressões quando te deparaste com as obras da colecção Treger Saint Silvestre?

AG: Estive em 2014 na exposição inaugural da Colecção no CAO e lembro-me de ter ficado fascinada. Em 2015 comecei a passar “temporadas” nas reservas, a analisar as obras, a ver de perto, a escrever historias e criar ligações inesperadas. A minha primeira exposição com a colecção chamava-se I’m a beautiful monster,uma apropriação do título da primeira edição do livro de poesia, prosa e provocação de Francis Picabia, que utilizei para falar do prazer estético do monstruoso — segundo o significado latino originário do termo monstrum: um prodígio, uma maravilha, mas também tudo que não é natural, algo que assusta, uma beleza tão excelsa que aterroriza para assim ironicamente desmistificar ideias erróneas sobre este tipo de trabalho artístico. Mas o que mais me impressionou na altura, e continua a impressionar, é a criatividade que não preestabelece finalidades. Uma lufada de ar fresco!

FC: Quais os trabalhos, dos artistas presentes na colecção TSS, te causaram maior empatia e porquê?

AG: O meu trabalho preferido é um desenho com caneta esferográfica preta de Beverly Baker, uma camada obsessiva de texto seleccionado em livros e revistas que ela usa como material de referência. São composições abstractas onde normalmente todo o lavor prévio da artista não é perceptível. E francamente gosto muito disso… Mas há mais artistas cuja obra adoro pelas mais variadas razões, seja pelo estranhamento, pelo sexo, pelo non sense, pelo oculto, seja por uma apropriação directa dos mestres da história de arte como, por exemplo, Agatha Wojciechowsky, Albino Braz, Aníbal Brizuela, Friedrich Schröder-Sonnenstern, James Deeds, Karl Hans Janke, Laila Bachtiar, Margarethe Held, ZMB (Rui Lourenço), Madge Gill, Mary Tillman Smith, Oskar Voll, Pietro Ghizzardi, Alexandru Chira, Paul Goesh, Alexis Lippstreu, Adelhyd Van Bender.

FC: O que pensas do termo “Arte Bruta”, cunhado por Jean Dubuffet, em relação a “Outsider Art” e ainda “Visionary Art”?

AG: O termo Arte Bruta é datado e desajustado. Mas Outsider Art é ainda pior porque tenta englobar tudo e mais alguma coisa que não “encaixa” e, ao mesmo tempo, exclui de outras possibilidades essas obras de arte, e o trabalho dos artistas. O porquê destes termos ainda se manterem em uso já promoveu debates e reflexões sobre qual o interesse em excluir as obras e estes artistas da narrativa oficial da história de arte moderna e contemporânea.

FC: No teu caso penso que a diferença entre trabalhar com obras de artistas mortos e obras de artistas vivos é significante. No caso dos artistas não vivos, há que dialogar com a obra e com os registos biográficos. No caso dos artistas vivos podes contar sempre com a sua presença e viva voz. Gostaria que me falasses um pouco sobre como estabeleces o diálogo com os artistas mortos.

AG: Tive uma relação profissional tóxica com um artista vivo que foi, de longe, a mais formativa na minha carreira. Aprendi os truques da profissão mas sobretudo as várias sfumature da palavra contrapartida. Pensei em deixar a curadoria, mas é o que mais prazer me dá fazer. Por isso, após uma pausa silenciosa, comecei trabalhar com a colecção Treger Saint Silvestre cujos artistas, pelo menos muitos deles, já morreram. E aqui entra o factor biográfico que ajuda, eventualmente, a contextualizar e a perceber melhor — caso alguém ache necessário — as obras: todos estes artistas em maior ou menor medida, tiveram vidas complexas, perdas irremediáveis, acidentes, passaram por carências e privações, foram perseguidos e postos de lado, tiveram experiências multidimensionais e extraterrestres. Mas há outra questão, os registos biográficos muitas vezes são pura ficção! Costumo sempre questionar quem é da opinião que sem a biografia não se sabe se é uma obra de arte ou não: Já pensaste na obra de anónimos proveniente de colecções privadas do início do Século XX, vinda de médicos que tinham a obrigação de manter o segredo profissional?

FC: Na exposição Andrómeda de Luciana Fina há uma última sala no percurso expositivo com duas grandes projecções de vídeo — uma é um apanhado documental dos momentos paradigmáticos dos anos 60 a 70 que passavam na televisão Italiana e na outra vemos o rosto de uma rapariga a olhar para o que parece ser um ecrã (que não vemos), esse rosto é, volta e meia, interrompido pela imagem das pessoas presentes na sala a olhar para a projecção. Como curadora da exposição, como te relacionas com esta dimensão da imagem em movimento?

AG: Em Andrómeda, Luciana Fina trabalhou exaustivamente a produção televisivas desses anos entre a documentação e a fantasia, criando um díptico que é uma dança de primeiros planos, entrevistas, reivindicações feministas, brincadeiras de crianças e debates acesos numa Itália em plena transformação. Nunca tinha trabalhado com uma artista italiana cujas referências culturais são muito próximas das minhas. E por isso, deixei-me conduzir pelas associações audaciosas da artista ao mesmo tempo que surgiam memórias; uma infância e juventude na Itália, o clima, incluindo o som, paisagens culturais deslumbrantes, ideias e visões de futuro. Não sei se interpretei bem a tua pergunta mas como curadora o que me interessa é a ideia, é a expressão, é a forma, é a correlação de sínteses poéticas e estéticas. Respondi?

FC: Gostava que falasses um pouco da experiência de trabalhar com a obra de Adelhyd van Bender, a propósito da exposição Hot Stuff.

AG: Não é a primeira vez que trabalho com a sua obra mas nunca tinha tido a disposição um estate com estas características. Entre as muitas abordagens possíveis optei por estabelecer uma conversa dialógica entre o espaço físico onde Van Bender vivia, a sua casa, e o espaço mental traduzido para as folhas de papel, os seus desenhos. O que se vê na exposição Hot Stuff é uma selecção entre milhares de folhas em A3 e A4 guardadas em micas dentro de arquivadores, outrora amontoados em pilhas nas paredes da casa do artista. Paredes essas que também serviram de superfície para desenhos com padrões e formas geométricas de sólidos puros, figuras elementares, cosmologias, rabiscos, palavras, rascunhos — uns mais complexos, outros levemente acenados, outros sobrepostos e redesenhados por cima — que mais se pareciam uma tentativa de dar uma ordem ao universo. A obra de Adelhyd van Bender desdobra-se em infinitas matrizes de um pensamento voraz. Os desenhos passavam por vários estádios: eram fotocopiados, trabalhados a nível da inserção de elementos de cor, recortados e colados. O artista destacava determinados pontos, algumas vírgulas e traços, voltava a fotocopiar. Por vezes os desenhos diferiam por uma letra e as folhas voltavam a ser trabalhadas numa caleidoscópica síntese de inteligibilidade. Um trabalho extremamente complexo no qual as ideias aparecem como princípios eternos e imutáveis constitutivos de uma ordem. Não se trata de um simples processo lógico ou abstracto, o artista aproximava o céu da terra e propunha uma visão grandiosa de um cosmo infinito. Simplesmente brilhante!

FC: Como escolhes os artistas que convidas a participar no teu espaço VERÃO?

AG: A escolha é livre e pessoal, sem regras e passa por uma certa exuberância e curiosidade com as mais diversas práticas artísticas. Os espaços da cidade estão saturados com programações e linhas curatoriais bem definidas. No Verão não há folha de sala. Se os visitantes tiverem interesse, perguntam. Cria-se logo um espaço mais confortável. Verão é o futuro do verbo ver.

Francisca Carvalho conclui, em 2005, o Curso Avançado de Artes Plásticas no Ar.Co em Lisboa, licenciou-se em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa (2009). É Mestre em Belas Artes pela Mount Royal School of Art do Maryland Institute College of Art (MICA) (2016). Desde 2008, é professora de Desenho e Pintura no Ar.Co. Foi, de 2014 a 2016, bolseira da Fundação Carmona e Costa/Fulbright e Mount Royal School of Art. Do seu percurso expositivo destacam-se as seguintes exposições individuais: “Chordata”, Culturgest, Porto (2016); "Hasta", National Handicrafts and Handlooms Museum, Nova Delhi (2018), "Tiger Mountain", A Maior (projecto de Bruno Zhu), Viseu (2018), "Hentai flipper tsunami" com André Almeida e Sousa na Sá da Costa (2019), Lisboa; "Loom" na Artworks, Póvoa de Varzim (2019); "Cosmic Tones" no CIAJG, Guimarães (2021); "Às nonas, Midas nos dedos medram e mondam" na Galeria Municipal de Almada (2021). Participou em 2020 na exposiçao "Farsa" no Sesc Pompeia, São Paulo; e em 2018, na exposição dos cinco finalistas "Art on Paper Navigator Prize", Chiado 8, Lisboa. Ainda, em 2018, foi bolseira da Fundação Oriente e da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo desenvolvido uma pesquisa prática na Índia sobre padrões, tintos naturais, kalamkari e hand block printing no Rajastão e Gujarat, India.

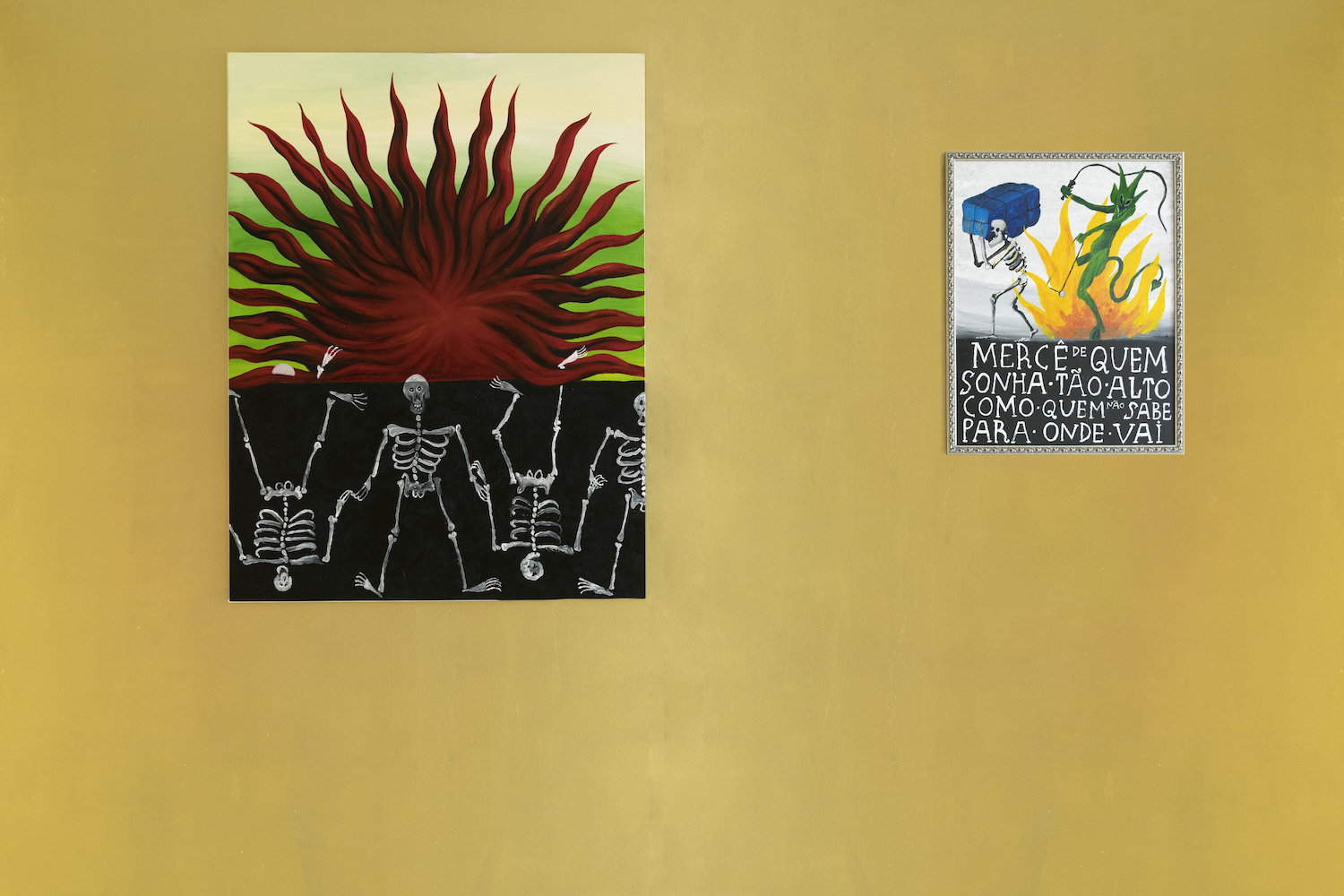

Imagens: Foto de capa: Vista da exposição Ex-Votos para o Século XXI no espaço VERÃO. Fotos: © Joana Hintze. Cortesia de VERÃO.

Primeiro slideshow: Vistas da expoisção Sereno Variável. Coleção Treger Saint Silvestre no Centro de Arte Oliva. Fotos: © Dinis Santos. Cortesia de Centro de Arte Oliva.

Segundo slideshow: Vistas da exposição Andrómeda de Luciana Fina. Festival Temps d’Images. Carpintarias de São Lázaro. Fotos: Alípio Padilha. Fotogramas: © Andrómeda, instalação de Luciana Fina, 2021. arquivos audiovisuais RAlteche.

Terceiro slideshow: Vistas da exposição Cangiante. Colecção Caixa Geral de Depósitos. Centro de Arqueologia e Artes de Beja. Fotos: © Joana Hintze.

Quarto slideshow: Vistas da exposição Hot Stuff de Adelhyd Van Bender. DELMES & ZANDER. Fotos: © Johannes Post.

Quinto slideshow: Vistas da exposição Ex-Votos para o Século XXI no espaço VERÃO. Fotos: © Joana Hintze. Cortesia de VERÃO.