Ângela Ferreira: entrevista

Nos Coruchéus, há um ateliê que tem a porta sempre aberta — como me diz Ângela Ferreira, quando a contacto para propor uma entrevista. É nesse espaço, entre maquetes, registros fotográficos e catálogos de exposições passadas, que as obras que compõem a carreira da artista coexistem e a fazem pensar o futuro. Em horas que mais pareceram alguns minutos, falamos sobre a escolha das obras que compõem a sua primeira exposição antológica na Alemanha — patente até o dia 6 de Agosto na Kunsthalle Recklinghausen —, sobre as maneiras que a sua própria história moldou a sua prática artística e sobre outras questões que fazem dela uma artista de relevância para o contexto da arte contemporânea em Portugal.

Paula Ferreira (PF): Como surgiu o convite para esta exposição antológica na Kunsthalle Recklinghausen, quer falar sobre isso?

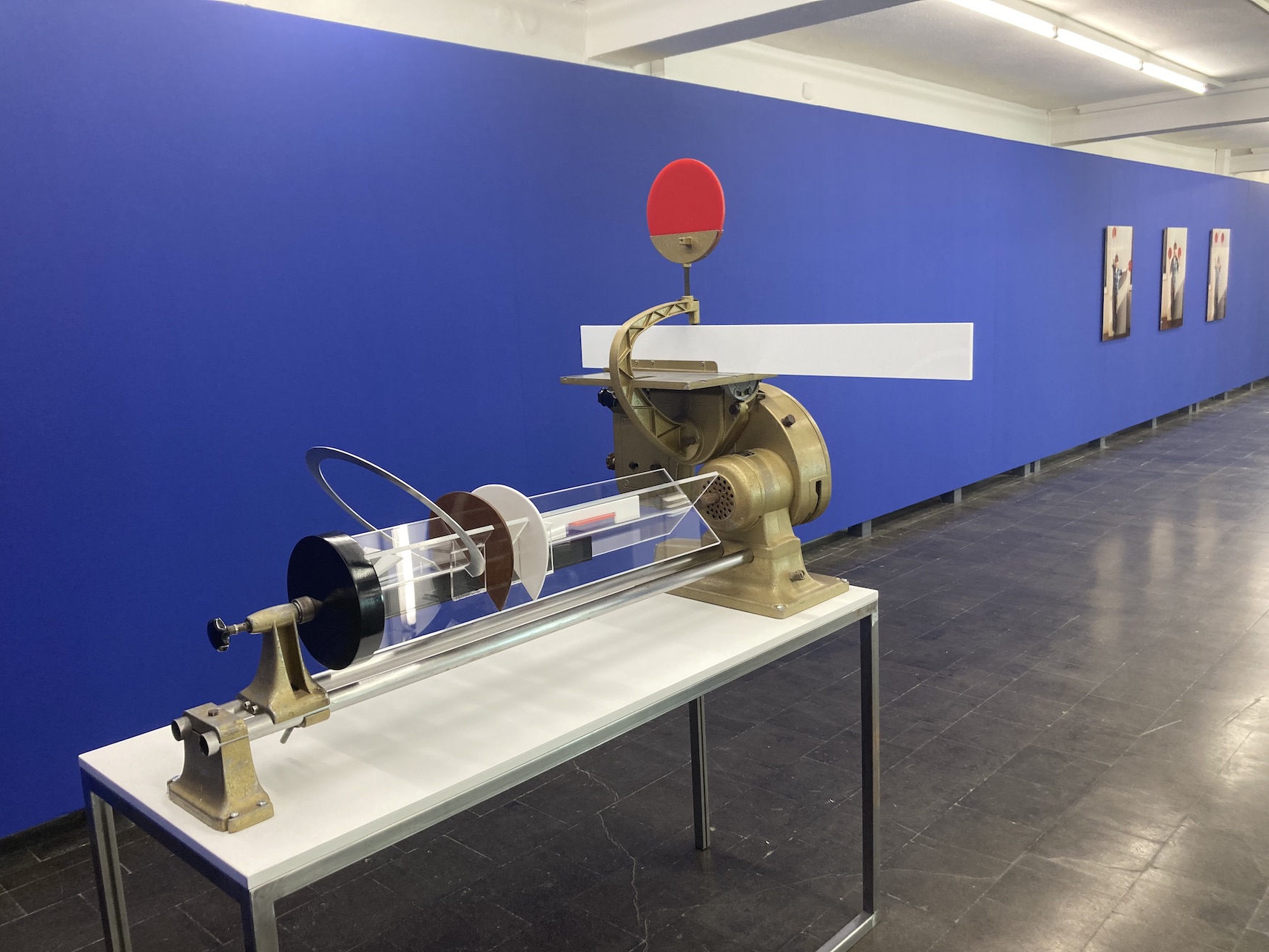

Ângela Ferreira (AF): Devo muito essa exposição ao contributo do curador Nico Anklam. O convite para esta que é a minha primeira individual na Alemanha, surgiu a partir da vontade dele em fazer uma exposição que, de alguma maneira, mostrasse a história do meu trabalho. Que abordasse os trabalhos mais relevantes dentro da minha prática política, sem necessariamente serem aqueles que marcaram mais a minha vida, e que explorasse abordagens diferentes sobre o meu corpo de trabalho. Além disso, Recklinghausen faz parte da antiga zona mineira da Alemanha, portanto há lá um histórico muito ligado ao assunto. Ao conhecer os trabalhos que fiz sobre a questão das minas em França, na África do Sul e na Républica Democrática do Congo, Anklam quis que isso estivesse presente de alguma forma. Portanto, a nossa lógica de pensamento foi começar por Entrer Dans La Mine — por ventura, não é a obra mais marcante da minha vida, mas é uma obra que me interessa. Em primeiro lugar, porque é uma escultura que utiliza o edifício como um plinto, é uma espécie de obra pública, que não está no passeio, pertence ao edifício do museu mas não está dentro dele, está em cima, e isso para mim era interessante. E, depois, ela não funciona sozinha, precisa de uma performance que traz dois cantores congoleses a cantar uma música — dessa vez, interpretada por Shak Shakito e Claudine Mpolo. A escultura ainda se desdobra como uma homenagem ao Dan Flavin. Por causa das luzes, ela de dia é uma coisa e, à noite, é outra.

P.F.: E Entrer Dans La Mine também partilha uma característica muito presente no seu corpo de trabalho, que é a direta referência a movimentos de levante social ou com forte senso de coletividade, tal qual em For Mozambique, também presente na exposição. Entretanto, o espaço da arte contemporânea é o institucional, o museu, a galeria. Existem algumas fugas possíveis a esse espaço como mencionou, mas são pontuais. Na maioria das vezes, sente que é um desafio conciliar esse discurso político que desperta para o coletivismo à produção para espaços institucionais?

A.F.: Sinto que é um desafio imenso… Durante os primeiros anos da minha prática artística, tive muito pudor em ser artista por causa do contexto político — estávamos na África do Sul, durante o Apartheid. E eu tive muitas dúvidas sobre como conciliar o meu gosto por fazer arte contemporânea, aquela que pensa e que nos ajuda a pensar, e, ao mesmo tempo, poder representar os grupos com quem estava a trabalhar. Quando saí das Belas-Artes, estava a trabalhar com um grupo de mulheres que pintava murais, que fazia cerâmicas, trabalhávamos para o Community Art Project, fazíamos t-shirts para reuniões políticas, panfletos e, portanto, era uma atividade visual muito integrada num grupo. Esse era o grande dilema do início da minha prática. E então, há um momento em que decido que consigo fazer arte contemporânea desde que o assunto do meu trabalho seja sobre a comunidade. Mesmo que o trabalho acabe sendo bastante conceptual e até esotérico — se assim o quiseres chamar —, há um ponto de entrada nele que é pela comunidade, é acessível a ela e é completamente compreensível por ela.

P.F.: Daí as referências…

A.F.: Sim, como o Bob Dylan, que é uma porta de entrada global. Mas também, por exemplo, Sites and Services, um dos primeiros trabalhos que fiz, tem fotografias tiradas em Khayelitsha, nos subúrbios de Cape Town, que estava a ser construída no início dos anos 90 e era um assunto de grande discussão política dentro do país e da cidade. Era à beira da autoestrada que vai do centro ao aeroporto. Portanto, não havia ninguém que olhasse para as fotografias e não soubesse que aquilo era Sites and Services, em Khayelitsha, Cape Town. Depois, o que eu faço com as esculturas, que é um ramificar, ir a um lado mais minimalista, pode não ser totalmente acessível, mas passa a ser porque o espectador entra primeiro pelas fotografias, por aquilo que conhece e, então, vai ter de perguntar a si próprio o que é isto e qual a relação entre as esculturas e as fotografias. Por outro lado, o espectador que vem de fora e não percebe nada de Khayelitsha, mas percebe de minimalismo, conhece o Donald Judd, o Flavin, entra pelas esculturas, reconhece os códigos formais do minimalismo, e vai se perguntar sobre a relação delas com as fotografias… Quando comecei esse trabalho, nos anos 90, as pessoas me perguntavam qual era o significado das coisas, e hoje, com o recuo de trinta anos, consigo perceber, mas na altura eu só sabia dizer que o significado estava algures entre uma coisa e outra. O que é estranho é que a minha resposta não estava errada.

O meu problema era como comunicar com a minha comunidade e como fazer arte, dentro do discurso da arte contemporânea, que fosse válida e ao mesmo tempo acessível. Eu não queria ser uma artista que faz artesanato, mas também não sou americana e nem europeia nem vivo dentro daquela reiteração do modernismo europeu. Não me identificava com aqueles homens, americanos, europeus, minimalistas… Não acreditava na crença deles de que o objeto acaba em si próprio, que tem o fim em si próprio. Quer dizer, como poderia eu estar em África a afirmar que os objetos acabam em si próprios? Nessa altura, comecei a perceber um certo dogmatismo do modernismo europeu e ocidental que impunha que aquilo é que era a linguagem da arte contemporânea. Eu gosto da linguagem, mas não acredito que isto acabe aí. E, assim, começo a gerir as comunidades e as pessoas com quem convivo dentro do meu trabalho.

Essa preocupação em trazer os grupos com quem trabalhei está sempre no meu espírito de alguma maneira… E uma coisa que não costumo falar, mas que interessa ao assunto do coletivo, da comunidade: uma das crenças que tínhamos na altura era que não fazíamos distinções hierárquicas entre aquilo que era high art e low art, não víamos uma pintora ou uma escultora como mais credível do que uma ceramista, uma designer ou uma pessoa que fazia roupa. Estávamo-nos a ensaiar politicamente dentro de uma ideologia de democracia, de igualdade e de inclusão, portanto era contranatura pensar que ser artista enquanto escultora era mais importante do que ser designer a fazer panfletos políticos, ou trabalhar para os sindicatos das minas a fazer publicações, para nós havia uma espécie de plafond de igualdade entre as práticas criativas. Chamávamos-nos cultural workers, não éramos pintoras, escultoras, etc. Era a terminologia política para afirmar que não pertencíamos à lógica do Apartheid, que tínhamos uma visão muito mais inclusiva e democrática daquilo que são as práticas culturais.

P.F.: É interessante, porque dá para ver que vem da sua própria história esta visão. A arte contemporânea, principalmente europeia, tem muito culto ao indivíduo, ao artista relacionado à genialidade…

A.F.: Sim, e também tem muito que ver com o contexto da tradição africana, com a ideia do artista, ou da pessoa que faz os artefactos dentro de uma comunidade: não há esse culto ao génio, está mais integrado à comunidade. As pessoas têm os seus papéis dentro da estrutura social coletiva e o artista não é cultuado com essa ideia de genialidade e até esoterismo que há em um contexto europeu. É claro que estávamos a negociar o fato de sermos africanos e estarmos em África e termos de resolver o jeito que iríamos ser dentro daquela sociedade, sendo que Cape Town também não é uma cidade africana tradicional…

P.F.: E vem também desse seu aprendizado dizer que não há hierarquias entre os meios que você utiliza? Entre a fotografia e a escultura, por exemplo, e a primeira poder ser, na verdade, uma extensão da segunda? Quero dizer, isso interessa porque as categorias dentro da arte contemporânea já não são mais tão rígidas quanto um dia foram, mas quando você começou elas ainda o eram, especialmente no contexto europeu. A própria fotografia atingiu o patamar de arte há relativamente pouco tempo…

A.F.: Vem completamente desse aprendizagem. Na altura, eu convivia com muitos fotógrafos que tiveram um papel político importante na África do Sul, eram as pessoas que estavam a fotografar o mal que o sistema do Apartheid estava a fazer e que mandavam para fora para o resto do mundo ver. Portanto, eram pessoas esteticamente muito sofisticadas e que, ao mesmo tempo, tiveram um papel importantíssimo dentro da luta contra o Apartheid. Inclusive, um dos pintores dos murais[1] era, na verdade, fotógrafo, então para nós essa hierarquia não existia. Quando eu comecei a perceber que, no circuito ocidental, nos anos 90, a fotografia é integrada, é trazida para o discurso da arte contemporânea, lembro-me de pensar: isto não é nenhuma novidade para mim. Ainda bem que toda gente agora concorda, mas nunca me tinha ocorrido que não fosse assim… Por isso, o que tu dizes é verdade, porque as nossas interações na África do Sul durante os anos noventa foram extremamente educativas, marcantes e bem orientadas. Embora, na altura, não soubéssemos ainda disso, em retrospectiva se percebe que já estávamos a pensar esses problemas da arte contemporânea.

P.F.: Quando fala sobre essa visão que contrariava os discursos ocidentais da arte contemporânea, introduz uma questão pertinente. O seu trabalho lida com problemas bastante delicados, como o colonialismo e as suas consequências, mas, apesar disso, é muito bem aceito dentro de Portugal e de outros países europeus. Arrisco dizer que isso se deve, em partes, por você sempre ter trabalhado dentro dos códigos formais da arte contemporânea europeia, acha que faz sentido colocar isso nesses termos?

A.F.: Como disse, a minha intenção sempre foi que se pudesse entrar por aqui ou entrar por ali. Eu não sou o público, não posso falar como uma pessoa inocente porque não o sou, mas penso que isso seja muito possível, sim. Mas há duas coisas que talvez seja preciso nós, em 2023, também falarmos: uma das razões que me trouxe para Portugal, por exemplo, tem que ver com a minha própria tentativa de entender a relação mal resolvida entre África e Europa. Muito cedo percebi que, apesar de o colonialismo ter acabado oficialmente, essa relação está mal resolvida. Sempre pensei que procurar entender onde as coisas tinham corrido mal ou como ainda correm mal poderia ser um assunto no meu trabalho, portanto isso está muitas vezes presente. Por outro lado, apesar de achar que meu trabalho formalmente é fácil para um público europeu, também acho que, de dez ou quinze anos para cá, houve uma disseminação de artistas africanos para cá e, com isso, a vinda também de outras linguagens diferentes que permitiram uma abertura muito grande do público europeu e ocidental. A ideia de que “isto é que a linguagem aceitável para seres artista, inteligente, de primeira linha” já não é definida de forma tão autocrática, nem do ponto de vista museológico, nem do ponto de vista comercial, e, portanto, acho que esses tabus, de certa maneira, felizmente estão a desconstruir-se. Não sei se isso facilita a recepção do meu trabalho ou não, mas estou muito consciente de que estamos muito mais disponíveis para outras linguagens.

P.F.: E então, sendo essa a sua primeira exposição antológica na Alemanha, como percebeu a relação entre o público e a sua obra? Há diferenças substanciais entre a maneira que o público alemão a recebe e o português?

A.F.: Muito. É estranho, mas há. E não experimentei isso só na Alemanha, mas também em França. Em Portugal, há dificuldades emocionais — não sei se todos os países têm esse problema, mas Portugal tem. Há certos assuntos em que tocas e não vais para frente… Eu acho que ainda não nos focamos em tentar digerir certas coisas por aqui. O que eu noto no meu trabalho é que, às vezes, quando abordo certos assuntos, por exemplo em A Tendency to Forget, há uma reação fortíssima. As pessoas sentiram-se ofendidas por eu ousar apontar alguns problemas metodológicos na abordagem colonial dos etnógrafos Jorge e Margot Dias. Quando exponho na Alemanha, não tenho esse problema porque há a distância. Os alemães têm a sua própria História e eles entendem o sentido de trauma, de culpa e de carregar o peso da História de maneira muito real — o que faz com que haja uma empatia, distanciada, mas real. Entrer Dans La Mine, por exemplo, foi muito mais fácil para o público, pois há uma proximidade com as histórias das minas. Há lá muitas pessoas cujos tios, avós e outros familiares eram mineiros, portanto quando eles veem esse trabalho, há uma empatia mais direta — inclusive, há um coro dos mineiros da cidade que vai cantar a propósito da exposição.

Da mesma forma, ao apresentar Talk Tower For Ingrid Jonker, houve uma empatia imediata por causa da história dessa poetisa — cujo pai era o chefe da censura política na África do Sul do Apartheid. Na frase: “quando ela conseguiu perceber que não poderia haver futuro para ela em seu país, suicidou-se”, consegui perceber na audiência essa reação imediata.

Mas isso é agora. No início, quando comecei a trabalhar, havia pouca gente que entendia o meu trabalho, os anos 90 foram muito sozinhos. As pessoas aqui não tinham lido nada pós-colonial, não tinham ferramentas teóricas, estavam muito orientados para uma visão europeia. E eu já trazia as ferramentas conceptuais, do orientalismo ao pós-colonialismo. Havia, na altura, dois ou três curadores — e aí acho que tens razão em dizer que o fato da linguagem formal do meu trabalho ser mais familiar a eles ajudou bastante. Lembro-me que quando mostrei Sites and Services pela primeira vez em Lisboa, em 92, alguém escreveu: “é pena que uma escultora tão capaz estrague o seu projeto com as fotografias que mostra junto”. Esperavam uma coisa muito formalista, mas eu não levo a mal. Em 98, fiz uma performance, Untitled 1998, e depois escrevi um texto chamado Dar a Mão à Palmatória, em que escrevi — “não acredito na arte formalista. Arte só por si, para ser bela, para mim, não tem valor nenhum. Acredito que tem de se pôr conceitos e ideias dentro da arte. Mas, para não me chatearem mais, fiz uma obra que não tem título. Aqui têm, entendam se quiserem” —. Era eu a fazer ginástica no Estádio Nacional, que é um estádio da altura do fascismo. Esses foram os anos 90: interessantes, mas bastante solitários…

P.F.: Rádio Voz da Liberdade, que integra a exposição, ajuda a desconstruir uma mitologia portuguesa sobre os movimentos responsáveis pela dissolução do Estado Novo e, por consequência, pelo 25 de Abril, ao apontar para uma contribuição fundamental vinda de uma estação de rádio da Argélia. Essa espécie de revisão da História é algo que pretende prosseguir nos próximos trabalhos?

A.F.: Esse trabalho está muito relacionado àquilo que me interessa nesse momento, que é procurar modelos ou histórias de coisas que contradigam essa visão de que Portugal resolveu tudo sozinho, ou de que a Europa é que mostra à África como há de resolver os problemas, é que dá os protótipos do desenvolvimento… interessa-me olhar para os problemas entre a Europa e a África não apenas em trabalhos de denúncia, como em A Tendency to Forget, Amnésia, etc. Agora, quero procurar casos em que a África seja um exemplo de libertação, de ensinamento. Rádio Voz da Liberdade vem daí… Esse é o género de história que me interessa no momento.

P.F.: Ou seja, a realidade a contradizer as narrativas hegemônicas…

A.F.: Sim, e também procurar a complexidade das situações, porque nada é completamente linear. As narrativas grandes estão na mesa, toda gente as tem. A mim interessa uma coisa um pouco diferente.

P.F.: Quando falamos em narrativas hegemônicas, há outra questão que é o ato de arquivar enquanto instrumento de poder — ação que foi e vem sendo praticada pelos países europeus e que beneficia até hoje muitos museus e coleções que possuem um espólio imenso oriundo do colonialismo. Precisamos pensar que, em muitos casos, a Europa resguardar para si o direito de arquivar a História dos Outros implica que esses Outros não tenham direitos sobre a sua própria História. O seu trabalho, muitas vezes, coloca isso em causa. Qual o papel que você acredita que cabe aos artistas nesse debate?

A.F.: É uma questão delicada, mas não mais do que devolver espólios artísticos, por exemplo. Acho que estamos no início do mundo da restituição, essa discussão está na mesa — não sei até que ponto está a acontecer realmente, já houve algumas devoluções, alguns países já debatem o assunto melhor do que outros, mas o debate existe e não acho que vá voltar atrás. O caso do arquivo é mais complexo, porque é mais ilusivo. Um objeto existe, tem peso, está num museu, é material, já um arquivo pode ser uma coisa escondida, menos ou mais acessível, a depender… Mas para mim, não há o que discutir. As coisas que não pertencem a um lugar não deveriam lá estar. Não sou muito tolerante nessa questão, as coisas devem ser devolvidas. O arquivar como forma de poder decorreu de os países europeus, para além de estarem a dominar outros países e, portanto, terem capacidade de extração de materiais, também tinham os recursos financeiros para arquivar e mantê-los. Quem é dono dos arquivos, é dono da História.

Mas há dois assuntos aqui: uma coisa é onde os arquivos estão e outra coisa é a acessibilidade deles. Eu também acho que, se os arquivos forem devolvidos aos lugares que eles pertencem e não estiverem acessíveis às pessoas, torna a situação bastante complicada. É preciso lembrar do que diz Achille Mbembe: se não mexes nos arquivos, eles estão mortos, é como se estivessem enterrados numa sepultura e a História não se move, está fixa. Se ninguém for lá para mexer nos arquivos, vasculhá-los e ressignificá-los, eles ficam moribundos, a História não se altera, não há crítica. E, por isso, acho que o arquivo não só deve pertencer ao lugar onde pertence, mas tem de estar acessível, porque um arquivo não acessível é pior ainda do que um arquivo no lugar errado.

P.F.: Ao rememorar a sua trajetória, a propósito dessa exposição antológica, houve oportunidade para mudar ou reconstruir relações com o seu próprio trabalho?

A.F.: Sim, claro. Por exemplo, nessa exposição, Rádio Voz da Liberdade foi dividido em dois andares. Originalmente, uma das esculturas tem seis metros de altura, o que é mais que o pé direito do espaço da Kunsthalle, mas o curador insistiu em mostrá-la. Então dividimos: essa escultura aparece no último andar sem a torre que originalmente a sustenta, e a parte de baixo da estrutura aparece no andar inferior. Portanto, quando perguntaste, antes de começarmos a entrevista, se a escolha das obras tinha que ver com o espaço, a resposta era sim e não… Eu sou flexível sobre mudar os formatos dos trabalhos enquanto eles ainda são meus, a deixá-los abertos para mudarem ou serem apresentados de novas maneiras. Nessas exposições, tens o privilégio de recriar as relações entre os trabalhos. Outro exemplo é a escultura de Realistic Manifesto, que me fez pensar numa proximidade sua com Double Sided, trabalhos feitos em alturas diferentes da minha vida — sendo o primeiro, ao mesmo tempo, o mais antigo e um dos mais recentes trabalhos meus.

P.F.: Parece que os trabalhos vão se prolongando uns nos outros…

A.F.: Sim. E construímos a exposição a pensar que o andar mais alto seria o das torres de rádio, com Rádio Voz da Liberdade, como se começássemos de forma mais aérea e fossemos descendo à terra até chegar a Sites and Services. No andar mediano, há a obra For Mozambique, que é uma obra sonora que preenche o espaço com o seu som.

P.F.: A ideia de utopia é muito presente no seu trabalho. Acha que ela é necessária para seguir fazendo arte contemporânea?

A.F.: Para mim, é. É a ideia de estar a trabalhar para qualquer coisa, para um fim. Não tens necessariamente de chegar a esse fim, mas estás a trabalhar para isso, para algo além de ti. Só fazer coisas belas é fácil. Eu gosto da ideia de que estou a caminhar em direcção a algo que é melhor do que aquilo que temos. E é por isso também que dou aulas. Dei a vida inteira e continuo a dar, tem que ver com a partilha, com a comunicação com as pessoas, com investimento… São muitos anos a dar aulas e, para mim, é muito importante essa ideia de construir um mundo melhor. Podes chamar utopia ou como quiseres. Talvez, por isso, muitas das minhas obras tenham essa palavra no título…

Paula Ferreira é escritora, fotógrafa e pesquisadora independente. Nascida em São Paulo, atualmente vive em Lisboa. É pós-graduada em Fotografia pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e em Estética pela FCSH NOVA. É fundadora de Aos Cuidados, projeto que abrange publicações impressas, exposições e workshops dentro de temáticas relacionadas ao acesso à saúde e aos direitos aos cuidados, sempre por uma perspectiva feminista, interseccional e transdisciplinar. Seu trabalho se desenvolve maioritariamente em uma pesquisa sobre formas de criação de espaços de diálogos e debates.

As perguntas foram escritas em português do Brasil.

Nota:

[1] Aqui, Ângela se refere aos murais que pintava com o grupo Community Art Project e que, mais tarde, originou a obra Pan African Unity Mural, exposta em 2018 no MAAT.

Ângela Ferreira. Vistas gerais da exposição na Kunsthalle Recklinghausen. Fotos: Caroline Schluter e Ralph Weiden. Cortesia da artista e Kunsthalle Recklinghausen.

Nota:

[1] Aqui, Ângela se refere aos murais que pintava com o grupo Community Art Project e que, mais tarde, originou a obra Pan African Unity Mural, exposta em 2018 no MAAT.