Gabriel Abrantes: Melancolia Programada

A exposição Melancolia Programada de Gabriel Abrantes foi inaugurada a 12 de fevereiro, no MAAT, antes de a pandemia de Covid-19 forçar o seu encerramento. A mostra, que apresenta uma retrospectiva da sua obra fílmica, bem como uma nova produção em RV e uma série de pinturas — a primeira em doze anos —, proporciona uma imersão física e psicológica no universo cinemático de Abrantes. Trata-se de um universo que explora dispositivos narrativos de proximidade e realidades sociopolíticas, construindo devaneios críticos com um toque sedutor através da sua subsequente explosão. É um mundo que leva o divertimento a sério — e no qual talvez Andy Coughman, o robô voador dotado de inteligência artificial que protagoniza Os Humores Artificiais, seja o porta-voz mais adequado, dizendo na sua voz absolutamente adorável:

"Wittgenstein disse que as grandes questões só poderiam ser abordadas através de piadas. Que a lógica não tinha força necessária para resolver essas questões. Na verdade, o humor pode ser libertador, mas também uma prisão. Há uma velha história que diz que a ironia era um pássaro que aprendeu a amar a sua gaiola. E que embora cante ao desprezo da sua gaiola, gosta de viver dentro dela."

O mundo de Abrantes existe dentro da gaiola do nosso próprio mundo, cantando com prazer ambíguo enquanto o interroga. Na gaiola da sua quarentena em Lisboa, Gabriel conduz-nos através da exposição e da sua obra.

Justin Jaeckle (JJ): Neste momento, em circunstâncias normais, terias compromissos fora de Lisboa, onde, em fevereiro, inauguraste a exposição do MAAT que catalisou esta entrevista. Algumas coisas mudaram desde essa inauguração… Portanto, gostava de começar perguntando onde é que este e-mail te encontra — e porquê?

Gabriel Abrantes (GA): Este e-mail encontra-me novamente em Lisboa de quarentena! Levei algum tempo a conseguir responder-te por causa destas semanas caóticas de Covid-19. Após a inauguração de Melancolia Programada, viajei para Nova Iorque, onde montei um estúdio. Porém, cinco dias depois de chegar, comecei a ver relatos de filas e filas de pessoas, por todo o território norte-americano, para comprarem armas semiautomáticas AR-15. Era uma imagem aterrorizante que, combinada com o seguro de saúde norte-americano que não tenho, tornou muito pouco cativante a perspetiva de entrar em quarentena numa cidade de 10 milhões de pessoas durante uma pandemia que gerou uma azáfama internacional para açambarcar papel higiénico.

JJ: A montagem de uma exposição tem alguns paralelismos com a criação de um filme. As questões de edição (selecionar que obras apresentar) e de montagem (coreografar o percurso do observador pelo tempo e espaço da exposição, articulando as relações entre as obras através da sua sequencialização e justaposição) são essenciais para a forma como a apresentação é experienciada. Talvez uma galeria possa também ser vista como uma espécie de estúdio. O movimento de uma sala para a outra, de uma obra para a outra, seja uma espécie de jump cut ou de campo-contracampo… Ou talvez isto seja um exagero… Mas, para começar, gostaria de te perguntar se encontras semelhanças entre a tua abordagem no âmbito da montagem da exposição no MAAT e a da criação de um filme. Também gostaria de que nos falasses um pouco sobre as tuas decisões — particularmente a seleção dos filmes (a exposição apresenta cinco dos teus 23), aquilo que os acompanha no espaço e o percurso que concebeste para os visitantes — no tocante tanto à exposição como à tua obra em geral.

Gabriel Abrantes (GA):

Rem Koolhaas estudou cinema antes de se tornar arquiteto. O projeto de tese que realizou na altura da AA, em 1972, intitulado Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture, explora a ligação entre uma organização programática do espaço e a montagem cinemática, bem como o potencial propagandístico para o despertar de uma nova consciência em ambas as estruturas discursivas. Acho que é um paralelismo interessante, e mais tarde levaria Koolhaas à provocadora proposta da extensa máquina de transformação muro-edifício-humano. É significativo que, no seu projeto, se suponha que o edifício funcione num só sentido, como um filme, com início e fim. Começando no lado caótico de Londres, os "prisioneiros voluntários" atravessam o muro e passam por um número de salas, incluindo uma em que veem filmes que lhes despertam uma nova consciência, para se prepararem para as suas novas vidas no lado utópico de Londres.

É fantástico jogar desta forma com os programas arquitetónicos, bem como com o desenho expositivo, mas creio que o paralelismo funcione melhor no plano teórico. As exposições como a do MAAT, nas quais a experiência do visitante é fluida e multidirecional e o tempo passado em cada espaço é decidido pelo próprio observador, são muito diferentes de um filme narrativo, que se vê do início ao fim. A Inês Grosso, curadora da exposição, deu um fluxo direcional à mostra, mas sabíamos que não queríamos forçá-lo — não queríamos colar setas em vinil no chão, nem sugerir uma determinada ordem de visita. Creio que a qualidade fragmentária e onírica da exposição, que se sente ao entrar e sair de ambientes imersivos muito diferentes, é uma parte fundamental. Também não queríamos organizar o trabalho cronologicamente, pelo que a Inês [Grosso] e eu fomos particularmente reativos ao espaço. Posicionámos determinados filmes, instalações e pinturas em determinados espaços por uma variedade de razões — não apenas por escolhas programáticas conceptuais mas também por noções práticas, como dimensões, isolamento sonoro, etc.

Era importante para mim moderar o número de vídeos, por forma a manter a duração da visita em limites razoáveis — por exemplo, não queria apresentar oito vídeos que tivessem uma duração combinada de quatro horas. Quanto à escolha dos filmes, quis instalar Visionary Iraq (2008, com correalização do Benjamin Crotty) e Too Many Daddies, Mommies and Babies (2009) nos formatos originais, num ambiente instalativo imersivo que espelhasse os cenários do filme. Era esta a ideia de apresentação original, e é raríssimo ter oportunidade de os mostrar desta forma — e ter instalações de vídeo imersivas era para mim mais interessante do que uma sequência de salas escuras com projeções. Também quisemos mostrar Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre (2019) e Uma Breve História da Princesa X (2016), porque são ambos sobre esculturas, e Os Humores Artificiais (2016), porque são os meus filmes mais recentes. Apresentá-los a par de Daddies e Iraq foi uma forma de estabelecer um contraste entre a minha obra de há doze anos e aquela que fiz no ano passado.

JJ: A exposição começa com uma parede de aguarelas — na sua maioria, coisas que ofereceste aos teus amigos, e os cartazes que pintaste para os filmes incluídos no projeto do MAAT. Há um escorpião a pintar um autorretrato para a tua mãe; um legume grotesco para o Dia do Pai; presentes para amigos, colegas e colaboradores como Natxo Checa, Alexandre Melo, Rui Brito e muitos outros, veiculados e materializados através de animais, sátiros e trocadilhos visuais e verbais. Parece que esta parede de aguarelas é uma ficha técnica, ou de agradecimentos, da exposição (novamente, como o equivalente num filme) — uma espécie de reconhecimento para com algumas das relações pessoais (e também familiares) que contribuíram para o desenvolvimento da tua prática artística.

Podes falar-nos do porquê de começares a exposição desta maneira? A produção destes esboços faz parte da tua prática criativa habitual, ou trata-se meramente de uma forma de gerar ideias para os teus filmes? Qual é a tua relação com estas imagens pintadas?

GA: Quando a Inês [Grosso] e eu começámos a falar sobre a exposição, falei-lhe deste conjunto de trabalhos pessoais, destas aguarelas, nas quais trabalhava havia já 12 anos e que costumava oferecer no Natal ou nos aniversários. Ela achou uma ótima ideia incorporar estes trabalhos na exposição, uma vez que não faziam exatamente parte da minha "prática", no sentido em que nunca os tinha apresentado publicamente e que se tratavam de "trabalhos menores" — trabalhos em papel que recorrem a técnicas como aguarela e pastel seco, tradicionalmente vistas como inferiores relativamente à "grande" tradição da pintura a óleo e às quais frequentemente se atribui a descrição escarninha de "decorativas", ou a matéria-prima de um pintor-de-domingo. Também quis mostrá-los para mitigar a ansiedade que tenho relativamente à pintura e, em particular, às minhas obras anteriores, mesmo que pareça infundada. Ao mostrar este conjunto de trabalhos pessoais, que inicialmente não se supunham que fossem mostrados ao público, aquela ansiedade acabou por sair janela fora, de certa forma. Foram feitos inocentemente: prendas carinhosas para as pessoas que amo, pelo que não se lhes associava qualquer pretensão. Têm uma qualidade ingénua, sentimental e pueril que contrasta com a preponderância dos filmes, das instalações e das pinturas de grande escala.

E estás absolutamente correto. Foi também uma forma de agradecer a muitas das pessoas que me são próximas: família, amigos, colaboradores. Era realmente importante começar a exposição desta forma — num tom despretensioso, pessoal e frágil, com presentes pessoais, delicados e apatetados —, o que também comporta um lado pessoal e sentimental, de mim mesmo, que pode ser mais difícil de transmitir através dos filmes, instalações e pinturas.

JJ: Esta parede de presentes em aguarela também se liga à noção de "mutual respect" [respeito mútuo], acenando ao nome da produtora que criaste com a ZDB e o Natxo Checa, Mutual Respect Productions, o título do livro que publicaste em 2010, I’m so thankful for all of the friendships I have made, e o título do teu filme com o Daniel Schmidt, A History of Mutual Respect, que também lançaste em 2010 — um filme que olha com alguma desconfiança para a possibilidade efetiva de respeito ou compreensão entre povos e culturas, a despeito das "melhores" intenções… Muitos dos teus trabalhos são produzidos em regime de correalização (outro exemplo de respeito mútuo).

Uma vez que me parece um elemento-chave — tanto na tua modalidade de criação como no aspeto "crítico" de um sujeito, ou de uma ideia, que é profundamente dissecado nos teus filmes —, podias explicar melhor como esta ideia de "respeito mútuo" se evidencia na tua obra?

GA: O título da curta que realizei com o Daniel é irónico. Em A History of Mutual Respect, Palácios de Pena e Diamantino, eu e o Daniel focámo-nos na problemática das "boas intenções" e em como estas partem muitas vezes de uma base de hipocrisia ou ignorância — e em como as noções de multiculturalismo e respeito mútuo muitas vezes partem do discurso de uma cultura dominante que intenta justificar, subliminarmente, o seu predomínio através da falsa promoção de valores que supostamente se baseiam numa procura de igualdade. Quanto ao nome — Mutual Respect Productions, trata-se também de uma forma de ironizar a noção de que uma empresa pode fundar-se em respeito mútuo, uma vez que muitas vezes até os vínculos mais fortes entre sócios fundadores podem dar lugar a acusações legais violentas e à quebra dos laços de amizade. O título do livro I’m so thankful for all of the friendships I have made é retirado de um texto fac-similado da publicação. Da autoria da Ana Portal, habitante da aldeia de Anelhe, foi endereçado ao IEFP para justificar a atribuição do subsídio de desemprego, e conta como ela precisou de recorrer a tecnologias de comunicação como o correio eletrónico e o telemóvel para trabalhar na minha longa-metragem Big Hug, que nunca cheguei a acabar — pelo que foi uma falsa sinceridade. Trata-se somente de uma citação, portanto. Por outro lado, adoro o Natxo Checa e o Daniel Schmidt, que são dois dos meus amigos mais próximos, pelo que estes títulos também são uma declaração pública desse afeto.

É suposto os títulos terem um duplo sentido. É possível lê-los enquanto citações irónicas ou enquanto declarações sinceras — expressão sentimental e citação fria —, o que também está refletido no título da exposição do MAAT, Melancolia Programada.

JJ: Entendes as tuas colaborações com outros realizadores, Daniel Schmidt, Benjamin Crotty, Ben Rivers, Katie Widloski, ou, no caso de Les Extraordinaires Mésaventures, por exemplo, o casting que os inclui (o realizador francês Virgil Vernier faz de guia do museu), como parte de uma espécie de movimento, ou pelo menos uma comunidade cinemática? O "respeito mútuo" presente nesta rede de colaborações indica uma abordagem compartilhada sobre aquilo que o cinema é ou pode ser? Se sim, qual julgas ser o consenso, ou a rede de afinidades?

GA: Não tenho a certeza. As colaborações tiveram origem nas amizades, e esta "rede" cresceu naturalmente. Respeito as perspetivas deles, e em grande medida partilhamos o mesmo gosto. São pessoas com quem gosto realmente de passar tempo. Não é uma rede de afinidades rígida, assim como também não é formal, de forma alguma; é até bastante fragmentária. Por exemplo, o trabalho do Ben Rivers tem um tom muito diferente do meu — mas adoro o trabalho dele, e ele é meu amigo, e vice-versa, pelo que decidimos fazer algo em conjunto. Mas creio que seja inútil reduzir um conjunto de pessoas com ligações tão heterogéneas e diversificadas a um só conjunto de conceitos.

JJ: Voltando à pintura, reparei que as pinturas apresentadas no MAAT eram todas de 2020. Foram feitas especificamente para a exposição? Podias falar-nos sobre este conjunto particular de pinturas, que partilham uma estética unificada, bem como sobre o lugar da pintura no teu trabalho e no teu processo criativo em geral hoje em dia?

GA: Quando a Inês [Grosso] me convidou para realizar a exposição, fiquei com vontade de fazer novas pinturas. Já não fazia uma mostra de pintura desde 20-30 Experiments in Moral Relativism, na Galeria 111, em 2008. Tinha feito algumas pinturas e exposto somente duas delas nos doze anos que passaram entretanto. O que mais me entusiasmou no projeto do MAAT foi poder usá-lo como uma plataforma que me obrigasse a propor algo novo através da pintura. Comecei a desenvolver pinturas, e foi uma viagem sinuosa que quase acabou (nos momentos mais frustrantes) comigo a desistir deste novo conjunto. E, por isso, provavelmente, a desistir de vez da pintura.

A pintura sempre foi muito importante para mim, desde criança, e o facto de a imagem em movimento se ter tornado o cerne do meu trabalho nunca foi algo que me deixasse contente. A produção cinematográfica, porém, tem um poder abismal, e fico absorvido em qualquer projeto que comece, o que torna difícil arranjar o tempo (e o espaço mental) necessário para me envolver na prática da pintura, mais serena, solitária e muitas vezes lúdica. Enquanto desenvolvia esta nova série, aconteceram muitos imprevistos, desastres, desilusões. Destruí algumas das pinturas que estava a fazer — e houve outras que não destruí, mas sinceramente devia. Fiz uma pintura particularmente embaraçosa de um polvo dentuço que ouvia na praia o som da guitarra de um sátiro com as pernas cruzadas. Ainda está no meu estúdio, e a minha companheira Margarida, que se ri sempre que a vê, costuma dizer: "Olhando para isto, nunca diria que eras um artista." Quando comecei a tentar fazer esta série, já sabia que queria basear as pinturas numa imagética que seria criada digitalmente no programa de modelação 3D Maya, que também uso para os meus filmes e que a Irmalucia (uma empresa de pós-produção) usou para criar as personagens dos meus filmes, como o Coughman, a Jeune Fille e o Jean Jacques. Levei algum tempo a chegar à forma pretendida, a criar as personagens que me interessavam — personagens que simultaneamente se mostravam fragmentárias, apavoradas, desconcertadas, constrangedoramente patetas, melancólicas, engraçadas e adoráveis.

JJ: A tua obra oscila entre a receção e a disseminação nos espaços da arte plástica e do cinema. Já há alguns anos que expões em galerias comerciais (neste momento, a Francisco Fino, e anteriormente a Galeria 111), e reparo que os teus filmes estão disponíveis no mercado em edições de cinco. Ao mesmo tempo, os filmes percorrem e estreiam no circuito dos festivais de cinema com grande sucesso, tendo ganho prémios em Cannes, em Locarno e na Berlinale, merecido retrospetivas no BAFICI e em Belfort e alcançado uma distribuição larguíssima. Embora não seja assim tão invulgar que artistas ou cineastas experimentais oscilem entre estes contextos, parece acontecer algo diferente com a tua obra — uma obra que com frequência avança propostas provocativas para com o género de etnografias poéticas, filmes-ensaio ou experiências formais, muitas vezes mais austeros, a que se "permite" uma existência nestes mundos.

De que forma achas que os teus filmes operam em cada um destes contextos? Sentes que os filmes são vistos ou se comportam de formas diferentes no mundo do cinema e no da arte?

GA: Enquanto artista, comecei a usar a imagem em movimento na minha obra na altura que frequentei a escola de arte. Queria muito usar o cinema e, mais precisamente, formas narrativas cinemáticas como reação àquilo que na altura entendia ser uma tradição "fragmentária" ou "poética" típica da tradição da imagem em movimento nas belas-artes, que derivara do cinema estrutural ou experimental dos anos 60 e 70. Inspirei-me na vertente pop do cinema underground, nomeadamente os filmes de Andy Warhol e de Kenneth Anger, mas também estava interessado na manipulação de códigos narrativos rígidos e lineares. Tentava, assim, ultrapassar aquilo que me parecia uma sobredependência da permissividade que o discurso pós-modernista concedia à fragmentação, uma forma pretensiosa de os artistas camuflarem porque, na verdade, não tinham grande coisa a dizer.

Mas sim, creio que a obra funcione de forma diferente na galeria e no cinema. Aborrece-me quando me deparo com uma obra de narrativa mais longa em galerias — e, uma vez que sou autor de obras narrativas mais longas, aí apresentadas, é provável que seja particularmente sensível à questão. Julgo que Princess X funciona bem nesses espaços precisamente por ser curto, e Visionary Iraq e Too Many Daddies também porque contêm questões centrais que são assimiladas no primeiro minuto de cada um.

JJ: Gostaria, igualmente, de falar do teu papel performativo nos teus próprios filmes. Na exposição do MAAT, vemos-te e ao Benjamin Crotty a desempenhar todas as personagens de Visionary Iraq, o teu monólogo conduz A Brief History of Princess X, e és frequentemente ator na tua obra em geral. Interessa-me saber como é que isto se relaciona com as linhagens da performance (em Visionary Iraq, tu e o Benjamin aparecem em cenas que fazem lembrar Lou Reed e John Cale na Factory de Warhol), e pergunto-me se as tuas aparições, nos teus próprios filmes, poderão ser outra ponte entre estes e o mundo da arte.

De que forma é que isto afeta os teus filmes? Além disso, sentes alguma ligação às práticas performativas?

GA: Ao princípio, julgámos que seria engraçado atuarmos no nosso próprio filme porque éramos atores terríveis, e as performances amadoras beneficiavam o tom camp destes trabalhos. Acho que isto deriva de um apreço especial pelo amadorismo camp das obras de Anger e Warhol. O cenário da "galeria" de alumínio é uma referência à Factory de Andy Warhol, e eu e o Ben fazemos uma versão parodiada de Lou Reed e John Cale.

Em 2001, era um jovem artista sugestionável que fazia filmes na Cooper Union, em Nova Iorque, quando Matthew Barney apresentou Cremaster Retrospective no Guggenheim. Não obstante ter sido trucidada por toda a gente, desde a redação do New York Times à do Village Voice, e aos estudantes e docentes da minha escola, esta exposição inspirou-me profundamente, em particular no que toca ao modo autorreflexivo como jogava com a prática artística enquanto forma de teatro social — como o artista executa um papel num mundo de faz-de-conta com regras e costumes e rituais de faz-de-conta. Também achava entusiasmante o recurso à performance enquanto reiteração do papel do artista no palco do mundo da arte. Estas noções atraíam-me imenso, e inspiraram-me a ter um papel performativo no meu trabalho, para salientar determinadas problemáticas relacionadas com autoria, identidade, agência.

JJ: A exposição do MAAT foca-se numa seleção de cinco filmes, realizados entre 2008 e 2019, que partilham uma certa atitude, uma espécie de efervescência definida (se é que isto não é uma contradição), uma criticalidade camp e são, curiosamente, as tuas produções menos "portuguesas" quanto ao tom e ao tema. Tens um conjunto de filmes de uma altura específica, entre 2010 e 2013 — como A History of Mutual Respect (2010), Palácios de Pena (2011), Liberdade (2011), Fratelli (2011) e Ornithes (2013) —, que de certa forma parecem mais "portugueses", no que toca tanto às temáticas como, o que talvez seja mais interessante, à forma. Estes filmes definem um certo género de poética, ritmo e construção líricos que dialogam com aquilo que se pode designar como uma especificidade do cinema português — e "dialogar" torna-se aqui a palavra operativa, uma vez que também jogam com as expetativas criadas.

Embora partilhem evidentemente uma autoria e um conjunto de interesses, tanto os teus filmes mais recentes como os anteriores a estes que mencionei parecem ter uma energia e uma abordagem ligeiramente diferentes — uma densidade referencial e ideativa que mais parece um détournement dos tropos da televisão, da comédia e de Hollywood, que tenta seduzir-nos de uma forma diferente e que, nos trabalhos mais recentes, também testemunha uma maior recorrência do CGI, que se aglutina à tua Super 16 mm, recurso de eleição.

Portanto, esta questão acaba por ter duas partes: primeiro, peço-te que nos fales sobre a posição que Lisboa e Portugal assumem na tua obra enquanto influência e tópico; depois, num âmbito mais abrangente, pergunto-te se, de facto, identificas alguma alteração de tom, temática e abordagem nos teus trabalhos da última década.

GA: Cresci nos States, e, embora os meus pais sejam portugueses, a minha constituição cultural e psíquica foi em grande medida moldada no subúrbio norte-americano. A minha relação com Portugal sempre foi a daquele que vem de fora, a de um emigrante retornado, e o meu trabalho reflete essa questão. Um filme que ainda não foi mencionado mas que é significativo para este aspeto é Taprobana (2014), uma curta que retrata Camões, a principal figura da poesia portuguesa, enquanto anti-herói falstaffiano, tragicamente alheado da ignobilidade do seu próprio carácter. Dificilmente faria um filme como Taprobana alguém que tivesse crescido em Portugal, que provavelmente teria sido obrigado nos seus anos de adolescência a ler a obra de Camões e, por isso, o acharia aborrecido. Ou isso, ou havia de prestar reverência excessiva ao poeta seminal da língua portuguesa, em detrimento de uma posição crítica que o evidenciaria como um artista que não estava particularmente à frente da sua época e cuja obra, por mais sublimes que fossem as metáforas e mais transcendental que fosse a imagética, era equivalente em natureza à propaganda colonialista, racista e misógina.

Vistos em conjunto, os filmes assumem uma estranha particularidade: podem ser agrupados e apresentados enquanto conjunto unificado, com temáticas, tons, tropos estéticos e referências em comum, mas ao mesmo tempo podem ser vistos como elementos fragmentários e idiossincráticos — uma apresentação frenética de impulsos artísticos que partem de uma miríade de tangentes conceptuais, colaborativas e narrativas.

JJ: O título da exposição — Melancolia Programada — também faz alusão a Portugal: quase parece uma mensagem para o país ou o somatório de um modo de ser nacional. Costumas evitar a palavra "saudade", mas esta ideia de "melancolia programada" pisca o olho ao conceito; e talvez também reaja a questões relacionadas com a forma como a identidade de Lisboa é percebida pelo número crescente de turistas na cidade e no MAAT. Podes falar-nos da ideia do título da exposição?

GA: Não sei o que me levou a este título, mas gosto da tua leitura. A palavra "melancolia", na verdade, surgiu de uma coisa que o Alexandre Melo disse mal acabou de ver o Jeune Fille. Com a sua reveladora e espirituosa ironia, disse: "Oh, mas é tão melancólico. Não fazíamos ideia de que tinhas sido um rapazito tão triste!" E lembro-me de ficar surpreendido ao ouvir a palavra "melancolia", que não associava nem à minha obra nem a Jeune Fille. Assim que ele a disse, porém, de repente pareceu que Jeune Fille de facto se refastelava em melancolia. E, ao lembrar-me dos Pagliacci da Commedia dell'arte, palhaços ridículos que inspiraram os padrões arlequim que aparecem nas pinturas, ou ao pensar nas personagens dos meus filmes, como o Andy Coughman, a Jeune Fille ou a escultura Princess X, percebi que todos estes palhaços e robôs e esculturas eram retratados como objetos tristes, e era exatamente isso que lhes dava graça. O Andy Coughman, por exemplo, é literalmente programado para ser triste como forma de atestar a sua humanidade. Achei isto engraçado, e é um fio condutor para toda a obra: uma melancolia programada — também presente em Daddies e Iraq, profundamente inspirados no histrionismo programático e na sentimentalidade costumeira das telenovelas.

JJ: Talvez esteja relacionado com a noção de melancolia um sentido que atravessa muitos dos filmes apresentados no MAAT e grande parte da tua obra em geral: um sentido que articula qualquer coisa como a ténue e trágica linha entre a convicção ideológica ou política e o solipsismo narcisista, entre a crença e a ingenuidade…

Em Les Extraordinaires Mésaventures, em virtude da sua curiosidade e do seu crescente interesse em questões políticas, a estátua desfaz-se (literalmente) em pedaços e foge num Instaholiday escapista com o hipopótamo, por quem nutre um interesse romântico; em Visionary Iraq, o desejo de "mudar o mundo" dos irmãos incestuosos é frustrado pelo pai, com a sua rentabilização da guerra à la A Doutrina de Choque; o casal gay de Too Many Daddies desiste de salvar a Amazónia, e por isso a raça humana, para formar família — um substituto para cumprir a necessidade de acreditar nalguma coisa…

E também me ocorre aqui o "refugiadinho" de Diamantino. Esta ideia do fracasso iminente das boas intenções, e talvez de como estas intenções se subjugam às forças maiores de um desejo libidinal, palpita por toda a tua obra. Podias desenvolver este aspeto?

GA: Sempre fui cético em relação às boas intenções, à sobranceria e à postura de alma caridosa. Tudo isto pode ser imputado a uma fachada hipócrita, a uma ignorância crédula ou a um estratagema malicioso. Creio que os meus filmes reflitem este ceticismo para com uma moralidade missionária, fanática, prefabricada que procura humilhar o outro ao mesmo tempo que se promove e congratula. A arrogância hipócrita da maioria dos supostos atos de caridade origina em mim reações que vão do revirar de olhos à plena repulsa. Estas reações viscerais são sem dúvida ponto de partida para uma grande parte da minha obra. Acho que a caridade e as boas intenções funcionam muitas vezes como uma marca de distinção para os privilegiados, e custa-me um bocado tolerar isso.

JJ: Também queria que nos falasses sobre generosidade. Os filmes são territórios peculiares, quase ditatoriais, uma vez que exigem tempo — o contrato do filme com os espectadores implica a imposição de uma duração. Os filmes, ou os cineastas, pelo menos no circuito de autor, exploram frequentemente este contrato, e esquecem-se de que os espectadores, em compensação, merecem qualquer coisa intrigante, um agradecimento pelo período que lhes foi exigido, ou então algum grau de sedução que lhes permita passar este tempo de forma aprazível.

A sedução, que me parece uma grande forma de generosidade, é ubíqua na tua obra. Os teus filmes querem seduzir-nos e entreter-nos, ao mesmo tempo que olham criticamente para o desejo e o entretenimento enquanto tópicos. Qual é o papel do espectador na conceção dos teus filmes e, em geral, no teu entendimento do cinema?

Podias falar-nos do teu interesse em torno das diferentes táticas de entretenimento — como as empregas ou te apoderas delas, tanto no tocante à forma como ao storytelling —, que são muitas vezes adaptadas para fins de maior complexidade e carácter crítico?

GA: Foi a cadeira de História do Cinema de Jim Hoberman que me levou inicialmente a fazer filmes. Aquilo que tirei dessas aulas foi que o cinema era um medium popular que funcionava como uma máquina de mitos, uma fábrica mágica que começava a inventar a consciência da sua época. O Hoberman mostrou-nos aquele grandioso lado do cinema, mas também nos mostrou que o cinema alcançava essas alturas sendo um medium vulgar e depreciado. O cinema é um rafeiro estético — um medium que se constitui por uma salgalhada de som, diálogo, performance, música, narrativa, imagem —, pelo menos no que toca à fantasia modernista de uma forma estética essencial tão "pura" quanto possível; uma forma de entretenimento vulgar, com origens no teatro burlesco, que foi originalmente direcionada para as classes nova-iorquinas mais baixas nos salões de jogos e Nickelodeons, considerada despicienda para a apreciação da alta sociedade. Este conceito — da grande máquina industrial de mitos, que também era a mais baixa forma de entretenimento — foi o que me fez apaixonar pelo cinema e trouxe para a minha prática um medium que era principalmente visto como uma forma de entretenimento popular, e não como uma cultura exclusiva que, como se se tratasse de um marca de distinção, fosse empunhada pelas elites (culturais ou económicas) que a "percebessem" ou possuíssem riqueza suficiente para a comprar.

Mas é engraçado, porque o cinema está a transformar-se muito rapidamente, e a forma de existência de que logrou durante grande parte do século XX parece agora chegar a um fim, à medida que os globos oculares de todo o mundo vão migrando para as redes sociais, os jogos online e o streaming. Daí que eu também comece a brincar com estes media, com narrativas em formato de série, realidade virtual e videojogos. O trabalho mais recente na exposição do MAAT é Coughman’s Lament (2020), que foi comissionado pelo museu, e trata-se de uma peça que aponta para uma linguagem e para um medium que cada vez mais me interessa explorar — mundos virtuais imersivos, gaming, e online media.

Justin Jaeckle é um curador, escritor e editor cujo trabalho cruza a cultura contemporânea, arte e imagem em movimento. Desde 2016 é programador do DocLisboa Festival Internacional de Cinema. Anteriormente, foi curador de vários projectos para, e em parceria com, inúmeras instituições culturais: Tate, Design Museum, Victoria & Albert Museum, Auto Italia e Cinemateca Portuguesa. Desde 2008 que programa o Architecture on Film organizado pela Architecture Foundation/Barbican. Escreve regularmente para várias publicações, das quais se destacam: Art Review, Frieze, Octopus Notes e Wallpaper*. Estudou Belas Artes na Central St Martins.

Tradução do inglês por Diogo Montenegro, revista pela editora.

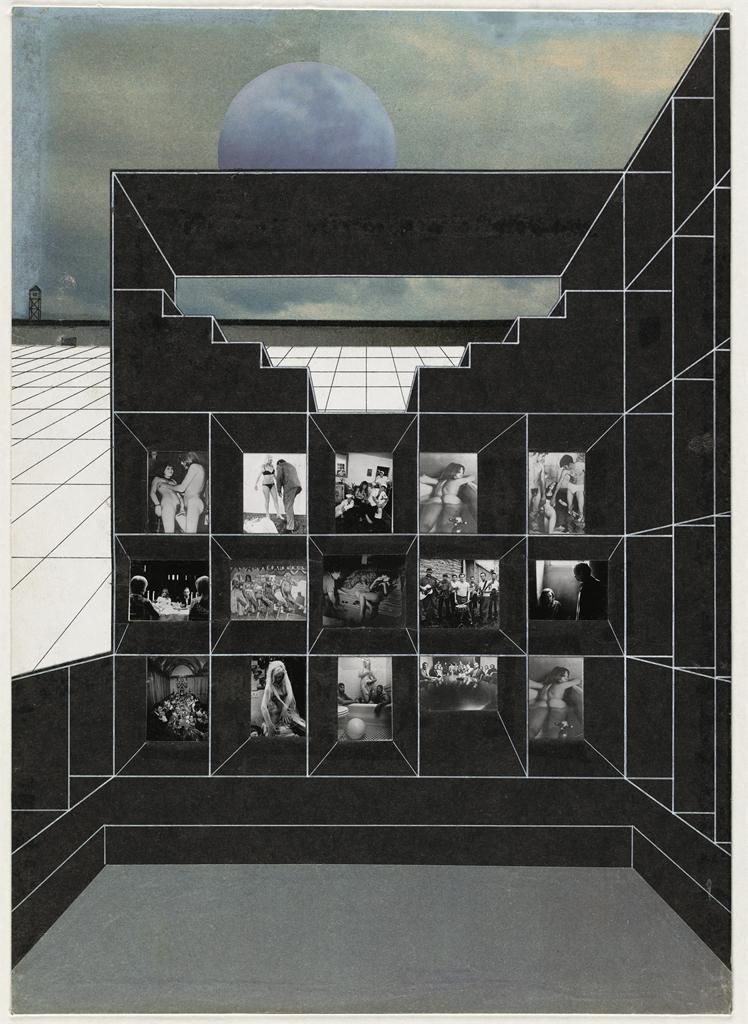

Gabriel Abrantes, Melancolia Programada, vistas gerais da exposição no MAAT. Fotos. Bruno Lopes. Cortesia do artista e Fundação EDP.