António Bolota: Ser sombra | Rui Chafes: Desenho sem fim

O desenho que respira na vida de Rui Chafes e as sombras do desenho de António Bolota diante do nosso corpo

Como aproximar, no mesmo texto duas exposições que parecem tão diferentes, senão opostas? Roubada, devagar, à escuridão (ou ao silêncio do livro), uma receia a intrusão imparável da luz. Mostra-se em paredes pintadas numa nudez que permanece secreta. A outra dá-se ao espaço das superfícies brancas, é nele que existe, que encontra a sua casa. Foi feita para aparecer ali. Nesta distância, como se tece a proximidade entre ambas? Uma reposta pertinente talvez pudesse ser: o desenho, a prática do desenho, na sua acepção livre, interrogativa, não definida, não definitiva. O desenho como fazer, com a fragilidade, a leveza e a evanescência que lhe são intrínsecas. À beira de ser levado pelo tempo, de desaparecer no ar. A proximidade talvez se suspenda aqui. Pressupostos, desejos, ideias e histórias específicas conduziram ao espaço expositivo Desenho sem fim de Rui Chafes, com curadoria de Nuno Faria e Delfim Sardo, e Ser Sombra de António Bolota, com curadoria de Nuno Faria.

Reunião reveladora de desenhos de Rui Chafes, cujo fazer e obra se tornou inseparável da palavra escultura, a primeira exposição aquieta-se no espaço da Casa da Cerca, em Almada, numa série não cronológica de núcleos. Depois do momento inaugural em Guimarães, no Centro Internacional de Artes José Guimarães, o desenho do artista desceu à margem do sul do Tejo, protegido do sol, mas suficientemente alumiado para ser visto, e ser visto intensamente sobre a timidez do papel. Desenho sem fim, como sintetiza exemplarmente o título, pois essa é a condição de tal prática na atividade do artista. O que Rui Chafes desenhou foi, em certa medida, o que viveu. Ou dito de outro modo, mais do que a escultura, o desenho pertence ao domínio da (sua) vida (percebida como processo). Foi e continua a ser o sopro da respiração de um corpo que vê, pensa, sente, que ainda vive. O seu.

Ao logo das paredes e das mesas, há motivos que flutuam sobre as paredes, atravessando o tempo. Órgãos, vértebras, entranhas, desenhos em forma de casulo, crisálidas, flores dobradas, mortas. Em alguns desenhos, o processo está exposto, também ele vulnerável, no próprio trabalho. Sobre as folhas, vêem-se fotografias (de carne morta, de flores, de lugares ermos, fechados) que servem de modelo. Mas entre este e o gesto cava-se um abismo. O desenho de Rui Chafes foge e vai deixando no seu rasto aparências interiores, arabescos florais, emaranhados de linhas e contornos vivos. Há uma luxúria vibrante neste traço que é frágil e forte. Forte pela sua intensidade precisa, frágil porque parece proteger-se por detrás das folhas. Ou deveria antes dizer-se: porque vai desaparecendo enquanto se mostra?

Num dos desenhos, Rui Chafes escreveu esse suave mundo escuro (as palavras também são desenho, estão no desenho), como se segredasse ao visitante a inevitabilidade do envelhecimento, do desaparecimento, da morte de todos os seres sencientes (animais, flores, homens, mulheres).

Essa é condição com que o artista trabalha e à qual responde. Nela, os desenhos são flores e carne, matéria morta, corpo, caule, vísceras e pele. Esta equivalência pelo desenho não diz, porém, tudo do desenho de Rui Chafes. Sobre ele e com ele estão manchas, gotas, derrames, aguadas. Cores — laranja, vermelho, azul, ocre — pigmentos que Rui Chafes encontrou no pólen de flores, no chá, em remédios como o mercurocromo ou a tintura de iodo. Estas e outras cores, por vezes no limiar da transparência, inundam o papel, ameaçando destruí-lo. Ou talvez entrem no corpo do desenho como entram noutros corpos: para os fertilizar e curar.

Rui Chafes disse numa visita guiada à exposição que não considerava estes desenhos como arte. Tome-se a liberdade de insistir: estão de facto mais próximos da vida. Mas escreva-se também que são mais volúpia que cinzas, que neles as emoções da alma têm sempre a companhia do espírito, como nos desenhos de Hospital, de 1994 (realizados durante a convalescença do artista na sequência um grave acidente de estrada) ou em Nie Wieder. Neste conjunto, com a grafite a diluir-se no branco, o desenho fez emergir aqueles que Rui Chafes, o espectador, escolheu como amigos: irmãos Schlegel, do cineasta Rainer Werner Fassbinder, do poeta Gottfried Benn, de Novalis, de Samuel Beckett. Frisos em que não estão apenas rostos, mas também alusões ao minimalismo americano e à escultura neoclássica, bem como desenhos de corpos feridos que o tempo vai iluminando com uma luz branda. Num dos textos da exposição, lê-se que o artista tentou, apenas com um lápis, unificar diferentes desenhos (orgânicos ou geométricos, retratos ou utópicos espaços arquitetónicos). Acrescentaríamos que ligou, entre si, o gosto, o pensar e o gesto do fazer, num trabalho do qual rompem raízes.

Saído da intimidade de artista, que como todas as intimidades é obscura, de livros dos quais se (autonomiza) enquanto dura a exposição, este desenho, embora no limite da evanescência e do imaterial, deixa entrever aparições de formas reconhecíveis da escultura. Vibrações, linhas curvas, glóbulos, organismos, intumescências. Esse laço diferido, prévio com a escultura, surge na primeira sala, com outras manifestações da cor. Próximos da condição de desenhos de projecto, deram origem a peças escultóricas de Rui Chafes, uma das quais só existe na memória de a quem viu e em slides. Trata-se de Amo-te: o teu cabelo murcha na minha mão (entre este mundo e o outro não tenham nem um pensamento a mais), apresentada no Espaço Poligrupo /Renascença, em 1988. A escultura lateja neste conjunto, mas o desejo do desenho, do desenhar é mais forte. E, voraz, cobre de cores aquelas folhas, esgota-as, agita-as em redemoinhos de linhas e figuras. Enquanto a escultura se afasta, o desenho resiste, sobrevive, aparece no papel. É este o seu limite, o seu corpo.

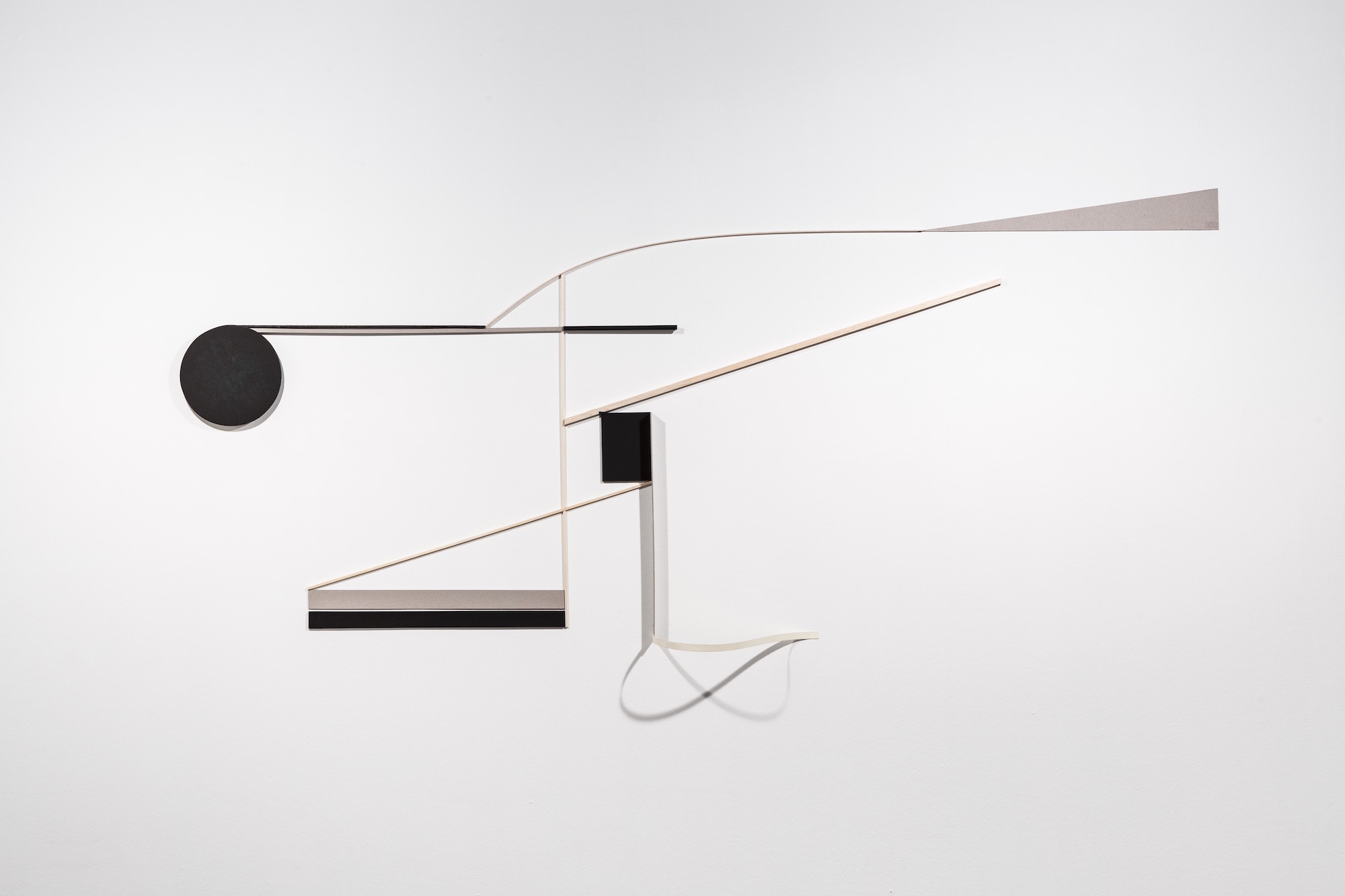

Em Ser Sombra de António Bolota, na Fundação Carmona e Costa, podemos dizer que o limite do desenho é, sobretudo, a parede branca. É nesta que o desenho se faz, se contém, se desdobra da bidimensionalidade para a tridimensionalidade, da solidez do plano para o espaço. A parede é o seu limite, aquilo que a determina, a sua folha. Por outro lado, se este desenho não aparece sobre o papel (como o de Rui Chafes), faz-se com o papel. Começou no papel, antes de se expandir em volume e materialidade, e também é papel, na forma de dobras, modulações, projecções, sombras. Papel dobrado, manuseado, “esculpido” antes de ser desenho na parede. Mas não apenas papel: a este, o artista juntou outros materiais fáceis de manusear, de aplicar, modestos, simples como a balsa e os alfinetes.

Das salas da Fundação Carmona e Costa estão ausentes a monumentalidade e a experiência da força da escultura, elementos que habitualmente têm caracterizado o trabalho de António Bolota. A relação com as peças é antes conduzida pela percepção daquilo que os desenhos, na sua frágil presença e no seu surpreendente equilíbrio, fazem acontecer no espaço. A procura deste caminho manifestara-se Sem Escala, na Vera Cortês, em que o artista apresentou um conjunto de pequenas esculturas. Nessa exposição, sublinhou-se um período de pesquisa, introspecção, uma procura de novas possibilidades plásticas. E, sobretudo, uma exploração das relações entre o peso e a leveza, a tensão e o equilíbrio, gesto e matéria.

Mas em Ser Sombra, descobre-se um elemento imprevisto e inédito no trabalho do artista: a presença inefável, imaterial e, no entanto, visível da sombra como desenho.

Certamente que a sombra não é um elemento novo na experiência das obras de António Bolota, mas nesta exposição ela surge na parede, transfigurando, expandindo o desenho. Atente-se nas peças realizados com balsa crua: projectam outros desenhos, ou melhor, desenham, pela sombra, outros desenhos, despertando um sentimento de puro prazer óptico. Ao realizar o objecto, saindo do plano para o tridimensional, o artista deu-se conta da influência da sombra na percepção de uma falsa, ilusória tridimensionalidade, abrindo um diálogo com esse elemento da luz. A forma e a projecção conjugam-se numa simbiose. Por vezes, é como se o desenho real, concreto desenhasse outro desenho, sem peso, etéreo, intangível. Ou nos permitisse ver a presença de uma escultura suspensa, imóvel no ar, nas suas dobras e curvas.

Tal como na exposição de Rui Chafes, este desenho também é frágil (ou dir-se-ia delicado, quebradiço), mas a sua evanescência é sublinhada pela experiência perceptiva. A dissolução não é dada pelo tempo, mas pela presença no espaço, pela projecção como sombra. Neste sentido, o desenho de António Bolota, embora também seja uma coisa mental, como o de Rui Chafes, participa numa pesquisa, pesquisa essa que complementa o trabalho realizado com maiores escalas e em que a relação com a geometria e a depuração do desenho continuam a ser elementos estruturais do fazer.

Essa depuração faz-se com trabalho manual, preciso, delicado. Menos imediato, menos visceral, mais atento às dobras, aos cortes, a formas que se justapõem para criar novas formas. O desenho de António Bolota é uma acção sobre o papel, sobre a sua matéria. E um gesto de composição e construção que convoca a cor: esta intervém no modo como apreendemos a bidimensionalidade ou a tridimensionalidade. Se os desenhos não pintados parecem dar a ver apenas os traços, as suas linhas curvas e rectas, o desenho na sua quase imaterialidade, à beira de desaparecer no espaço, as balsas pintadas acentuam o carácter escultórico, a dimensão objectual do próprio desenho, a sua aparição física na parede.

Podemos, nesse sentido, falar deles também enquanto corpos. Veja-se a série desenhos negros (realizados com k-kline e alfinetes), ou série de dobras de papeis brancos que se desenvolvem como uma partitura, uma ondulação sem curvas. São desenhos suspensos nos seus volumes, arestas, vincos, pontas. Têm os limites da geometria e ao mesmo tempo uma volatilidade potencial, latente. Com efeito, o desenho de António Bolota parece desdobrar-se em diferentes possibilidades ou direcções. A do rigor e da abstracção geométrica, nomeadamente naqueles onde a sombra se projecta menos, em que o desenho é mais linha e plano. E a de uma leveza poética, quase lúdica, naqueles que, mais tridimensionais, parecem transcender, sem eliminar, a geometria e a abstração. Por momentos, imaginamo-los a voar da parede, como se fossem papagaios ou aviões de papel, a levitar sobre o peso do nosso corpo, antes de caírem nas nossas mãos. Nesta exposição, os desenhos aparecem e desaparecem na parede como sombras, são projecções e encontros entre linhas, cores e formas. E se não voam, nem se movem, têm como fim o corpo que no espaço os recebe.

José Marmeleira. Mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação (ISCTE), é bolseiro da Fundação Para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e doutorando no Programa Doutoral em Filosofia da Ciência, Tecnologia, Arte e Sociedade da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no âmbito do qual prepara uma dissertação em torno do pensar que Hannah Arendt consagrou à arte e à cultura. Desenvolve, também, a actividade de jornalista e crítico cultural independente em várias publicações (Ípsilon, suplemento do jornal Público, Contemporânea

1º bloco de imagens: Rui Chafes, Desenho sem fim. Em exposição na Casa da Cerca, Almada. Cortesia do artista.

2º bloco de imagens: António Bolota, Ser Sombra. Vistas da exposição na Fundação Carmona e Costa, Lisboa. Fotos: António Jorge Silva. Cortesia do artista e Fundação Carmona e Costa.