Bónus de Ana Jotta: A Arte da Desobediência

Quatro anos depois de, em 2013, ter sido uma improvável mas evidente vencedora do Grande Prémio Fundação EDP, Ana Jotta apresenta agora a exposição individual Bónus. Num desvio geográfico relativamente à sede da instituição e numa aproximação ao ritmo do quotidiano, é no número trinta da Rua do Embaixador, em Belém, que, até 5 de Fevereiro, podemos ver dois conjuntos de trabalhos inéditos da artista.

Porque se tratam de imagens, começamos por afinar a mira com o olhar. Ricochete (2017) dá nome a uma série de nove alvos de papel para tiro com arma de fogo comprados pela artista numa feira em Bruxelas e sobre os quais se combinam várias técnicas, numa sobreposição que evidencia a sua predilecção pelas práticas artesanais. Os moldes de madeira utilizados na xilogravura para imprimir a tinta sobre o papel são as peças de um jogo para crianças. Ao primeiro estrato de figuras justapõe-se um outro, com o recurso a chine-collé, uma técnica de gravura que consiste na colagem de papel japonês sobre a superfície, agora povoada de diversas formas rudimentares, em negro e magenta. Dentro das circunferências em mise en abyme que desenham o alvo, dá-se uma sequência de dois gestos: o do disparo e o do jogo, aqui figurados na mesma forma circular, que também nos remete para uma causalidade ininterrupta, sem princípio e fim, tal como o ricochete é um movimento que tem origem noutro movimento.

Se uma das peculiaridades do trabalho de Ana Jotta é a apropriação, transformação e subversão de objectos, espaços ou obras pré-existentes, a palavra ricochete torna-se pedra-de-toque para compreendermos um peculiar processo de trabalho.

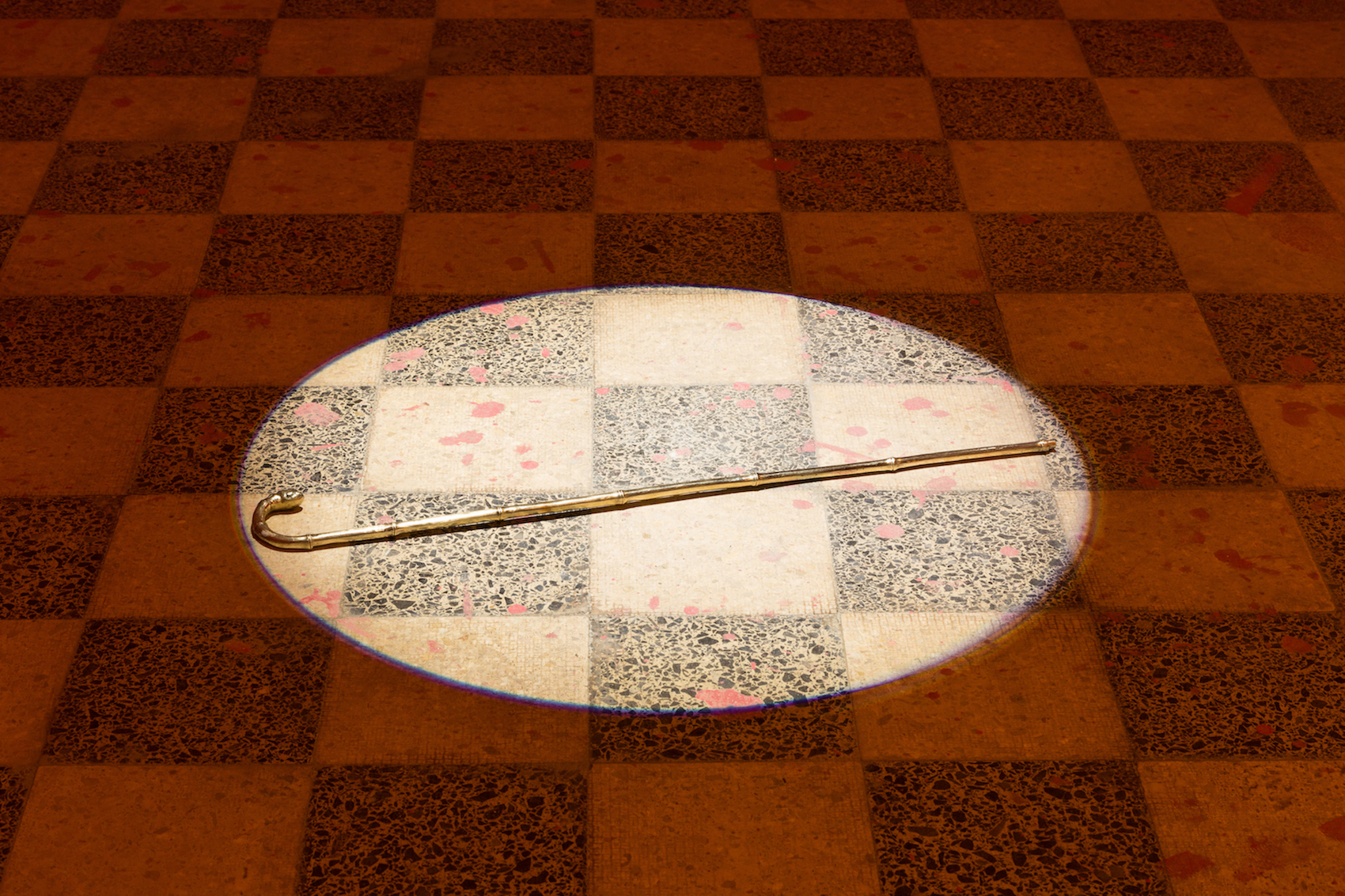

No piso subterrâneo, o próprio espaço é alvo de uma apropriação por parte da artista, que o incorpora na obra Entrevista Perpétua (2017). Uma luz alaranjada ilumina o chão de azulejo em xadrez e as paredes encarnadas, num espaço misterioso e lascivo que terá sido em tempos uma escola onde se aprendiam danças de varão. A cor garrida das paredes, apesar de aqui representar um acaso, transporta-nos para Deserto Vermelho, a exposição de Ana Jotta na galeria Miguel Nabinho, em 2014, na qual as paredes da sala estavam pintadas com amostras de cores de tintas para parede. Numa atmosfera íntima que podia servir de cenário a um filme de David Lynch, um foco de luz projecta uma circunferência branca no chão, denunciando uma bengala em bronze polido, com a, já recorrente na artista, forma da letra jota e que repousa, como se esquecida, no chão da sala.

No extremo oposto, junto ao vão das escadas, sobre uma mesa podemos observar diversos objectos do quotidiano: cacos de uma bilha quebrada, duas baquetas para tocar tambor, um conjunto de pedras trazidas de uma praia em Tânger e uma pequena edição da obra A Dama das Camélias. Todos estes objectos são desviados do seu uso e contexto habituais e reproduzidos em bronze polido, um gesto aparentemente ínfimo que ironiza o processo mediante o qual um objecto utilitário é transformado numa obra de arte. O modo como estes objectos são dados a ver ao espectador denuncia também alguns dos lugares-comuns do dispositivo expositivo no espaço museológico, e o modo como estes definem a nossa percepção de um objecto como artístico.

As ideias de autenticidade, de autoria, e de múltiplo, por oposição a original e irrepetível, são objecto de uma paródia que Ana Jotta tem vindo a exibir há já mais de quatro décadas e que compõe uma crítica às tendências institucionalizantes da arte contemporânea. Se, por um lado, não existem edições únicas na sua acepção quase sacralizada, por outro, todos os objectos possuem um poder de metamorfose cujos limites a artista desconhece. É pela história de reinvenção que cada objecto nos narra e pelo seu poder de transformação que distinguimos as obras que Ana Jotta recria.

O seu trabalho é incoerente e por vezes incómodo, tal como os tempos em que vivemos; uma amálgama de referências que se vão sobrepondo para criar um palimpsesto a várias vozes: da arte conceptual às práticas artesanais populares, da performance à palavra escrita. Trata-se de celebrar o que é diverso, compondo uma cacofonia de discursos que recusa qualquer tipo de normatividade.

Com uma ironia e impertinência desarmantes e um individualismo avesso a classificações, a obra de Ana Jotta surge como um tratado de desobediência a tudo o que na arte contemporânea se apresenta como inflexível e inquestionável. Perante o instituído, a artista volta a baralhar as cartas para as dar de novo, troca as verdades por perguntas e regressa sempre à primeira dúvida.

Ana Jotta sabe-se pintora. A paleta de cores com que pinta é o conjunto de objectos com que se vai cruzando e que vai respigando numa tela sem forma, que transborda do seu quotidiano para o nosso. Para si, "[a arte] é feitiçaria pura ou uma espécie de número de ilusionismo. Uma ilusão que serve para chamar a atenção das pessoas para o que têm à frente do seu nariz." Talvez seja precisamente esse bónus que, em potência, se encontra em tudo e que as mãos certeiras de alguns ilusionistas, como Ana Jotta, nos colocam diante dos olhos.

Maria Beatriz Marquilhas

Licenciada e mestre em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tendo-se especializado em Comunicação e Artes com uma dissertação sobre o conceito na experiência artística. Contribui regularmente com artigos e ensaios para revistas. Vive e trabalha em Lisboa.

Imagens: Ana Jotta, vistas da exposição Bónus. MAAT, 2017-2018. Cortesia da artista e MAAT.